池田

朝倉先生、非常に難しい医師の働き方改革についてという質問です。いつごろからこのような流れになっているのでしょうか。

朝倉

安倍元首相の時代に一億総活躍社会といって、少子高齢の時代に女性や高齢者の方が労働に参画できるような社会、働き方を実現しようと、世の中全体で働き方、長時間労働を是正しようという動きがありました。その中で、2019年に世の中の多くの職種において時間外労働の上限規制が始まりました。ただ、医療業、運送業、そして建設業の3つの業界に関しては、社会的な影響が大きいだろうということから、5年の猶予措置を取って、2024年から始まりました。始まりは今年ではなく、5年前にさかのぼることになります。

池田

始まるまでの期間でどのような準備がされてきたのでしょうか。

朝倉

私は大学病院に勤務していますが、医師の世界というのは世の中の常識とはちょっと掛け離れた働き方がなされてきました。一番ひどいものでは無給医というものがありましたし、もともとはタイムカードがなく残業代が支払われていないということもありました。そこでこの大きな方向性が決まってから、当院の場合は2018年ごろから働き方改革を担当する副病院長を置いて、さらには事務部門の中にこのタスクフォースを作って、様々な取り組みを行っています。

例えば、各診療科の中に労務管理を担当するマネージャーを配置しました。今までタイムカードがなかったので打刻のシステムを作ったり、残業代をしっかり支払うようにしたり、あるいは医師向け、患者さん向けにチーム制の周知と徹底を行って、休みの日はしっかり休んで同僚に仕事を任せるという働き方を進めてきて、徐々に労働時間を削減し休日の取得日数も増やしてきました。

もう一つはタスクシフト、タスクシェアです。これが一番大きいのですが、医師でなくてもできる仕事を、5年間かけて医師以外の職種に渡してきたというのが過去数年の取り組みです。

池田

無制限に働いていた医師に対し、ある程度上限を決めて、それ以上は働いてはいけないよという考え方ですよね。どのような水準があるのでしょうか。

朝倉

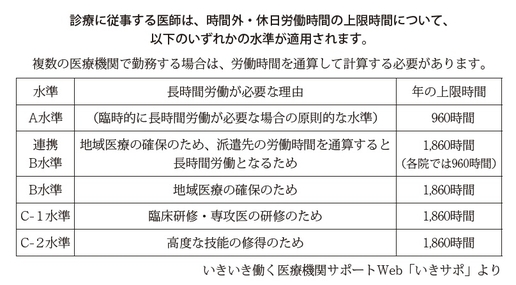

医師の働き方改革は、大きく2つの仕組みからなっています。一つが時間外労働の上限規制で、一般の医師に適用される「A水準」という水準があって、それは年間960時間までしか時間外労働をしてはいけません。特殊な役割や修練、修行のためにより長時間の労働を許された特例水準、具体的には、「連携B水準」「B水準」「C-1水準」「C-2水準」の4種類の水準があるのですが、特例水準を認められた医師に関しては1,860時間まで時間外労働を行うことができます。逆に言うと、1,860時間以上は時間外に働いてはいけませんという、この時間外労働の上限規制というのが仕組みの一つになります。

池田

でも、A水準に比べて特例水準はすごいですね。倍の時間になっています。

朝倉

そうなのです。ですので、実際は1,860時間が上限といっても、そこまでめいっぱい働いていいというわけではなくて、なるべくA水準のレベルに近づけていかなければいけない。特に連携B水準とB水準は時限措置で、10年後にはこの水準自体がなくなることが決まっているのです。ですから、恒久的にできるわけではなく、一年一年減らしながら、10年後にはこの水準で働く人はいなくなるという働き方を実現しなければいけません。

池田

ということは、すべてA水準に集中していくという考えですね。

朝倉

そうですね。今現在連携B水準、B水準の人たちはA水準に収れんしていく。C-1とC-2という、修行のために長時間働くというのはやはりある程度認めないと難しいということで、C-1とC-2は10年後も残る予定です。ただそれも、そのときにはおそらく時間外労働は1,860時間ではなく、もっと少ない時間に設定されるだろうと言われています。ですから、「特例水準だから1,860時間オッケー」ではなく、下げる努力は常に毎年していかなければいけないことになります。

池田

なるほど。でなければ、もうそれで魂入れずでそのままになってしまうことが多いですよね。

朝倉

おっしゃるとおりです。

池田

でも不思議なのは、この労働時間をどうやってモニターしているのでしょうか。

朝倉

モニターの仕方は病院によって様々だと思います。慶應義塾大学病院の例では、現在は出勤したときと退勤したときにIDカードで打刻を行って、入りと帰りをチェックしています。ただ、業務時間内に自己研鑽、いわゆる自分の勉強をしている時間もあれば、外部の医療機関に仕事を手伝いに行っている時間もありますので、具体的な仕事の内訳は、パソコン上の勤務管理システムでどういう働き方をしたか、自己申告してチェックするような仕組みを使っています。

ただ、これですと、リアルタイムに入力するわけではなく、夜や週末に1週間分まとめて入れたりすると、なかなか正確な申告ができないということから、現在ベンチャー企業と共同して、病院が支給しているiPhoneの端末上で「これから勤務が始まりますよ」「これから休憩に入りますよ」とリアルタイムで入れていくようなシステムを、2024年度中に実装する予定になっています。

池田

いわゆる医療のデジタルトランスフォーメーション(DX)ということになると思いますが、根本的にある程度各医師のシフトが形成されていないと、いくらAIを使ってもこれを認識できないと思います。その辺りは何か新しい進歩があるのでしょうか。

朝倉

実はそれも一つ重要なポイントで、特例水準、つまり「1,860時間まで」という非常に多くの時間を働く医師に関しては、翌月にどのような勤務の仕方をするかの勤務計画を立てなさいということが、今回の法律で新しく決まっています。ただ、私のような外科医は、手術の予定はだいたい前の週にフィックスしたりしますので、予定を立てるのは非常にたいへんです。手術、外来、検査、外勤など、今は人力である程度やっていて、翌週分は作れますが、1カ月分まとめてというのは非常に難しいです。

そこで当院では、これもベンチャー企業と共同して、AIホスピタル事業という医療DXのためのプロジェクトの一環として、AIによって医師の勤務シフトを作成するシステムを開発しました。現在当院では、特例水準の対象となっている医師に関しては、このシステムを用いて勤務シフトを作成しています。

今トライアルの期間で院内で使っているのですが、いろいろな病院においても十分に使えるということになったら、発売して、全国の先生方に使っていただけるような形にしようと開発を進めているところです。

池田

まさに医療DXということですが、現在、何か問題点はありますか。

朝倉

先ほど申し上げたような取り組みによって、医師の勤務環境は劇的に良くなりました。5年前と今は全然違います。しかし、まだ幾つかの問題は残っています。

一つは、医師の労働状況が良くなった、勤務環境が良くなったのは、タスクシェア、タスクシフトで、医師の業務を看護師、薬剤師、事務職員の他職種に渡してきた。それで良くなったというのがあるのですが、医師以外の職種が逆にだんだん忙しくなってきて、これ以上業務を渡すのが難しくなってきているという事実があります。昨今人件費の上昇もあって、事務職員の募集をかけても簡単にすぐ集まる状況でもない。そういった状況をどう打開するか。先ほどもちょっと話が出てきましたが、それが医療DXだろうと考えています。

ご紹介したようなシフト作成のシステム以外に、当院では薬剤のピッキングロボットが24時間稼働していて、ロボットが薬を詰めています。夜中も働けますし、人間よりも間違わないことがわかっています。あとは、薬を搬送するロボットです。ロボットがエレベーターに乗ったりして、病棟に薬を届ける。医師からの仕事を受けることで、より忙しくなってしまった他職種の仕事を楽にするために、この医療のDXを使っています。

これをさらに推進していくのが一つの目標というか、解決の処方箋ではないかと考えています。

池田

あと、よく問題になっていますが、医師が各診療科によって偏在しているということですけれども、この辺りの対処は、先生の病院以外にも学会とかで何か試みられているのでしょうか。

朝倉

医師働き方改革が進んできて、医師全体の働き方は随分良くなってきた。ただ、一部のとても忙しい診療科の医師、わかりやすく言うと、生死に関わるような重症の患者さんを多く見ているような医師はなかなか業務負担を減らすことが難しい。なぜかというと、そういう医師の担っている業務というのは、それを担えるようになるまで多くの修練を要して別の人にたやすく変わることができないし、他職種にそれを譲渡することもできない。多くのそういう診療科は、そもそもその科の医師の数自体が減っているので、人員を増やそうと募集をかけても増えないという実情があります。

ある学会では、診療科の医師が減っているということでプレスリリースを出し、こういった診療科間の偏在を解決するには、医師に対するインセンティブ、夜中に手術をしたりして忙しくなるような診療科の医師には、きちんと給与で報われるようにする、そうすればその科を志す若者が増えて働き方も改善するだろうというようなことを、社会に訴えかけています。そういった動きは特定の学会だけではなく、今、多くの学会で働き方のワーキンググループなどもできていますので、学会主体での世の中に対する働きかけは、今後広がっていくのではないかと期待しています。

池田

それは大切ですね。それと、質問の最後にありますが罰則等の可能性はあるのでしょうか。

朝倉

法律上は、病院の管理者に対して労働基準法違反として6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになっています。ただ実際には、労働基準監督署の立ち入り検査があって、違反状態、先ほどのリミットより働いている人たちがいるということになったらまず指導が入ります。指導によっても改善されなかった場合に、おそらくこの罰則は科せられるのであろうということで、すぐにこれが科せられるわけではないと考えられています。

ただ一つ、我々病院の管理側の者が気を付けなければいけないのは、法令違反を行っていることが公表された場合に、「あの病院は法令に準拠した働かせ方をしていない」ということで、医師のリクルートに悪影響を与え、さらに現場が忙しくなってしまうことが懸念されます。

この罰則に関しては、罰則そのものももちろん怖いということがあるのですが、それ以上にネガティブなレピュテーションもあるので、みんなこれは必ず守ろうということで、当院もそうですし、私がコミュニケーションを取っている多くの関連病院やほかの大学病院も同じような気持ちで、これは必ず守ろうとやっているのが実情だと思います。

池田

新制度が施行されて時間がたっていませんが、私が受けた印象は、人類そしてAIの知能を傾けて、すべての力を集中して対処していくということでしょうか。

朝倉

まさにおっしゃるとおりで、人の知恵とITを合わせて解決していく課題だろうと私も思っています。

池田

どうもありがとうございました。