山内

近藤先生はしゃっくり外来という非常にユニークな外来を主催されていらっしゃいます。私どもも非常に興味深いのですが、先生は麻酔科ご出身だそうですね。

近藤

はい、そうです。

山内

麻酔科医がどうしてしゃっくりに興味をもたれたのでしょうか。

近藤

麻酔科の医師というのは、手術中だけでなくて、術後も患者さんの具合をフォローして、痛みがないか、吐き気がないかなど、そういうことを診に行くのが役目だと私は思っているのですが、駆け出しの麻酔科医のころ、それをやっていましたら、実はしゃっくりが止まらない患者さんが多いということに気づいたのです。

特に消化器系の手術を受けた方などで、あとはご飯が食べられれば退院できるという段階になっても、しゃっくりが出てご飯が食べられない。食べても吐いてしまうといった感じで、退院できない患者さんがたくさんいるという相談を外科医から受けたり、自分で診に行って気がついたりしたというのが、そもそものきっかけです。

山内

それでしゃっくり外来を開かれたわけですが、そこに集まって来られる方はやはり慢性難治性の方が多いと思いますが、長期間の例としてはどのぐらいの方がいらっしゃいますか。

近藤

私の外来経験では、35年という方が最長です。

山内

35年ですか。

近藤

いやあ、たいへんでしてね。その方の場合は、仕事は療養休暇、有給休暇を使い果たして解雇され、収入がなくなって生活保護になった。奥さまには離縁されて一人ぼっちでずっと戦ってきた。もう二十何年前のことですけれども、何かのご縁で紹介をいただいて、治療をして1週間少しぐらいでしゃっくりが止まったのです。

そうすると普通は喜ぶはずなんですが、大泣きに泣かれて、しゃっくりのために人生が変わってしまった。先生にもっと早く出会っていればこんなことにならなかったと言われ、非常に複雑な気持ちになったことがあります。

山内

長いケースというのは珍しくはないわけでしょうか。

近藤

そうですね。10年以上という方もけっこういらっしゃいます。私の外来では今までに980人ぐらいの患者さんを診ているんですが、そのうち10年以上という方が10人以上います。

山内

ギネスブックに載りそうな感じですね。

近藤

ギネスは68年です。

山内

68年ですか。

近藤

ええ。アメリカの方ですけれども。

山内

QOL上は非常に大きな問題で、世界的にそうかもしれませんが、なぜか日本は、大学病院等々では軽んじられてきたということですね。

近藤

こんなのは大学病院に紹介する患者ではないとか、いろいろな理屈で、結局、門前払いになることが多く、大きい病院、大学病院など、多い方では20件ぐらい回っている方がいらっしゃいます。

山内

原因は一過性のものと難治性のものがありますが、とりあえずそのきっかけとなるような原因にはどういったものがあるのでしょうか。

近藤

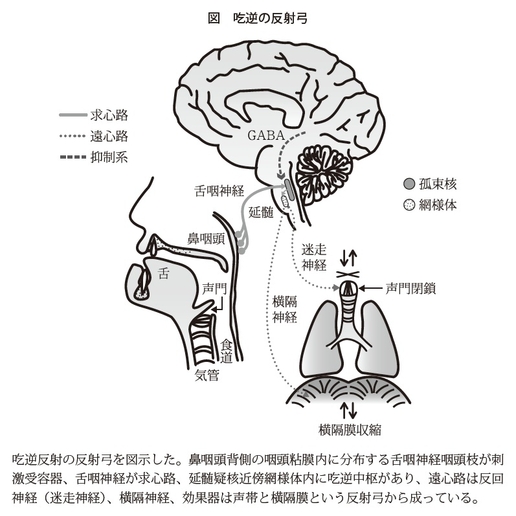

一過性のものは、よく経験されるところでは飲みすぎ、食べすぎ。あと、意外と盲点になっているところで、医師も患者さんもご存じないのは風邪ですね。急性の上気道炎が起きた場合、しゃっくり反射の求心路の刺激受容部位が、ちょうど咽頭の上部、鼻の奥ぐらいのところにある鼻咽頭と呼ばれるところに舌咽神経の咽頭枝という枝があり、動物実験でうまく刺激を入れると、しゃっくりが起こるという場所があります(図、写真)。そこに炎症など何らかの刺激が及んだ場合、風邪などのときによくしゃっくりが起こります。

たいていの場合は1週間もすれば炎症が治まりますので、外来ではそういう話を患者さんにして、消炎剤などで一般的な治療をすれば1週間ぐらいで止まることが多いです。

山内

いずれにしても、そういった場合は一過性で済みますが、もう少し長引いてくるようなものの原因は、どういったものでしょうか。

近藤

中には、一過性の上気道炎だと思ったものが、実は悪性腫瘍が関係していたとか、慢性副鼻腔炎で、後鼻漏という後ろに膿が垂れてくるような状態だったこともあります。逆流性食道炎や上腹部の悪性腫瘍だったこともあります。

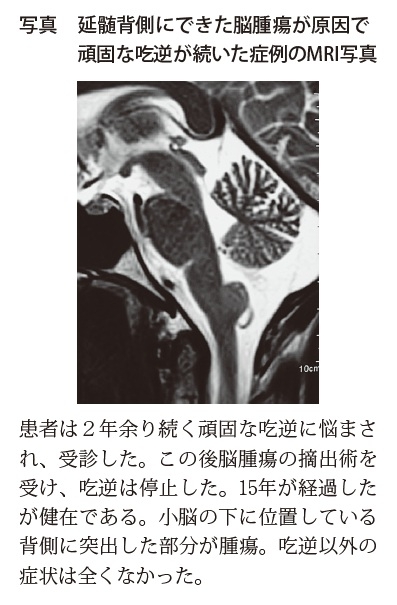

しゃっくりをコントロールしている中枢は延髄の疑核近傍網様体というところなのですが、その付近に脳腫瘍があるとか、しゃっくりの中枢をコントロールしているさらに上位の中枢がどこなのかは特定できていませんが、上位中枢を含めた脳梗塞とか、そういった疾患があることもあります。

山内

重篤な原因もあるので、そういった辺りは見逃さないようにということですね。一般的には、横隔膜が痙攣しているようなイメージもありますが、これはあまりないのでしょうか。

近藤

現象としては、横隔膜は痙攣状に動くのですが、横隔膜だけ動いていますと、ちょうど犬がハーハー呼吸するように、呼吸運動だけが出るのです。しゃっくりの特徴である、息を吸いながら「ヒック」という音が出るのは声帯が閉じているからなのです。息を吸いながら声帯が閉じて息を吸わせないという、相反する動きがパターン化されて起きている、一種の反射です。

これをコントロールしているのが延髄のしゃっくり中枢なので、これが反射であるということを認識してアプローチすると、かなり視野が広がる感じですね。

山内

結局は神経や脳が絡むわけで、さらに原因としてはストレスのようなものもあるのでしょうね。

近藤

ありますね。ストレスも、結果的にはストレスホルモンが体の中で出ますので、ストレスホルモンは副腎皮質ホルモンの一種でしょうけれども、ステロイドを投与されている患者さんもよくしゃっくりを起こします。

中枢の中でしゃっくりを抑えているのがGABA(ギャバ)ですが、このGABAとステロイドがぶつかるというか、ステロイドによってGABAが拮抗されてしまう、GABAを抑えてしまう作用があるため、中枢でのステロイドの作用はしゃっくり促進的なのです。そのため、ストレスに長期間さらされている患者さんは、やはりしゃっくりが出やすいということになります。

山内

今ステロイドが出てきましたが、起こしやすいほかの薬剤は何かありますか。

近藤

ステロイドのほかにはシスプラチンやレボホリナート、イリノテカンといった抗悪性腫瘍薬です。抗腫瘍薬には痙攣誘発作用があることがわかっており、関連が考えられています。そしてニューキノロン系抗菌薬です。キノロン系の抗菌薬には痙攣の副作用があり、NSAIDsで増強されるので併用禁忌ということはご存じの医師も多いと思われます。いずれも基本的にGABAの作用と中枢で拮抗する作用があるといわれています。

山内

それ以外に、生活習慣病に絡むような、慢性に使われる薬には何かありますか。

近藤

高血圧でよく使われているアムロジピンなどのカルシウム拮抗薬には、しゃっくりを起こしやすいものと起こしにくいものがあります。アムロジピンは非常に多く処方されていますが、しゃっくりを起こしやすいので、これをシルニジピンやベニジピンなど、しゃっくりを起こしにくいといわれている別の薬に交換するといいですよ、とおすすめすることはあります。

あとは意外なところですが、しゃっくりの治療で多くの医師がお使いになっているベンゾジアゼピン系の抗不安薬、これは実は、しゃっくりに対しては誘発的に作用することが多いとわかっています。私の外来に紹介されてくる患者さんも、半数以上がベンゾジアゼピン系の抗不安薬を処方されているのですが、内科のテキストにもしゃっくりの治療薬としてベンゾジアゼピン系薬が書かれているものがありますので、そのような理解になっているのかもしれません。しかし、1993年にフランスから出たしゃっくりの総説では、「しゃっくりの治療にベンゾジアゼピンを使用してはならない」と書かれています。

確かにベンゾジアゼピン系の薬剤は効くかなと思うときもあるのですが、実は直接的なベンゾジアゼピンの作用でしゃっくりが止まっているのではなく、誘発される睡眠やストレスの緩和によってしゃっくりが緩和されている可能性があるように思われます。なので、これまでの文献を見ましても、緩和されるという報告もあれば、誘発されるという報告もあり、直接作用としてはしゃっくりを誘発するのではないかと考えられます。

山内

最後にですが、一過性のものは昔から息止めをやっておりましたけれども、実際に効いているのでしょうか。それとも、結果として自然に治っているものなのでしょうか。

近藤

動物実験でしゃっくりを発生させる場合に、吸気のフェーズで電気刺激を入れるか、呼気のフェーズで入れるかで発生の仕方が全然違います。吸気のタイミングで電気刺激を入れますと、弱い電流でもヒクッと強いしゃっくりが起きるのですが、呼気のタイミングで電気刺激を入れると、いくら強い刺激を入れても起きません。なので、息こらえは、基本的には呼気のフェーズですので、こらえている間はしゃっくりは止まると考えられます。

ですが、しばらく頑張ってこらえて止まっても、こらえるのをやめてスーッと息を吸った途端にヒクッとなるのは、皆さんご経験があるところだと思います。

山内

さて持続性、難治性の場合ですけれども、特に特効薬はないのでしょうか。

近藤

私の外来に来られる患者さんは難治性の方が多いのですが、特効薬というか、一番よく効く薬があります。GABAのコントロールを受けているので、GABAの作動薬を投与しますが、GABAは抑制系の伝達物質ですので、眠気を起こします。

GABAの受容体にはABCと3種類あり、C受容体は網膜にしかないといわれていて、A受容体は睡眠薬や抗てんかん薬の作動部位と考えられています。GABAのB受容体作動薬はバクロフェンという薬ですが、これがしゃっくりに非常によく効きます。

山内

様々な原因がありますので、大もとを探し出して、そこを治療するということは大事でしょうね。

近藤

そうですね。蛇足ですが、しゃっくりでお困りの全国の先生、患者さんのために、今春『実践! 吃逆診療ガイド』という医家向けテキストを刊行しました。丸善出版から出版されており、価格は税込み9,350円です。私の20年余にわたる外来での経験や知見をすべて紹介していますので、ぜひご参照ください。

山内

ありがとうございました。

近藤司著『実践! 吃逆診療ガイド』

丸善出版 \8,500+税