多田

緑内障は、網膜神経節細胞が障害を受け、患者さんの視野は徐々に狭くなり、次第に失明に至る進行性の病気です。今回は東京大学眼科学教室の本庄恵先生を迎え、緑内障の治療について話をうかがいたいと思います。

緑内障と一口に言っても原因や程度により治療の選択も異なると思いますが、緑内障治療の総論から、まずお話しいただきたいと思います。

本庄

緑内障は、視神経が障害され、視野障害が進んでいく病気です。世界的には失明原因の第1位は白内障ですが、日本では緑内障が近年の成人の失明原因の第1位となっています。緑内障は基本的には慢性的に徐々に進む病気です。

日本人では、眼圧の正常値は20㎜Hgを境にしていて、眼圧が正常範囲の正常眼圧緑内障が7割を占めています。目の中を循環している房水の排出口を隅角といいますが、緑内障は大きく分けると開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障という分類があり、眼圧がそれほど高くなくゆっくり進むタイプの原発開放隅角緑内障が全体の8割を占めています。

基本は眼圧を下げるエビデンスのある唯一の緑内障治療である薬物療法がファーストチョイスとなっています。

多田

眼圧が正常な方も7割程度あるということですが、こういう患者さんも眼圧を下げたほうがいいということですか。

本庄

正常眼圧緑内障の方の場合は眼圧だけが問題ではなく、酸化ストレスや血流、その他の遺伝的な要素なども影響していると考えられています。しかし、視神経の脆弱性などから、正常眼圧の範囲であっても眼圧を下げることが、進行の抑制に有効であると考えられています。

多田

今は様々な薬物療法が進んできて、治療薬がたくさん出ていますので、この辺りから整理していただければと思います。

本庄

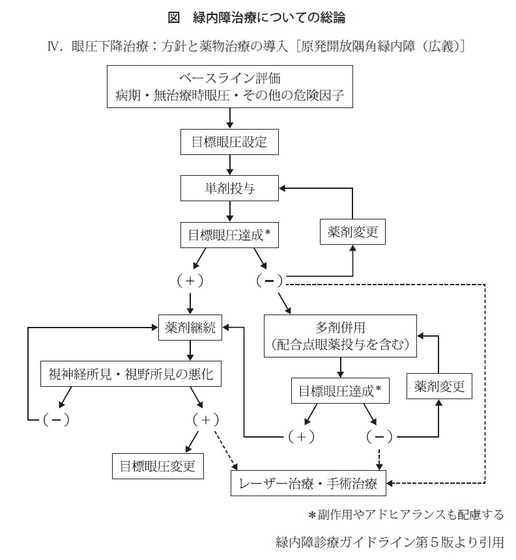

緑内障の薬物治療は、基本は点眼になります。眼圧を下げるために、まずは単剤から開始することをガイドラインで推奨しています。そのうえで、治療前眼圧から目標眼圧まで下げるために、眼圧下降効果を見ながら、必要に応じて点眼薬を変更、追加などします。

目標眼圧の設定は、以前は緑内障の進行具合に合わせた数値目標にすることが多かったのですが、現在は20~30%下げることを目標に治療を開始することが多いです。

例えば、治療前の眼圧が20㎜Hgの方で20%なら16㎜Hgまでは下げたいところです。大規模な疫学研究の結果から、Low-teenの14㎜Hg以下まで下げると進行しにくいことがわかっています。一つの薬剤でそこまで下がらない場合は、薬を組み合わせることになります。

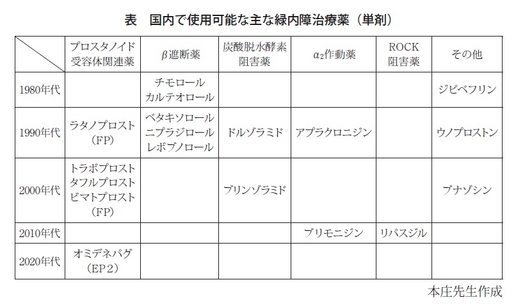

点眼薬ですが、プロスタグランジン関連薬がわが国では1999年に登場してから、緑内障の点眼治療は飛躍的に進歩しました。それまではβ遮断薬という薬が第一選択でした。β遮断薬もすぐれた眼圧下降を示す薬ですが、プロスタグランジンF2αの関連薬、プロスタノイド(FP)作動薬は眼圧下降力が強く、全身副作用が少ないため、今は第一選択になっています。

現在の主要な薬剤カテゴリーとして、まず従来からのプロスタグランジン関連薬・FP作動薬に、近年EP2作動薬が加わったので、プロスタノイド受容体関連薬という分類になりました。そしてβ遮断薬、点眼の炭酸脱水酵素阻害薬、α2作動薬、ROCK阻害薬の5種類の薬を組み合わせて、点眼として使用することが多くなっています。

多田

2剤の合剤がよくあると思いますが、それ以上の3剤や4剤の合剤もあるのですか。

本庄

日本ではまだ2剤までしかないですが、海外では3剤を組み合わせたような合剤が出てきています。先生がいま合剤とおっしゃいましたが、患者さんはたくさんの目薬をさすのが非常にたいへんです。アドヒアランスを維持することが、緑内障治療では非常に重要なので、最近では多剤併用が必要な場合は、合剤がよく用いられるようになっています。

多田

いっとき、合剤を使う場合も点眼の順番も大事だという話がありましたが、そういうことはあまり気にしなくていいですか。

本庄

順番はそこまで重要ではないですが、合剤になってからでも、複数のボトルを使用する場合は間隔をあけて点眼してもらう。あとは、目の周りの副作用がどうしても出やすいので、点眼指導も非常に大事です。

多田

目の周りの副作用というと、例えばまつげが伸びるとかですか。

本庄

そうです、それ以外でも目の周りが黒くなることや、FP作動薬で多く出る目の周りのくぼみが近年重要視されています。手術の成績等への影響や、検査として非常に重要な眼圧測定が難しくなる副作用であることから、なるべく目の周りがくぼまないような点眼を選ぶことが、最近は推奨されています。

多田

大事なことですね。

本庄

緑内障治療は非常に経過が長いので、大事なことになっています。

多田

先生が特に研究をされているRhoキナーゼ阻害薬もあると思います。この辺りの位置付けはどうですか。

本庄

Rhoキナーゼ(ROCK)阻害薬は、我々のグループが中心となって研究した薬で、日本で初めて臨床応用されたROCK阻害薬です。今は海外からもROCK阻害薬の別の種類が出てきています。特に注目されている点として、緑内障では基本、隅角の房水流出の抵抗が高くなることで眼圧が上昇しますが、この部分の流出抵抗を直接下げてくれる薬として初めて開発されたものがROCK阻害薬です。

ほかの薬と作用機序が違うため、他剤と組み合わせても非常に強い眼圧下降力を持っているのが特徴です。

多田

脂質異常症に用いるスタチン系の薬はRhoに関係しますが、スタチン系の薬で緑内障が減ったという報告も、昔どこかで見たことがあります。そういうことが関係していますか。

本庄

最近、ゲノム関連解析(GWAS)を用いた検討でRhoの活性化とかかわる遺伝変異が緑内障で新たに報告されました。過去にスタチン系の薬を使っていると緑内障の発症頻度が下がるという論文も出ていて、今後研究が進めば新しいこともわかってくるのではないかと思います。

多田

カルパイン阻害薬のようなものもありますが、これは日本ではあまり用いられていないようですが、いかがですか。

本庄

今はまだ研究レベルですが、有用な報告が出ているので、今後、視神経細胞の細胞死を直接抑制するような薬が開発されると、直接的な神経保護薬として期待できるのではないかと思います。

多田

以前はβブロッカーなどが使われていましたが、全身の副作用が少ないということで、プロスタノイド受容体関連薬が使われるようになったということですね。

こういった薬物療法を中心とした治療法がありますが、それ以外のレーザーを使った療法や外科療法について教えてください。

本庄

レーザー治療としては3種類が主要なものとなります。レーザー虹彩切開術といって虹彩に穴を開ける治療は、閉塞隅角緑内障という病態で以前は第一選択でしたが、今は白内障手術が第一選択です。ただし、若年の方やまだ白内障手術が早いような方ではレーザー虹彩切開術も行われています。

そして、隅角にレーザーを照射して流出抵抗を下げる選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)は、イギリスで薬物治療を行う前にファーストチョイスで行われ、非常に良い成績だったという報告が『The Lancet』に出てから、ファーストラインで行う治療として注目を集めています。

点眼薬を毎日さすことは患者さんにとっても負担なので、レーザー治療から始めることはアドヒアランスや医療コストの視点からも有用といえます。日本人でもこの成績について研究が進められているので、今後はそういったかたちに治療の選択肢がシフトしていく可能性もあると思います。

また、近年マイクロパルス波を用いた毛様体光凝固術というレーザーも、主に難治例で行われるようになってきました。

多田

点眼薬は非常に高価ですよね。いつまで使えばいいかということも絶えず気にしなくてはいけませんね。

本庄

もし、そういった点眼薬をしなくて済む治療が可能になれば、患者さんにとって福音になるのではないかと思います。

多田

あとは、外科療法のバリエーションと適応について、教えていただけますか。

本庄

従来から線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)という手術、ろ過手術ともいうものがゴールドスタンダードの手術でした。近年は加えて、minimally invasive glaucoma surgery(MIGS)という低侵襲緑内障手術が増えています。

これは特に白内障手術と同時に行うことが多く、患者さんにあまり負担なく行えて、点眼薬1本分ぐらいの効果があります。点眼薬をなくすことはできなくても、患者さん負担を減らして緑内障進行を抑える治療として、早期治療というかたちで多く行われるようになってきています。

もう一つ、ろ過手術の低侵襲版であるプリザーフロマイクロシャントという手術が、日本でも2年ほど前から可能になりました。今は手術の低侵襲化によって、患者さんの治療の選択肢が増えてきている状況になっています。

多田

アップトゥーデートな成績も含め、たいへんわかりやすい話をありがとうございました。