大西

緑内障の病態や検査について、うかがいます。緑内障の患者さんはたくさんいらっしゃるのでしょうか。

中澤

いまわかっているデータだと、400万人を超える患者さんが全国にいらっしゃいます。しかも、そのうちの8~9割の方が気づいていらっしゃらない。現在、病院でもかなり多いですが、すでに発症しているのに気づいていない潜在的な患者さんが、かなりいらっしゃいます。その数まで入れると本当に多い疾患かと考えています。

大西

ご高齢の方ほど増えてくるのでしょうか。

中澤

加齢現象が一番の原因だと考えられており、例えば120歳まで生存されると、皆さん緑内障になります。老化の過程で減少する細胞と、緑内障により障害される細胞は同じであり、それが網膜神経節細胞です。老化で細胞が減少してくる現象が普通よりも早い方が緑内障ということで、50歳、60歳から自覚が出てくると考えられ、高齢者に多い病気の一つだと思います。

大西

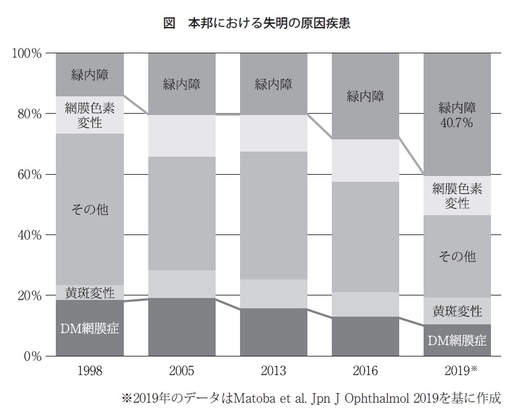

緑内障は失明の大きな原因になっているのでしょうか。

中澤

そのとおりです。現在の失明原因の第1位で、全失明患者さんの4割を占めるところまで、患者さんが毎年増えている状況です。

大西

緑内障になりやすい方はおられるのでしょうか。

中澤

どういった方がなりやすいかを意識していただくと、他人ごとではなく自分のこととして捉えられるようになります。40歳以上というと、40歳以上の方は皆ということになるため、ピンとこないと思います。危険因子としては、ご家族の方に緑内障の方がいることがかなり大きいかと思います。

血縁者に緑内障の方がいると3~9倍、緑内障になりやすいといわれています。まず、血縁者が緑内障で困っている、重症であったりしましたら、そのご家族は眼底検査をしっかり受けられることが重要だと思います。

もう一つは近視が非常に重要です。特に日本人は世界と比べても近視の有病率が非常に高い国民だといわれています。それが日本人に正常眼圧緑内障が多い理由の一つと考えられているため、高齢であり近視ということが緑内障の一番のリスクではないかと考えています。

大西

遠視の方はいかがでしょうか。

中澤

緑内障にもタイプがあり、眼圧が急に上がり、著しく視力が低下し、目が真っ赤に充血して吐き気が出る、急性の緑内障発作があります。急性緑内障発作は目の小さい方に多いということで、まさに遠視の方の場合にリスクがあるということになります。

近視は目が大きいこと、遠視は目が小さいことを示唆しています。目の小さい方々は生来目が良いのですが、「私は視力2.0なので眼科なんて行ったことはありません」というような方が、65歳ぐらいから、白内障の進行とともに急に緑内障になることがあり、急性緑内障発作となって、救急外来に行かないと対応できないといったことが起きます。強い近視、強い遠視、どちらも緑内障のリスクになると思います。

大西

緑内障になりやすい人で血圧の薬の使用なども関連があるのでしょうか。

中澤

海外で調査された正常眼圧緑内障のリスク因子を見ると、血圧の薬を飲んでいる方はかなりリスクが高いことがわかっています。

血圧が高い方はすでに動脈硬化になっており、目の血流を一定に保つ力が弱いといえます。その状態で血圧の薬を飲んで血圧を下げてしまうと、目の血流がさらに悪くなり、結果として目に負担をかけるため、動脈硬化の強い方が血圧を大きく下げると目の血流を減少させてしまいます。そういう点が一つのリスクかと考えています。

大西

ステロイドの使用も聞きますが、その辺はいかがですか。

中澤

ステロイドについては医師の中でも少し誤解があり、目の周りに塗ると眼圧が上がる、しかし腕や足に塗るステロイドは問題ないと考えられている医師は多いです。ステロイドは皮膚から吸収され血液に乗り、当然、目にも循環します。循環したステロイドが目の中で眼圧を上げるような作用も持っているので、どこに塗ったステロイドも量が蓄積されると眼圧を上昇させる要因になります。

緑内障の患者さんは、ステロイドを使うことに関して、眼科医と、アトピーや喘息など、各診療科の専門医に自ら情報を伝えていただき、このステロイドが目に悪くないかをお聞きいただいたほうがいいと思います。

大西

睡眠時無呼吸症候群でも眼圧が上がったり、緑内障になりやすかったりすることがあるのでしょうか。

中澤

睡眠時無呼吸症候群も頻度が4~7%程度で、ちょうど日本人の正常眼圧緑内障の頻度とかなりオーバーラップしています。我々も、睡眠時無呼吸症候群のある方で緑内障があると進行が非常に速く、睡眠時無呼吸症候群のCPAPという治療を行ったら、緑内障の進行が止まったうえに、視野が少し改善する症例もあったという論文を発表しています。

睡眠時無呼吸症候群の方が皆、緑内障にかかるわけではなく、緑内障の方が睡眠時無呼吸症候群を合併すると、症状が出やすいということを意味しています。毎晩、酸素が来ないというダメージがあると、どんどん進行してしまうこともあります。緑内障のある患者さんの睡眠時無呼吸症候群には注意していただき、早く発見して、CPAP等の治療をしっかり行うと、目を守ることができます。そういった意味で、睡眠時無呼吸症候群は非常に重要な疾患かと考えています。

大西

緑内障の病態は高い眼圧が主なものでしょうか。

中澤

近視で緑内障になる。血圧の薬を飲み過ぎて低血流で緑内障になる。また、睡眠時無呼吸症候群のために酸化ストレスが増加し、それが目に障害を与え緑内障になる。これら3つの原因はすべて眼圧とは関係ない要素となります。

高い眼圧を下げることで進行がマイルドになるというエビデンスがあるため、眼圧が高い方は緑内障になりやすいです。ただ、日本人の場合、正常の眼圧でも緑内障になっている方が全体の緑内障の7割を占めています。これは正常眼圧緑内障というタイプで、主にアジアでみられます。そのため、眼圧以外の理由をしっかり突き止めたうえで、目薬を使っていくことに意義があると考えています。

大西

緑内障は早期発見が非常に重要だということですが、検査でどのようにしたら早期に見つけられるでしょうか。

中澤

最初に、緑内障の診断から治療についてお話しします。急に眼圧が上がってしまう閉塞隅角緑内障か、開放隅角緑内障かによって治療がまったく異なってくるため、眼科で細隙灯検査を受けていただき、どういうタイプの緑内障なのかを、まず眼圧の測定をしながら判断することが必要になります。眼圧が高いことは緑内障進行のリスクとなります。

それらの検査の後に大事な検査として眼底検査があります。さらに、OCT検査により、どのぐらい神経が障害されているかを、1ミクロンのオーダーで測定し、緑内障性の変化を見極めることになります。続いて、視野検査により緑内障性の変化と視野の変化が一致していることを確認し、緑内障の診断となります。

その後は、定期的に眼圧検査、眼底検査、OCT検査、視野検査といったものを重ねて行います。4カ月に1回ぐらい診察すると、進行傾向なのか、ずっと安定しているのかがわかります。進行傾向であれば目薬を処方します。またしばらく経って診察したときに進行傾向がみられれば、目薬が足りないと考えられるため、薬を追加します。

そのように進行を見極めながら薬の量を増やしていき、それでも足りない場合には手術をする。そのような感じで、検査と治療をするために病院に通っていただくかたちです。お話ししているとおり緑内障は自覚症状がないことがあるため、眼科の受診または健診の受診をしなければ診断されることがないと思います。眼圧が高い、近視・遠視が強い、血圧が高い、もしくは低い、睡眠時無呼吸症候群があるなど思い当たる方は、症状がなくても眼科の定期受診が必要になります。

大西

緑内障の予後はどのようなものでしょうか。

中澤

現在は、目薬が良くなっており、眼圧がよく下がり、その結果、進行がマイルドになったり、止まったりする方がたくさんいます。ですから、早く発見することが重要です。早い時期のほうが、薬が効きやすいです。早く発見し、早く治療を開始された方の予後は非常に良く、治療を継続することに意味があるといった状況になっています。

大西

どうもありがとうございました。