池脇

子宮内膜症とその合併症の質問です。

子宮内膜症関連疾患の「関連疾患」というのはどういうことでしょうか。

平池

子宮内膜症自体は、月経の血液が本来、体の外に排出されていると思いがちですが、実は大半の女性は月経の血液が腹腔内に逆流しているという現象があります。すべての人が子宮内膜症になるわけではないですが、月経の血液に含まれる月経血の子宮内膜細胞片が腹腔内に生着することにより生じるもの、それが子宮内膜症であると定義されています。

ですので、子宮内膜症といっても病気の現れ方が非常に様々で、腹腔内に広範囲に癒着を及ぼすような病態、子宮の筋肉に入り込むと考えられる子宮腺筋症という病態、また、卵巣そのものが腫れる別名チョコレート囊胞といわれる疾患もあれば、あたかも癌のように遠隔転移をして、月経に伴って気胸を起こしたりする病態もあると考えられ、非常に多彩な疾患の現れ方があります。ですので、これらを総括すると、関連というところが理解できるのかなと考えます。

池脇

多様性があるので関連疾患ともいうという理解ですね。子宮内膜症は現代病ともいわれていますが、これはどういうことでしょうか。

平池

100年前の女性と現代の女性を比較しますと、月経の回数が3~5倍や10倍になっているなど、いろいろな観察的な研究があります。その中で共通していることは、100年前の女性と現代の女性のライフスタイルが大きく変わっているところがポイントではないかと考えます。

つまり、ややもすると晩婚化、またお産の機会が少ない。授乳をしていると、無月経になりますが、仮に妊娠、出産をしても授乳をする機会が少ないというようなことを踏まえて、月経の回数が増えていると考えられます。

先ほど申し上げましたように、月経が多くなればなるほど子宮内膜の細胞片がお腹の中に逆流してくるリスクが高くなると考えていただければよいと思います。生活習慣病のような病態であると考えてよいと思います。

池脇

まさに現代の女性、すべてではないにしても子宮内膜症を発症しやすいリスクが増えているということで、疫学的には何人に一人ぐらいなのでしょうか。

平池

いろいろな推計がありますが、例えばアメリカの統計では3割前後という観察もあります。年齢層によってかなり異なるので、一概にはなかなか難しいですが、多いとそれぐらいと考えられています。

池脇

発症する時期は、ある程度の幅はあるにしても、比較的若い時期に発症する傾向でしょうか。

平池

とても重要なポイントで、それこそ月経の回数が増えていることを反映してか、最近では若年でも子宮内膜症、いわゆる典型的なチョコレート囊胞が見られることはまれではなく、やはり低年齢化していると我々は考えています。

池脇

子宮内膜症も軽い例から重い例まであると思いますが、私のイメージは、子宮内膜症は月経困難症というのでしょうか、生理のたびにつらい思いをする。それで医療機関に行って診断がつくイメージですが、どうでしょうか。

平池

これがなかなか難しくて、症状を訴え始めてから、診断が実際につくまでの期間が3~5年ぐらいあると考えられています。ですので、この診断の遅れが非常に問題です。超音波や内診で診断をするのが普通ですが、なかなか診断が難しい側面もあります。

池脇

そういう月経困難症など、なかなか妊娠できない不妊症というのも大きな特徴の一つと考えていいですか。

平池

典型的な子宮内膜症による症状であると考えます。メカニズムについては、純粋に癒着によって卵子の取り込み能が悪くなるということだけでなく、着床に関する異常という指摘もあります。

池脇

質問は、子宮内膜症関連疾患、子宮内膜症の方は、癌を合併しやすい、特に卵巣癌ということですけれども、いわゆる卵巣のチョコレート囊胞と関係があるという理解でよいですか。

平池

全くもってそのとおりで、卵巣のチョコレート囊胞には古い血液がたくさんたまっています。その血液の中には、例えば鉄といった成分もあります。すると、抗酸化ストレスメカニズムが起きることにより、持続的に細胞がストレスにさらされていることが、おそらく癌発症のメカニズムの一つではないかと考えられています。

チョコレート囊胞に最も合併しやすい卵巣癌が卵巣明細胞癌というものです。たまに移行状態であったり、癌と子宮内膜症が共存していることもあったりします。

池脇

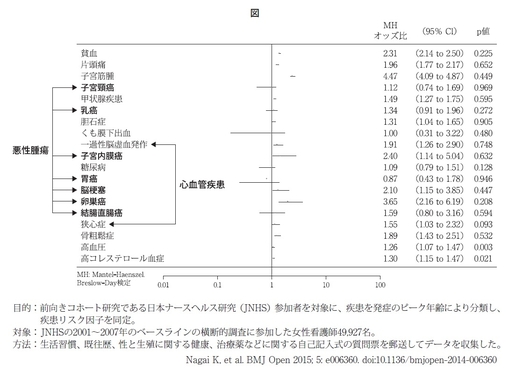

確かにリスクを見ますと、9倍近い。けっこうなリスクですね。

平池

サイズやその方の年齢で、おおむねそのリスクが層別化できることになっています。わかりやすく申しますと、サイズが大きくかつ高年齢の方には、定期的な病院受診をしたり、場合によっては予防的に切除することを考えたほうがよいです。

なぜかと言いますと、卵巣明細胞癌そのものが、かなり抗がん剤が効きにくい癌であるのが最大の理由です。

池脇

卵巣癌を合併しやすいことはよく知られていますが、ほかの悪性腫瘍の合併率、何か関連のある悪性腫瘍はあるのでしょうか。

平池

これも大事なポイントで、例えばここで指摘されているものとしては、子宮体癌はオッズ比が1.4倍ぐらい、あとは甲状腺癌のオッズ比も1.4倍ぐらいになります。その一方、例えば乳癌はあまり関係がないなど、いろいろな観察研究があるかと思われます。

池脇

子宮内膜症の場合は、場所によっては特に卵巣癌に気をつけてということでしたが、心血管疾患の罹患率が増える。特に閉経の前後ぐらいの周閉経期で増える。これはどうしてでしょう。

平池

各種観察研究がありますが、子宮内膜症そのものが、いわゆる炎症性の物質を放出するところが、おそらく主たる理由ではないかと考えられています。

新しい子宮内膜症取り扱い規約においても、子宮内膜症は心血管イベントのリスク因子となるかというCQがありますが、アンサーとしては、将来の狭心症や心筋梗塞、脳梗塞のリスクとなることが示唆されています。

これはエビデンスレベルⅢなので、それほどハイクオリティなエビデンスというわけではないですが、そういう指摘もあります。特に若い患者さんにおいては、そのリスクが高いと考えられている。そのような研究もあります。

池脇

子宮内膜症だけ気をつければいいのではなく、その後にそういった心血管疾患もリスクが高いという認識が必要ということですね。

以前は子宮内膜症は不妊でなかなか妊娠できなかったものが、今は生殖補助医療がすごく発展して、妊娠できる方も多い。そのときの周産期合併率も増えるのでしょうか。

平池

先ほどご紹介しました子宮内膜症取り扱い規約において、子宮内膜症、子宮内膜の細胞片が、子宮の筋肉の中に入り込んだと考えられている子宮腺筋症により、産科の合併症が増加するかというCQがあります。これはリスクが増加することがエビデンスレベルⅠで取り上げられています。

特にその中でも合併または既往がある方においては、早産や前置胎盤、胎盤の位置がお産のときに赤ちゃんが出てくる子宮口のところに完全に被ってしまうので、下からお産ができなくなってしまう病態が主に関連があると考えられています。

従来、妊娠したら月経が発生しなくなるので、ややもすると医師も妊娠したら子宮内膜症は良くなるからという説明をしていることが多いですが、そうではなく、実は妊娠して悪くなることもありうることを患者さんに教えてあげる必要があるかと思われます。

池脇

厄介ですね。

最後に、骨粗鬆症とは関係あるのでしょうか。

平池

これは今までご紹介した中で言いますと、エビデンスレベルがあまり確立している話ではありません。ただ卵巣のほうに病変が生じますと、卵巣の機能が低下することになります。

ですので、40~50代の周閉経期において一番重要なのは、卵巣がきちんと機能してエストロゲンをきちんと分泌するところになります。それが早期に落ちてくることになると、骨量を喪失するリスクが高まりますので、卵巣の機能の低下とパラレルなお話で考えるといいかと思います。

池脇

最後に、質問には入っていないですが、先生の説明を聞きますと、子宮内膜症というのは、その時期の疾患というよりも、その方のライフスタイルで生涯にわたって気にしないといけない。早期発見して早期治療ということでしょうけれども、治療も発展しているのでしょうか。

平池

治療に関しましては、基本的に妊娠をしたい、つまり不妊の方になりますと、治療と妊娠、いわゆる妊活をしたいのに両立できないという大きな問題点があります。

というのは基本的に、多くの治療薬に関しては、エストロゲンレベルを下げることが、子宮内膜症を発展しないようにするための治療になります。そこを踏まえますと、やはり非常に厄介な病態であると考えられるかと思います。

池脇

妊娠か治療か、どっちをとるかというのは、なかなか難しい問題ですね。ありがとうございました。