池田 飯田先生、変形爪の代表的なものは陥入爪ですが、先生のところでは、いわゆる大きな爪の変形を手術されるとうかがっています。よく皮膚科でみるのは爪甲鉤彎症といって、ぐるっと盛り上がって、鉤のようになった爪がありますが、患者さんが強く希望された場合に手術する方法などはあるのでしょうか。

飯田 爪甲鉤彎症では、爪があることですごく不自由な方は爪甲を全部抜いて、爪母を全摘出し、爪甲を生えなくする手術をする場合があります。そういう患者さんを集めてたくさん行っているわけではないですが、患部の状態を見て、下肢の血行障害がなく、治癒までの7~8週の間、通院できる人には、手術を行うことがあります。

池田 具体的な方法ですが、多くは足の親指の爪が変形するので、親指の基部のところで伝達麻酔をするのですか。

飯田 はい。伝達麻酔をします。

池田 まず爪を抜くのでしょうか。

飯田 伝達麻酔をして、ネラトンチューブで基部を縛って、爪甲を愛護的に抜去をすると爪床と爪母の境目がはっきり直視下に見えます。そこで爪母だけ遠位部と左右の側縁の3辺を切り、そこでコッヘルで爪母を捕まえてテンションをかけながら、メスとハサミで骨膜下を少しずつ切除していくと、どこかですべての爪母がスッと抜けます。

池田 では、爪母のところを切り開く必要がないのですか。

飯田 それはしていません。側爪郭を切れば丸見えになりますが、そこまで丸見えにしなくても3辺が切れます。そこでテンションをかけながらメスとハサミで、きちんと剝離していくと、スッと抜けてしまうので、補助切開をしていない、皮膚を切っていません。

池田 皮膚は切らないのですね。では、皮膚を切って縫う作業もないのですね。

飯田 それはないのですが、そうやって、爪母を抜いたところは末節骨が丸見えになっています。爪母の乗っていた部分に人工の真皮、テルダーミスやペルナックを乗せておきます。

池田 皮膚をあげておいて、中にちょっと入れるということですか。

飯田 そうですね、爪母があったところに差し込んで、それがずれないように、5-0のナイロンで3辺を糸でかけておきます。2週間後にシリコンシートが浮いてくるので、それを抜いて、だんだん周りから上皮化していきます。だいたい7~9週で完全上皮化を目指しています。逆にそれくらいかかります。

池田 もともと爪のあった部分の皮膚はどうなっていくのでしょうか。

飯田 結局、爪床だけになるので、爪床が角化して固くなってきます。ですから、つるっとしている状態で、後爪郭、側爪郭、あとは硬くなった爪床だけになります。

池田 では、薄く表面が角化して、カバーされているのですね。

飯田 はい。

池田 でも、爪はないのですか。

飯田 爪は根絶されています。爪があることがすごく不自由で、それがなければ、どれだけ楽かというような方であれば、それが有効なことがあります。

池田 先生方はよく写真を撮られるので、そういった症例が何例かあれば仕上がりはこのような感じです、というように患者さんに見せられるのですよね。

飯田 そうですね。

池田 そして患者さんが、これなら、まあ、いいかと判断するということですね。

飯田 ですが、それに見合うような保険点数というか、術式がないのです。陥入爪手術というのは、簡単なものと爪床爪母の形成を伴う複雑なものの2 通りしかなく、手術に対しての保険点数が非常に低いので、お勧めするわけではなく、爪がダメになって手術が必要だな、と思う人であれば、やろうということでしょうか。

池田 わかりました。一方、よくある陥入爪は先生のところで手術されるような症例は、どのような方が対象になっているのでしょうか。

飯田 爪の形などの問題があるのですが、小学校高学年の子どもでも炎症がなかなか治らなくて、10歳、11歳で手術する子どもたちがいます。高齢だと80代、90代の陥入爪の手術はあまりやったことがない気がしますが、80歳ぐらいまでの患者さんは多いので、年齢は幅広いです。

池田 保存的治療ではなかなか時間がかかって、本当に効いているかどうかもわかりづらいような患者さんもたくさんいると思いますが、先生のところに来て手術を希望される方は、やはり長いこと苦労されているような方なのでしょうか。

飯田 そうですね。皮膚科から紹介を受けることが多く、なかなか治らないので、手術はどうだろうかという紹介患者さんが大勢です。逆に、紹介状がなくて皮膚科より先に形成外科を受診されている方だと、手術を希望されない方もいます。だから、まずは保存的に様子を見られないかという患者さんは皮膚科医に先にみてもらって、それでうまく行かなかったら、手術にしましょうという順番にしています。

池田 たぶん患者さんも耐えきれずに、先生のところにまた来ると思うのですが、具体的にはどういう方法を取られているのでしょうか。

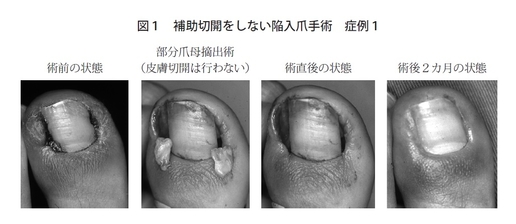

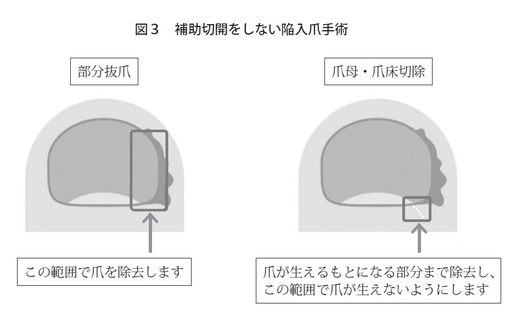

飯田 陥入爪の手術の場合、私はフェノール法は、もう行いません。陥入して炎症を生じている側の爪甲のだいたい3~4㎜幅を抜爪すると、爪床と爪母が直視下に見えますから、私の場合は補助切開を使わないで、その隙間から爪母だけをメスとはさみで切り取って、抜いてしまう方法をとっています。

池田 爪の基部の爪母があるところの皮膚はそのまま切らないで、その上に押し上げて、見えるのですか。

飯田 そうです。隙間から摘出する爪母の3辺は見えているので、そこをメスできちんと切って、摘出する爪母をモスキートコッヘルでつまんで、テンションをかけながら、骨膜下をはさみで切り進めていくと、スッと抜けてしまいます。きれいな四角形で抜けたら、これで爪母がきちんと取れたということで、あとは洗浄して終わります。

池田 では、イメージとして、トンネルの山型の入り口の手前にネイルマトリックスの爪側先端があって、先端と左右に切開を入れる。そして、その下をハサミで切りながら、浮かせて奥まで行くということでしょうか。

飯田 そうです。

池田 奥まで少し切って、あとはコッヘルで、すっと抜くだけで、簡単に浮いて取れてくるのですか。

飯田 はい。後爪郭の後ろと側爪郭の上皮を傷つけないことで、術後の粉瘤の発生も少ないですし、摘出が必要な爪母だけを切り取っているイメージです。無駄に上皮を触っていないことで粉瘤の発生は防げる。そして、壊死組織を残さない。遠位部の肉芽については、鋭匙できれいに全部リフレッシュしてしまうので、通常、手術は15分で終わります。

池田 それくらい短いのですね。傷は目立たないですね。

飯田 傷はないです。基本、皮膚の傷はできません。

池田 ということは、抜糸がないのですよね。

飯田 はい。抜糸の必要はないです。

池田 通常、例えば靴下を履いて、普通に靴を履けるのは何日目ぐらいからなのですか。

飯田 手術の翌日に見せていただいて、その時次第なのですが、きつくない靴であれば、3日目から履いてもらっています。シャワー浴も3日目から開始し、せっけんで洗ってもらっています。特に軟膏も処方しないので、洗って、ガーゼで保護して滲出液をきれいに吸い取るようにしてくださいという指導だけをしています。手術して、だいたい2週目、3週目に1回見せてもらうと、通常は治っています。その中の5%ぐらいの方は、少し滲出液があったりして、治るまでの期間が長引く方もいます。そういう方は不良肉芽があるので、クロベタゾールを塗って治療します。

池田 長いこと悩んでいたのが、術後3日目にはもう歩いているというのがすごい話ですね。

飯田 両側の足の親指で、4~5年間、皮膚科に通院したけど治らなかった患者さんも血行障害がなく、傷の治りを妨げる要素がないので、3週でほぼ治りますとお話ししています。

池田 私も皮膚科医ですが、そういうことは知らなかったので、全国の臨床医に聞いていただいて、あまりコンサバでやりすぎないのも患者さんにとって良いことかなと思った次第です。

飯田 後爪郭を切開する医師が多いと思いますが、それも、直視下で爪母を取り残さないというか、必要な爪母をきちんと取りたいというお考えなのでしょうからいいと思います。私は補助切開をしませんが、補助切開して取る術式が悪いわけではなくて、抜糸をしなければいけないので切らないより切ったほうが術後の疼痛があるだろうという程度で、そういう方法もオーソドックスな選択肢として十分奨励できるだろうと思います。

池田 ありがとうございました。

陥入爪を含む変形爪の治療

湘南藤沢徳洲会病院形成外科部長

飯田 直成 先生

(聞き手池田 志斈先生)

陥入爪を含む変形爪の手術適応と術式についてご教示ください。

東京都勤務医