池脇 この質問の意図は、ホモシステインといういわゆる悪者に対して葉酸は代謝に関わってくるとても重要なビタミンであることから、その関係について教えてくださいということのようです。ホモシステインを中心とした代謝の概略を教えてください。

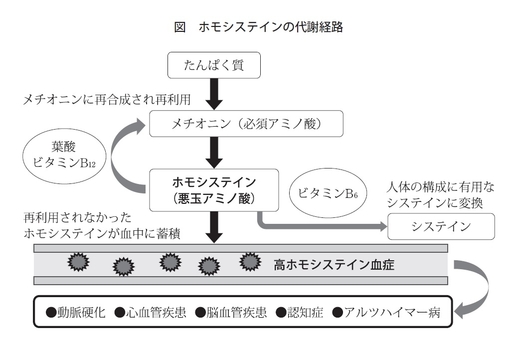

長井 ホモシステインは必須アミノ酸であるメチオニンを代謝する過程で生成される中間産物のアミノ酸の一種です。先生もおっしゃっていたとおり、悪玉アミノ酸とも呼ばれ、動脈硬化や心血管疾患のリスク因子として知られています。ホモシステインからメチオニンを再合成する際に、その再メチル化経路で葉酸やビタミンB12が使われるほか、ホモシステインから有用なシステインに変換する硫黄転移経路でビタミンB6が必要であるため、これらのビタミンが不足してしまうと、ホモシステインが代謝できなくなって、体内へのホモシステイン蓄積につながると考えられています。これらが蓄積した結果、認知症や動脈硬化といった悪玉アミノ酸としての悪い役割を果たすことになると思います(図)。

池脇 このあたりの代謝は、最近詳細にわかってきて、いろいろなところでいろいろな酵素が働き、その酵素を働きやすくさせるための、主にビタミンB6、B12、そして、これもビタミンBである葉酸が非常に深く関わっているのですね。

長井 そうですね。もちろん葉酸もビタミンB群の一つですが、そちらが非常に大切だといわれています。

池脇 改めて歴史を振り返ってみますと、1969年に非常にまれな病気であるホモシステイン尿症という、ホモシステインを代謝する酵素欠損によって、ホモシステインの濃度が非常に上昇して起こるいろいろな神経障害・血栓症とアテローム硬化ということで、その当時、ホモシステイン仮説というのも出たぐらいですね。極端な例ですが、いずれにしてもホモシステインは体にとってよくないという歴史はけっこうあるのですね。

長井 そうですね。

池脇 ホモシステインが上がりやすいのは葉酸不足が原因でもあるのでしょうが、どうしてホモシステインが上昇すると動脈硬化や最近ではアルツハイマーもいわれていますが、様々な悪影響が起きるのか、その機序も含めて教えてください。

長井 高ホモシステイン血症、すなわちホモシステインが高くなると、血管障害が起こるのですが、その機序は実はまだ不明な点が多いながらも、有力な説としては、チオール基(SH基) を持つホモシステインが-S-S-結合をする過程で活性酸素種が発生して、酸化ストレスとして血管の内皮細胞を障害すると考えられています。さらには、ホモシステインによってコラーゲンの質が低下することで、血管が弾力を失ってしまい、血管の平滑筋細胞の分裂や増殖が促進されるほか、血液凝固に関係する因子に働きかけて、血栓形成を起こしやすい状態を惹起すると考えられています。

池脇 確かに動脈硬化の最初のきっかけは、血管内皮障害といわれていますし、先生がおっしゃった中では、ホモシステインが増えることによって、そういう血管内皮障害、あるいは平滑筋の増殖を招いて動脈硬化を進めるような方向に流れていくということのようですが、疫学を含め、実際にそういったデータはあるのでしょうか。

長井 はい。ホモシステインの血中濃度が増加するとどうなるか、死亡率を検討したスタディがあります。一番大きいもので、JACC Studyという日本人の生活習慣に関する大規模コホート研究の一部で、約4万人を対象に調査した結果でも、高ホモシステイン血症が動脈硬化による脳卒中、それから心血管疾患による死亡リスクをそれぞれ4.4倍、3.4倍に増加させたということで、リスクをかなり増加させることがいわれています。

池脇 日本人のデータとなると、非常に身近なものとして感じますが、もう一つ、最近はアルツハイマー病とも関連するというデータも出てきているのでしょうか。

長井 アルツハイマー病や認知症の原因としても、注目されています。ホモシステインが高いことが、脳卒中や心血管疾患の危険因子であるという研究が進む中で、脳卒中、心血管疾患の既往を有する人は、アルツハイマー病の発症率が高いというデータがあって、ホモシステインとアルツハイマー病の関連についても、現在研究が行われています。やはり、血中のホモシステインが高い群は低い群と比較して、認知症やアルツハイマー病の発症リスクが約2倍になるというデータも出ています。また、持続的にホモシステインが上昇している状況自体がリスク因子となり、8年前に測定された血中のホモシステイン値が、その後の認知症およびアルツハイマー病の発症と相関しているというデータもあり、本当に深い関係があることが現在わかってきています。

池脇 確かにいろいろな領域に悪影響を及ぼすホモシステインですが、先生の専門である腎臓でも、腎不全でホモシステイン値が上がるというようなデータもあるのでしょうか。

長井 ホモシステインは主に腎臓で代謝され、排泄障害と合わせて、腎不全、特に透析患者さんなどは高くなるといわれています。そういったホモシステインの上昇に対して、いろいろ対策を立てなければいけない中で、やはり加齢やそれに伴う腎不全も高ホモシステインの原因の一つになっていることは、確かであると思います。

池脇 できるだけ、ホモシステインが上がらないように気をつけるとなると、ホモシステインの代謝を制御しているビタミンの中でも、特にこの葉酸が重要になってくると思いますが、改めて、葉酸というのは、ビタミンということで良いですよね。

長井 そうですね。なかなか知られているようで知られていないのですが、葉酸はビタミンB群、すなわち水溶性ビタミンで、造血のビタミンともいわれています。DNA、RNAなどの核酸やタンパク質の合成を促進したり、体の発育においても重要なビタミンで、葉酸はビタミンB12とともに代謝を促進する補酵素の役割があり、代謝がされないと血中のホモシステインが上昇してしまうので、葉酸を摂取することは非常に大切なことだと思います。

池脇 もし、葉酸が低い、しかもホモシステインが高いというときには、葉酸を上げるような食事を摂ることになると思いますが、具体的にはどのような指導になるのでしょうか。

長井 日本人の食事摂取基準では、1日推奨量240μgとされていますが、健康寿命の延伸のために最近は1日400μg の目標、または240μgの追加摂取の目標が立てられています。葉酸を多く含む野菜、主に緑色の野菜で、枝豆、芽キャベツ、菜の花、ブロッコリー、ほうれん草等があります。水溶性のビタミンで水に溶けてしまうので、ゆでないで炒めるなどの調理法が効率よく摂取するのによいといわれていたり、スープなどにしてすべてを摂取することで、効率よく摂取できるといわれています。果物では、ライチやいちご等です。それから肉等では、レバー、フォアグラ、卵黄などに比較的多く含まれているといわれています。

池脇 いわゆる緑黄色野菜を十分摂ってください。ただし、あまりゆでて逃がしてはダメですよということですね。また、葉酸は光に弱いのでしょうか。

長井 そうですね。できれば遮光も大事な工夫かと思います。

池脇 コーヒーを飲まれる方も多いし、アルコールの飲み過ぎには気をつけたほうがよいのでしょうか。

長井 ホモシステインを高くしない対策としては、代謝に必要な葉酸を含めたビタミンを摂ることと、喫煙やコーヒー摂取などの生活習慣についても是正する必要があるといわれています。

池脇 ありがとうございました。

葉酸とホモシステイン

東京医科大学腎臓内科学分野講師

長井 美穂 先生

(聞き手池脇 克則先生)

葉酸とホモシステインの関係についてご教示ください。

和歌山県開業医