山内 帯状疱疹後神経痛ですが、まず、すぐに治るか治らないか。我々は経験的に3カ月あたりが一つの境かなと思いますが、いかがでしょうか。

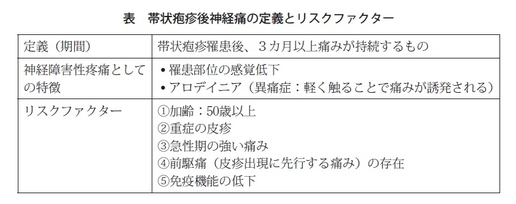

井関 はい。現在、帯状疱疹後神経痛は帯状疱疹に罹患して、3カ月以上継続している痛みを指します。そして、この帯状疱疹後神経痛は慢性神経障害性疼痛の一つとして位置づけられています。国際疼痛学会や、WHOの新しい新国際疾病分類では「同部位に3カ月以上持続もしくは繰り返す痛み」を慢性疼痛と定義しています。その中の大分類に慢性神経障害性疼痛は含まれています。

山内 慢性化する確率はどのくらいでしょうか。

井関 帯状疱疹に罹患された患者さんが帯状疱疹後神経痛に移行される割合は約10%ですので、実際には10人のうち9人は良くなります。10%の方々の中の70~80%は65~70歳以上の方々なので、若い方が帯状疱疹後神経痛に移行することは非常に少ないと考えてよいと思います。

山内 移行しやすい要因として、高齢者という話が出てきましたが、それ以外に何か要因はありますか。

井関 高齢者以外の要因では、重症の皮疹を発生した患者さんです。皮膚が水疱で埋め尽くされたような重症皮疹の方々は、やはりウイルス量が多いということもありますし、そのウイルスによって、神経の炎症が強いこともあると思います。

もう一つは急性期の強い痛みというのがあります。これは急性期にどれだけ痛みを抑制するかということもあるのですが、NSAIDsやアセトアミノフェンなどをしっかり使っても、夜も眠れないような強い痛みを経験する患者さんがいらっしゃることは事実です。それから、もう一つは前駆痛のあった方ですが、水疱が出る前に神経痛が非常に強くて、内科や整形外科に受診されて、肋間神経痛が起こったのだろうかと、いろいろ調べる方がいると思います。そのような前駆痛も帯状疱疹後神経痛に移行しやすいといわれています。

山内 私どもの関心が強いのは、治療の開始が遅れてしまった場合ですが、こういったケースは、痛みが残りやすいとみてよいのでしょうか。

井関 ダイレクトに残りやすいということはできないかもしれませんが、例えば、抗ウイルス薬の大きな目的としては、ウイルスの増殖を抑制するということがあります。もしタイミングよく抗ウイルス薬が投与されないとウイルスの増殖が抑制されませんので、当然、重症皮疹にもなると思いますし、場合によっては強い急性痛を感じるかもしれません。やはりタイミングよく、抗ウイルス薬は72時間以内に使用していただくことが最良だと思います。

山内 3カ月以降でも、ある程度は治っていくものと考えてよいのでしょうか。

井関 はい。以前、帯状疱疹後神経痛は6カ月以上経過した痛みを帯状疱疹後神経痛とするという定義もされていましたので、3カ月というと、あっという間に経ってしまいます。それは慢性疼痛と診断していいのかというところになってくるのですが、帯状疱疹後神経痛も同じような状態で、3カ月、6カ月、1年と疫学的な調査を見ますと、帯状疱疹の罹患率が少し減ってきます。帯状疱疹後神経痛の発生率が3 カ月の時点で7~25%、それから6カ月で5~13%という報告がされており、1年経過しますと、もう少し罹患率は減ってきます。

そうしますと、やはり3カ月では痛みを感じていた患者さんが6カ月経過すると少し痛みが軽くなる。1年経つと、さらに軽くなる。そして、かすかに痛みとして残っているかもしれませんが、患者さんとして治療に値するような痛みではないという認識になってくることもあります。

山内 さて、慢性ないし難治性、この2つには少し違いがあるようですが、これについては追々ご説明願うとして、まず、治療はプレガバリン、ミロガバリンから開始するのでしょうか。

井関 帯状疱疹後神経痛は慢性神経障害性疼痛ですので、神経障害性疼痛の治療を行うことになります。薬物療法ですと、神経障害性疼痛のガイドライン、アルゴリズムが、日本でも、欧米でも共通したものが確立されています。ですから、医師はそれに準じて、薬を使っていただくことになります。

山内 始めは単剤からでよいのですね。

井関 単剤から第一選択薬として、Caチャネルα2δリガンドに作用する薬剤で、最近ではガバペンチノイドと総称されている中にプレガバリン、ミロガバリン、ガバペンチンがあります。そして第一選択薬にはもう一つ、三環系抗うつ薬とSNRIがあります。

山内 まずプレガバリン、ミロガバリンを単剤から使って、切れ味が悪いと、これに三環系抗うつ薬、SNRIを上乗せしていくと考えてよいのでしょうか。

井関 皆さん、最近では第一選択薬のプレガバリンかミロガバリンを使われていると思います。1~2週間かけて増量して極量まで使っても、治療効果がない場合、または少しの増量で副作用がある場合は中止していただいて、三環系抗うつ薬かSNRIを使っていただくことになると思います。または第一選択薬の単剤から2剤を併用することもあります。一方で第一選択薬の中の1剤を使用した後に第二選択薬のトラマドール、もしくはノイロトロピンを使う医師もいます。

山内 三環系抗うつ薬にもいろいろな種類がありますが、どういった種類がおすすめですか。

井関 一般的にはアミトリプチリンと、それからノリトリプチリンが有用性が高いといわれています。

山内 さらにSNRIですが、これも同じような抗うつ薬ですので、このあたりは併用するというよりも、切り替えと考えてよいのでしょうか。

井関 はい。切り替えになります。

山内 腎臓障害も考慮しながらでしょうか。

井関 はい。腎障害が中等度から高度の方では腎排泄の問題からSNRIは少し使いづらいですが、三環系抗うつ薬は腎障害がある方でも、正常の方と同じように使っていただけます。ただ、三環系抗うつ薬特有の強い抗コリン作用や眠気も含めて、やはり高齢者には注意が必要になってくるかと思います。

山内 その場合にトラマドールになりますか。

井関 もちろん副作用がないわけではありませんが、トラマドールは、少しユニークな薬で、SNRI作用と、いわゆるオピオイド作用の両者を持ち合わせています。そして、副作用もオピオイドに準じた副作用があり、使用開始時の悪心が30%、便秘は持続した副作用となりますが、患者さんによって個人差があります。この悪心と便秘への対策をしていただくと、第一選択薬の副作用が強く、使用困難であった患者さんにも使用可能であったり、良好な治療効果が得られることもあります。

山内 痛みは放置しないほうがよいですからね。最後に、本当に難治性という場合、専門医にお願いするというのはどうなのでしょうか。

井関 はい。難治性の患者さんですと、ガイドラインの第一選択薬、第二選択薬に記載されているような薬物を使っても、副作用が目立つとか、治療効果が薄いなどということがあります。ペインクリニックではアルゴリズムには載っていないような薬物、専門的な抗うつ薬や抗てんかん薬、そしてNMDA 受容体に効果があるような薬なども使用しますので、もう少し専門的な薬物療法ができるかと思います。それ以外に、3~6カ月、1年以内の方々であれば、いろいろな神経ブロックにトライしていただいたり、治療抵抗性の方には脊髄刺激療法を試みていただくなども有用かと思います。

山内 どうもありがとうございました。

帯状疱疹後神経痛

順天堂大学医学部麻酔科・ペインクリニック講座教授

井関 雅子 先生

(聞き手山内 俊一先生)

難治性の帯状疱疹後神経痛の治療についてご教示ください。

帯状疱疹後、何年経過しても帯状疱疹後神経痛が改善せず、苦しんでいる患者さんがいます。プレガバリンやミロガバリンを投与するも、高齢で腎障害のため眠気が強くなり、増量ができずに効果不十分です。

兵庫県開業医