齊藤 糖尿病患者さんの動脈硬化性疾患予防についてうかがいます。

まず、糖尿病患者さんでの動脈硬化性疾患のリスクをどのように考えたらいいのでしょうか。

石垣 糖尿病患者さんは、心筋梗塞、脳梗塞といった動脈硬化性疾患の発症リスクが高いと考えられています。海外のメタ解析でも、糖尿病のない方に比べるとその発症率はおよそ2倍、日本の幾つかのコホート研究でもやはり2倍程度リスクが高いことが報告されています。

齊藤 一次予防と二次予防があるのですか。

石垣 一次予防と二次予防に分けて、その管理を考えていかなければならないと思います。

齊藤 まず二次予防ではどうなりますか。

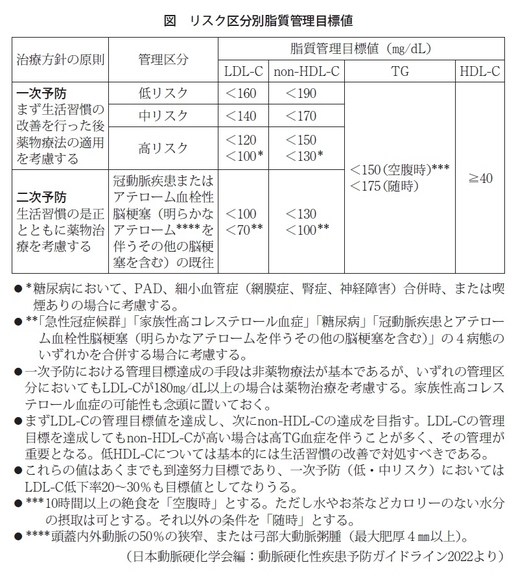

石垣 動脈硬化性疾患予防ガイドラインが動脈硬化学会から策定されています。これまでは主に冠動脈疾患を対象に一次予防、二次予防と分類されていましたが、2022年の改訂版からそれにアテローム血栓性の脳梗塞も加えた心臓と脳の動脈硬化性疾患の既往の有無で一次予防、二次予防に分類されるようになりました(図)。その中で糖尿病の患者さんで一度動脈硬化性疾患を起こした方、すなわち二次予防の対象になる方は、特に厳格な管理が必要と考えられています。管理対象になっているリスク因子は主にLDLコレステロールで、しっかり下げることが推奨されています。

齊藤 LDLコレステロールの治療にはどのようなものがありますか。

石垣 LDLコレステロールを下げる薬物治療の中心は、やはりスタチン・ HMG-CoA還元酵素阻害剤になると思います。

齊藤 目標値はどのくらいですか。

石垣 二次予防のカテゴリーになりますと、一般的にはLDLコレステロー ル100㎎/dL未満を目指すのですが、糖尿病患者さんはさらに高リスク群ということで、可能な限りLDLコレステロール70㎎/dL未満を目指す厳格な管理が望まれています。

齊藤 かなり低いですが、低いほうがよいということでしょうか。

石垣 はい、そうですね。LDLコレステロールはThe lower, the betterといわれておりますけど、日本人においても二次予防群ではLDLコレステロールを下げたほうが予後はよいというデータが幾つか出てきていますので、しっかり下げたほうがいいと思います。

齊藤 一次予防では脂質に関してはどうなりますか。

石垣 一次予防の患者さんのエビデンスは、あまり多くありません。糖尿病患者さんは非常に幅が広く、検診で見つかったばかりの病歴の短い方もいれば、10年20年糖尿病を患っていて、様々な血管障害が出ているような方もいて、いろいろな病態が入り交じっています。一次予防の患者さんの管理をしていくにあたっても、その方がリスクの高いグループなのか、そうでない方なのかというところを念頭に管理目標を考えていく必要があると思います。

齊藤 リスクの高い人は、どのような方針でコントロールを行いますか。

石垣 リスクが高い一次予防の患者さんは、今回のガイドラインでは、網膜症、腎症、神経障害といった糖尿病の細小血管合併症のある方、あるいはタバコを吸っている方や下肢の動脈硬化性疾患のある方は、一次予防の中でも高リスク群としてLDLコレステロー ルを100㎎/dL未満にコントロールしましょうといった厳しめの管理が求められています。

齊藤 糖尿病では、トリグリセライド(TG)が高い方がいますね。この辺はどうされますか。

石垣 先生がおっしゃるとおり、糖尿病患者さんの脂質プロファイルは、特徴的な面があります。LDLコレステロールを抑えることが動脈硬化の予防においては一番大事なのですが、先生方もよく経験されるように、糖尿病患者さんではトリグリセライドが高い方、HDLコレステロールが低い方が多くいます。トリグリセライドが高いことも動脈硬化のリスクですので、高TG血症を見逃さないで、数値の高い方やリスクの高い方には、トリグリセライドに対する介入も必要になってきます。

齊藤 様々な生活改善に加えて、場合によっては投薬ということですね。

石垣 はい、先ほど申しましたように、高LDLコレステロール血症に対してはスタチン、そしてエゼチミブを併用することが有効で、トリグリセライドが高い方に関しては、現在であればペマフィブラートが有効な選択肢になってくると思います。

齊藤 さて、血糖値はしっかり下げることが大切だと思うのですが、いろいろな薬でエビデンスが出てきていますね。今、代表的なものにはどのようなものがあるのでしょうか。

石垣 動脈硬化性疾患の予防のエビデンスがある薬に、現在では重要なものとしてSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の2つが挙げられます。

齊藤 どちらもかなり大規模なエビデンスがあるということですね。SGLT2阻害薬にはどのようなエビデンスがあるのでしょうか。

石垣 SGLT2阻害薬は、主に二次予防の患者さんに対して心臓の動脈硬化性のイベントの再発を予防するというエビデンスが発表されて注目されました。それに加えて、心不全の予防効果、そしてCKDの進展抑制といった腎保護効果に関するエビデンスが多数報告されています。その結果、ご存じのとおり現在ではSGLT2阻害薬の適応がさらに広がって、糖尿病のみならず心不全やCKDの治療薬という位置づけになっています。

齊藤 もう一つのGLP-1受容体作動薬はどうでしょうか。

石垣 GLP-1受容体作動薬も主に二次予防の患者さんに対して、心血管イベントの再発抑制のエビデンスが幾つかの薬で報告されています。

齊藤 こちらは注射薬ですか。

石垣 基本的には注射薬です。かなり分子量の大きなペプチドなので、注射薬として上市され、その後開発が進み、毎日の注射から週1回の注射で済む薬剤に簡便化されてきました。そして近年、ドラッグデリバリー技術の進歩により、GLP-1受容体作動薬の経口薬が発売になりました。注射のハー ドルが高く感じる患者さんは多いですが、飲み薬ならよいと処方はかなり増えてきています。

齊藤 とても重要な薬で、経口投与ができればハードルが低くなりますが、飲み方が難しいのですね。

石垣 はい。胃から吸収されるという特殊な薬物動態を示すので、空腹時に服用する、服用時の水の量をあまり多くしない、服用後30分以上飲み食いをしてはいけないといった幾つかの制限があります。

齊藤 注射薬もデュアルアゴニストが使えるようになってきたのですか。

石垣 はい。GLP-1とGIPというペプチドを合わせてインクレチンといいますが、この2種類の受容体刺激作用を併せ持った注射薬が2023年4月から使用可能になっており、血糖低下効果、そして体重を減らす効果が高いと期待されています。

齊藤 脂質と血糖、さらに血圧も含めて包括的にコントロールするのでしょうか。

石垣 おっしゃるとおりです。数年前に国内からJ-DOIT3という非常に重要な研究が報告されました。この研究は血糖、脂質、血圧に関して今までのガイドラインよりも厳しめの管理を包括的に行うことで、予後の改善が得られるか検討したものです。加えて、肥満の解消、あるいは禁煙といった動脈硬化予防につながる様々な要素を包括的に改善することが、合併症予防や予後の改善につながるという結果が得られています。

齊藤 どうもありがとうございました

動脈硬化性疾患の予防を考える(Ⅲ)

主要な高リスク病態への対応 糖尿病

岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野教授

石垣 泰 先生

(聞き手齊藤 郁夫先生)