池脇 外反母趾について質問をいただきました。調べてみますと、病的なレベルを含めていないかもしれませんが、成人のけっこうな割合で外反母趾がみられます。靴、特に女性のハイヒールが外反母趾の大きな原因ではないかと思っていたのですが、実はそうではないのでしょうか。

窪田 ハイヒールがかかわっているという論文が一時期いくつか出まして、その流れで話が広がったのですが、実際にはハイヒールとの因果関係については、メタアナリシスでも今のところはっきり言えるほどの根拠がありません。実際に男性でも15%程度は外反母趾があり、どうも母親からの遺伝傾向があることがわかっています。外反母趾の角度が20度以上あれば外反母趾という定義になっていますが、20度以上曲がっていても症状がない人も多いです。曲がっているということだけでいえば、65歳以上の女性の四十数%に外反母趾がみられます。

池脇 生物的にやはり女性のほうが多いのですか。

窪田 女性のほうが圧倒的に多いですが、先ほどお話ししたように男性でも15%ぐらいはあります。

池脇 原因は何なのでしょうか。

窪田 明らかな原因はわかっていません。外反母趾ですから、母趾が外反しているのですが、共通する変形として、第1中足骨が内側を向いているということがあるので、それが原因といえば原因と考えています。

池脇 人類の足が進化してきた過程で、弱い内側の第1趾あたりに体重がかかって外反母趾になるというイメージでよいのでしょうか。

窪田 はい、そのとおりです。実際に類人猿の足を見ますと、第1中足骨は内側を向いています。つまり親指が内側を向いています。そして類人猿は全部扁平足です。つまりアーチがなくて、親指が内側に向いています。けれども、人間は二足歩行に適応する進化の過程で、足にアーチができて、足趾が全部前を向いて揃いました。けれども最後に進化したところで、まだ構造が十分に完成していないとも考えられます。

池脇 女性が圧倒的に多いのはなぜでしょうか。例えば、筋力がないのか、解剖学的なものなのでしょうか。

窪田 その辺もまだはっきりとは解明されていませんが、外反母趾は家系内で出やすいこともわかっていますので、そうすると、体が柔らかいとか、関節の向きとか、そういう特徴的な素因があって、さらにハイヒールを常用すれば、そういった人の中で外反母趾が発症してくるということはあると思います。

池脇 外反母趾になりやすい素因を持っている人と持っていない人がいるとして、最終的に外反母趾になるのは例えば生活習慣によるのでしょうか。

窪田 裸足で暮らしている部族では、外反母趾が少ないというデータはあるようです。ですが、現代ではそういう人はあまりいませんし、それ以上はわかっていません。

池脇 第1趾のほうが第2趾よりも長いエジプト型のほうが外反母趾になりやすいとあったのですが、どうしてでしょうか。

窪田 ある程度そういう傾向があるみたいですが、そこもまだ確実にはわかっていません。というのは、実は外反母趾の変形は平面の変形ではなくて、三次元的な変形なのです。立体的な変形なので、レントゲンを撮って平面に撮影したときには、長く見えてしまうというようなこともあります。その辺はこれからまだ検討が必要なのだと思います。ただ、そういう傾向があるということは確かにいわれています。

池脇 外反母趾は痛みがなければ、おそらく医療機関に行くことはないけれども、そういう痛みというのは、受診の一つの契機と考えていいのでしょうか。

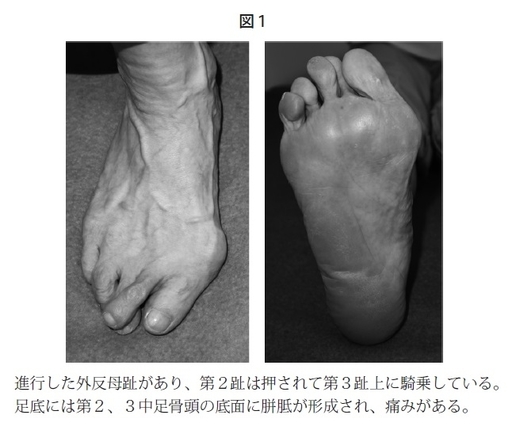

窪田 外来に来る方は、皆さん曲がっているだけでは受診しなくて、やはり痛くなって来られます。若くて活動量が多い方は、いわゆる外反母趾の出っ張っている所(バニオン)を痛がります。ですが、年齢の高い方では、曲がっていても全く痛くない方がいたり、あるいは痛いけれども外反母趾の部分ではなくて、第2趾が曲がって母趾の上に乗っかって痛いことが多くなります。親趾で体重を支えにくくなるために、2番目、3番目の趾に荷重がかかりタコができて痛くて困ると、そういう方が外来によく来られます(図1)。

池脇 足と症状を見ていきなり手術ということはないと思いますが、いわゆる保存療法にはどういったものがあるのでしょうか。

窪田 私どもは、何よりもインソールが必要だと思っています。外反母趾というのは、母趾が外反して固まっている変形ではなくて、柔らかい変形なので、手である程度矯正ができる。つまり、インソールを入れて、三次元的なアーチをきちんと作ってあげると母趾の突出が減るので、そういった治療が必要だと思います。それから、足趾の間に挟む装具というのは、皆さんがまずやってみる装具療法だと思いますが、親趾が曲がった状態で体重をかけると、実は外反がロックされてしまうので動かない。そこに趾間装具を挟むと、2番目の趾が外に逃げてしまいます。やはりインソールを入れてから、趾間装具も使うのがよく、それだけではちょっとダメだと思っています。

池脇 細かい質問になりますが、患者さんごとに様々なインソールを選ばれるけれども、靴には介入されないのですか。

窪田 今、保険適用では靴は出せないですが、指導はしています。インソールが入っている靴を選んでいただいて、それを抜いて、我々が型取りをして作ったものを入れています。それから外反母趾の突出のところに、縫い目が入っているようなデザインのものを選ぶと、その部分は伸びが悪くすぐ痛くなるので、そういうものは避けたほうがいいだろうと思っています。

池脇 基本的には軽症、中等症の方に対して、保存療法でだいたい解決できるのでしょうか。

窪田 痛みに関しては、インソールは効果があるというエビデンスがあります。ただ、変形の角度については、十分には治らないというのがだいたい一致した意見だと思います。

池脇 どうしてもそういう保存療法では難しいとなると、手術となるのですね。手術が100種類、150種類とそんなにたくさんあるのかとびっくりしました。おそらく、いくつかの代表的な手術を選択されているだろうと思うのですが、そのあたりを教えてください。

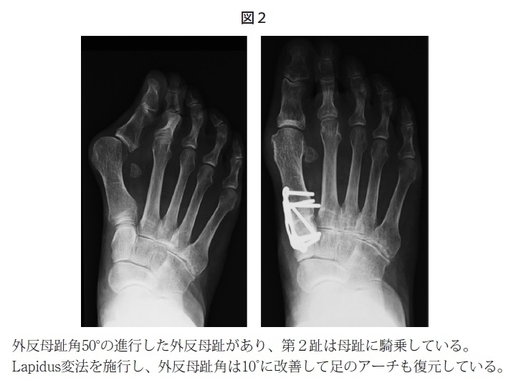

窪田 変形が軽くても活動量が多い方は痛がるので、手術の対象になります。その場合は、三次元的な変形も進んでいませんので、我々のところでもほかの施設でも、中足骨を末梢側で切ってずらすというような手術が多く、比較的小規模の手術ですむと思います。変形が強くなるにしたがって、骨の中間で切ったり、水平に切ったり、基部のほうで切ったりする方法になります。最近では、重症の患者さんに対してゆるくなっている関節を固定するLapidus法(図2)という手術が注目されています。

池脇 中足骨を切るというのは第1趾の中足骨ということでしょうか。

窪田 はい、第1中足骨です。

池脇 基本的には第2趾ではなくて、第1趾に対して介入されるということですか。

窪田 外反母趾の矯正に関しては、第1中足骨で変形を矯正します。ただ、先ほどお話ししたように、第2趾や第3趾が脱臼したり、当たって痛いなどの問題を起こすので、そのときは第2趾、第3趾も短縮骨切りなどをすることがあります。

池脇 手術をされたとしても、数週間、場合によっては数カ月はとても足に気を使わないといけないような気がしますね。

窪田 外反母趾の骨切り術をやっても、それほど強い固定はできないので、やはり骨が癒合してくる2カ月間ぐらいは、ある程度の制限が必要だと思います。

池脇 最近は日帰り手術があるそうですが、これはどういうものですか。

窪田 先ほどお話しした、骨の末梢側を切るような手術は日帰りでも行っている施設がありますが、痛みがないわけではありません。それでも入院を避けたいというニーズはある程度ありますので、そういう方に行われていると思います。

池脇 外反母趾は本当に多い病態で、しかも痛みがあるとなると、一度専門医に相談したほうがいいということでしょうか。

窪田 いろいろな対処の方法がありますので、ぜひ専門医に相談していただければと思います。

池脇 ありがとうございました。

外反母趾

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター整形外科教授

窪田 誠 先生

(聞き手池脇 克則先生)

外反母趾の原因、治療についてご教示ください。

東京都開業医