山内 急性期病院から療養型病院や施設に、ご質問にあるような患者さんが送られてくることが非常に多いと思いますが、これは困ったケースになることが多いのでしょうか。

稲川 そうですね。気管カニューレを抜く判断は難しく、その手順は慎重に進めなくてはなりません。

私は回復期リハビリテーション病院を兼務していますが、急性期病院から気管カニューレを着けたまま転院してくる患者さんは少なからずいます。その大半は重度の嚥下障害のある患者さんです。嚥下障害の評価を行い、必要なリハビリテーションを続けながら、気管カニューレの抜去に向けてアプローチを進めていきます。

山内 できれば気管カニューレを抜去したいですね。

稲川 はい。抜去できれば、気管カニューレによる喉の違和感は消失し、気管粘膜への刺激がなくなることで、痰の量は減少します。口や鼻で呼吸ができるので声が出せるようになります。

また、気切カニューレを着けた状態では、嚥下で“ゴックン”と飲み込むときに必要な喉頭の挙上運動が制限されますので、飲み込みが悪くなります。

気管カニューレの種類はいろいろありますが、その中で“スピーチカニューレ”というタイプを例に説明します。このスピーチカニューレの入り口に“スピーチバルブ”を着けることで、声が出せるようになります。

嚥下障害が強い場合には“カフ付きのスピーチカニューレ”を使い、嚥下障害がないか軽度の場合では“カフなしの単管のスピーチカニューレ”を使うようにします(図1)。

スピーチバルブは、スピーチカニューレの出入り口に付ける小さなワンウェイバルブです。息を吸うときはバルブが開いて気管口から吸気できますが、吐くときはバルブが呼気圧で閉鎖するので、呼気は口腔に向かって進みます。これによって声を出すことができるようになります。呼気が強くなれば、気道にたまった痰や口腔内の唾液も喀出することができますが、もちろん、そのための練習は必要です。

山内 このあたりをなるべくうまくやりたいのですが、これは当然のことながら、抜去が不可能という例ではなかなか難しいので、抜去可能な例から考えていきたいと思うのですがどうですか。

稲川 気管カニューレの抜去が可能な基本的な条件としては、

① 入院後の経過をみて、肺炎や気管支炎の兆候がなく、呼吸が安定している。

② 昼夜問わず、気管や口腔内からの痰や唾液の吸引の必要がない。吸引が必要であったとしても吸引する痰の量が少ない。

③ カフの空気を抜いても、痰や唾液の誤嚥での咳き込みがない、気管カニューレから吸引される痰や唾液がないか、あってもわずかである。

④ 前述の①②③がおおむねクリアできたときに、気管カニューレの出口を指先でふさいでも呼吸が楽にできる。

などの条件が必要です。

カフ付きのスピーチカニューレは内筒を抜いて外筒だけにすれば、外筒の穴から口腔側に呼気が流れるようになります。スピーチカニューレではないカニューレを装着している場合では、カフの空気を抜けば、気管と気管カニューレとの隙間から呼気が口腔側に流れるようになります。どちらの場合でも呼気が口腔側に流れて“声が出せる”ことの確認は大切です。ただし、長い間気管カニューレが入っていた患者さんでは、すぐには口呼吸に移行できない方がほとんどです。また、唾液や痰を口から喀出することができないことも多いので、咳払いと唾液や痰の喀出を十分に行いながら発声の練習をしていきます。患者さんの中には、失語症が重度で声が出せない方もいますので、患者さんが苦しそうにしていないか、サチュレーションモニターの変化はないかなどの評価も必要です。

山内 これは場所からいって、呼吸の維持と嚥下の維持、両方ですね。

稲川 そのとおりです。

山内 両方に目配りが必要なのですね。

稲川 気管切開した直後から、患者さんは気管カニューレを通しての呼吸で過ごしています。このような場合、ほとんどの方で嚥下機能が低下しています。

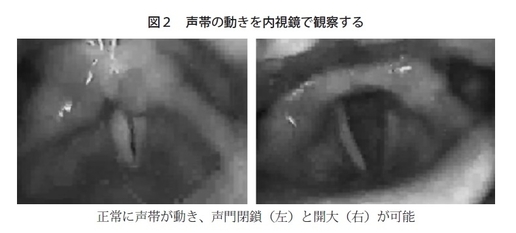

嚥下には、呼吸と声帯の関係が極めて重要です。声帯の動きから述べますと、私たちが“ゴックン”するときには必ず声帯は閉じています。これを“声門閉鎖”といいますが、ゴックンと飲み込むときには声帯が閉じて声門が閉鎖して息が止まる。このときは“息こらえ”の状態となります。声門閉鎖によって声帯から下の肺から気管にかけての圧を声門下圧といいますが、これが高くなることで喉頭挙上の力が増し、ゴックンする力が強くなります。そして、食べ物をゴックンと飲み込んだ直後に喉頭の位置が元に戻りますが、このときに声帯がパッと開き“息こらえ”の状態が解放され、「ハッ」と呼気が出ます。この呼気によって、喉頭に入ってきて誤嚥しそうになった飲食物があったとしても喉頭の外にはじかれて、誤嚥が防げます。私たちが、例えばビールを飲んだ場合を思い起こすと、ビールをゴックンした直後、「ハー」と呼気が出ますよね。飲み込むときの“息こらえ”と「ハー」の呼気とが嚥下には重要なのです。

しかし、気管切開を受けた患者さんでは呼気が気管カニューレから抜けていきますので、声帯が閉じても声門下圧が高くならず、嚥下するときは非常に不利な状態になっています。

山内 そこのあたりを見極めながら、実際に抜去しようかなと思う、そういうケースについてはいかがでしょうか。抜去に向けた訓練の方法などについてはいかがですか。

稲川 気管カニューレの抜去に向けては、カニューレをカフ付きのスピーチカニューレに変えて、スピーチバルブを付けて呼吸の訓練と発声の訓練をします。

可能な限り座位の時間を増やすこと、そして、会話を促し、歌を歌う、声を出して笑うなど、生活環境を整えていくことが呼吸機能の改善につながります。座位をとるだけでも咳をする力が増し、痰や唾液の喀出が促されます。

呼吸の訓練に併せて嚥下訓練を行います。経過が良ければ、タイミングをみてカフの空気を抜いてみます。カフの空気を抜くのは、始めは短時間で行い、徐々にその時間を延ばしていきます。この状態で患者さんが痰や唾液をうまく飲み込めていれば、または、咳をして喀出できていれば、気管からの吸引の量は少ないはずで、声の状態もクリアです。

スピーチバルブを着けた状態でカフ圧を抜いても安定して過ごせるようになれば、その時間帯を延ばしていきます。数時間過ごせる状態から日中過ごせる状態へ、さらに夜間を通じて終日過ごせるようになれば、スピーチカニューレの上から、10㎝四方ほどのテープでスピーチバルブごと吸気の出入り口をベタッと完全に塞ぎ、口鼻呼吸のみにして過ごせるかどうかを見ます。気管カニューレからの呼吸に慣れてしまった患者さんでは、口鼻呼吸が安定するのに時間がかかる場合があります。カニューレを抜いたのはいいけれど、その後、トイレや食事などの動作や夜間の睡眠時などに息苦しさを感じて、パニック状態になることもあります。気切孔をテープで塞いで数日過ごす、というトライアルは気管カニューレ抜去に向けての重要な条件です。完全に口鼻呼吸のままで数日普通に過ごせるようになれば、気管カニューレは抜去可能となります。

先ほど気管カニューレが抜去できる条件を①~④として述べましたが、それをベースにこのトライアルは重要です。

山内 なるほど。

稲川 転院時からカフなしの単管スピーチカニューレが入っている患者さんでは、おそらく、カニューレと気管との隙間から呼気が口腔側に流れているので、声が出しやすい状態なのではないかと思います。その場合はカフなしの単管スピーチカニューレにスピーチバルブを着けて、上記トライアルを行います。

山内 スピーチカニューレを使う場合の注意点などはありますか。

稲川 スピーチカニューレは、カニューレの上側に空気が上に抜けていく穴(側孔)が開いています。カフ付きのカニューレでは内筒と外筒とに分かれていて、内筒を抜いて、外筒の口にスピーチバルブを着ければ、呼気がカニューレの側孔から口腔側に流れます。カフ付きでない単管のスピーチカニューレでは、前に述べたように、カニューレと気管の隙間を通して呼気が口腔側に流れるので、側孔がなくても声が出せます。

ここで最も注意しなければならないことは、肺─気管─喉頭・咽頭─口・鼻にかけての気道がきちんと保たれていることです。

声が抵抗なく出るということは、その確認でもあります。反回神経麻痺などで声帯が麻痺していると問題です。声帯の麻痺は開いた状態で固定している場合はいいのですが、正中位で固定している場合は声門が狭くなるので、そこに痰などが絡めば気道が閉鎖され、非常に危険です。スピーチカニューレを着けて発声の練習をしますが、嗄声が続くようであれば、声帯の動きを内視鏡で観察することをお勧めします(図2)。

山内 声帯の麻痺があるようなケースは、抜去しにくいのでしょうか。

稲川 そうですね。しかし、大きな声を出していると、今まで気管カニューレがあるために声を出すことがなかった患者さんが、スピーチバルブで声を出すようになると、声帯の動きが改善することがあります。また、急性期病院で気管挿管のときに声帯が傷つけられた影響で声帯の動きが悪い方もいて、それが回復してくる場合もあります。

山内 なるほど。

稲川 ですから、それであきらめるわけではないということですね。

山内 いずれにしても声が出ているということはいいことですね。

稲川 自然に大きな声が出るということは非常に大事です。加えて、自主的に咳をして、咽頭・喉頭にたまった唾液や痰を喀出できるということも大事です。

山内 今、出てきた反回神経といいますと、例えば呼吸器など胸の病気で、そういったものを装着したケースはありますか。

稲川 心臓の手術や肺の手術などで胸部に侵襲を受けた患者さんでは、反回神経が障害されて声帯麻痺が起こることがあります。片側の場合が多いのですが、手術によっては両側に起こることもあります。

山内 原因となった疾患が何かですね。

稲川 そうですね。患者さんがどのような手術を受けて気管切開になったのか、という情報は重要です。

山内 脳卒中で寝たきりというのがよく出てきますが、いかがですか。

稲川 脳卒中で寝たきりとなる原因は様々です。麻痺が重度で嚥下障害がある、衰弱されているなど、いろいろなケースがあります。脳卒中に限らず、寝たきりで過ごされている患者さんは、体力が落ち、呼吸機能がかなり低下しています。このために気管カニューレでの管理を余儀なくされている方は多いです。しかし、そういう方においても、前にも述べましたが、可能な限り座る姿勢を取ることは大切です。

山内 座位が取れるかどうかが大きいのですね。

稲川 そうです。座る姿勢を取ることと並行して気切部にはスピーチカニューレを装着して声を出す、歌を歌う、笑うといったことを取り入れていくことは呼吸の改善にとても効果的です。嚥下障害があれば、呼吸の訓練と並行して、カフ付きのカニューレで誤嚥を防ぎながら、とろみのついた水分やゼリーなどから、少しずつ食を進めていくようにします。嚥下障害が非常に重度であれば気管カニューレの抜去は難しくなりますが、そのような患者さんでも、カフ付きのスピーチカニューレを装着して発声が可能になる方はたくさんいます。声が出てコミュニケーションが取れることは、人としてとても大切なことです。食べられない苦しい状態でも、せめて会話ができるようになっていただきたいです。

山内 最後に、このカニューレは装着してからの期間が長いと、やはりトラブルが増えるものなのでしょうか。

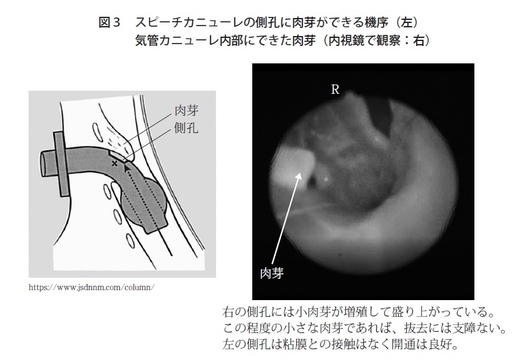

稲川 おっしゃるとおりです。気管カニューレが長く入っていると、一つは気管カニューレと気管の粘膜の間で“肉芽”ができることがあります。特にスピーチカニューレを長く装着している場合、スピーチカニューレの側孔に気切部の粘膜が当たり、肉芽が生じることがあります(図3)。側孔が肉芽で完全に閉ざされていなければ、ある程度の声は出せますので、周囲は肉芽があることには気づかないことが多いです。気管カニューレを交換するときにカニューレが固定されたような状態で、抜くのに抵抗がある、あるいは、カニューレを抜いたときの出血がかなり多い、というような場合では、スピーチカニューレの側孔に肉芽が増殖して盛り上がっていることがあります。

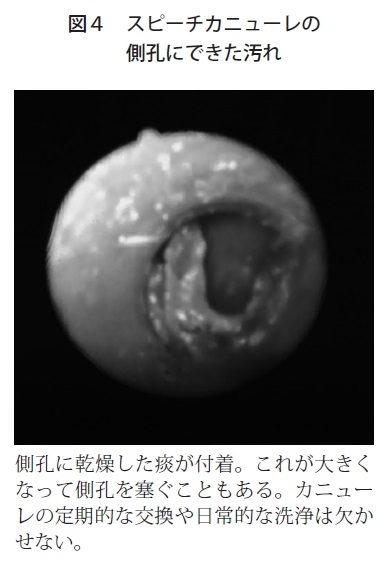

肉芽ではなくても、乾燥した痰が側孔を塞ぐことがありますので、カニューレの日常的な洗浄や定期的な交換は欠かせません(図4)。

山内 肉芽がくっついているのを無理やり剝がすとどうなりますか。

稲川 出血します。側孔に肉芽がはみ出しているのを替えるときにグッと引っ張ってしまうと、側孔に顔を出している肉芽がちぎれて出血することが多いですね。やたらと出血が多い場合では、肉芽が大きいことがあります。

山内 いずれにしても、そういうケースもなかなか抜去が難しいと考えてよいのですか。

稲川 多少の肉芽の盛り上がりでも気管カニューレの抜去は可能です。出血がおさまらないような場合であれば、一時的にボスミンガーゼなどで止血します。場合によっては肉芽を電気メスで焼灼することもあります。肉芽の消退や再発予防を期待して、気管カニューレの交換時にはカニューレにステロイド軟膏を塗布することもあります。また、日々の管理の中で気切孔周囲にステロイド軟膏を塗布することもありますが、長期にわたるステロイドの塗布はできるだけ避けたいものです。

肉芽が目立つ場合、気管カニューレ本体の大きさも要検討です。可能であれば内視鏡でカニューレ内部を観察して、側孔に粘膜が当たっていないことを確認します。

気管カニューレが気切部にガッチリと固定されたような状態になっていて、抜去が難しいような場合は、耳鼻咽喉科などの専門医にコンサルトする必要があります。

気管カニューレは、機種によってカーブする曲率が異なっています。このカーブの曲率は重要です。気管カニューレの大きさとご本人の体格などが合っていれば、カニューレを装着したときに、カニューレの先端は気管の中央に位置しています。カニューレが大きすぎると、カニューレの先端が胸骨側(前方)の気管粘膜に当たり、ここに潰瘍を作ることがあります。潰瘍が深くなれば気管の前方を走る腕頭動脈に及び、命取りになることもあります(気管腕頭動脈瘻)。これはまれなことではありますが、注意しておかねばなりません。

山内 とりあえずそういったことに注意しながら進めていくということですね。

稲川 今まで述べてきたトライアルを経て、気管カニューレを抜去できたあとは、開いた気切孔が良好に閉鎖するように頸部の皮膚を左右から強く寄せて気切孔を完全に塞ぎます。さらにその上から厚めに丸めた数㎝の大きさのガーゼでしっかり圧迫し、空気が漏れないようにします。患者さんには「咳をするときには、自分の手でガーゼを押さえて、呼気が気切孔から漏れないように」と指導します。気切孔から呼気が漏れていると気切孔の閉鎖が遅れますし、小孔が残っていつまでも塞がらない、というようなことが生じます。気切孔周囲に感染がなく、気切孔に呼気の漏れがなければ終日で気切孔は塞がります。小孔ができていつまでも塞がらない場合、外科的な処置を専門医にお願いすることもあります。

山内 どうもありがとうございました。

※今回のインタビューでは述べませんでしたが、気切カニューレを抜去していく過程で、スピーチカニューレの代わりに「レティナカニューレ」を使うことがあります。気管内に入る管の部分がないため、患者さんの違和感も少なくてすみます。開口部にスピーチバルブを着ければ会話も可能です(図5)。レティナカニューレの使用・管理に関しては専門書でご確認ください。

気管カニューレの抜去

令和健康科学大学リハビリテーション学部学部長・教授

稲川 利光 先生

(聞き手山内 俊一先生)

気管切開後に気管カニューレを装着した状態で急性期病院から療養型病院に入院されてくる方がいます。喀痰吸引が頻回に必要な方から、ほとんど吸引の必要のない方まで様々で、気管カニューレを前医からのタイプ(カフ付き・カフなし)で継続しています。

装着の継続が望ましい状態、抜去可能な状況や抜去するための手順をご教示ください。

奈良県勤務医