池脇 遺伝性血管性浮腫の診断と治療についてです。私は初めて聞く疾患名で、もちろん今まで経験したことがありません。C1のエラスターゼインヒビター活性が落ちることによって起こる浮腫とのことですが、どうしてその活性が落ちて浮腫になるのか、そのあたりから教えてください。

大澤 遺伝性血管性浮腫は、英語の頭文字でHAE(Hereditary angioedema)と訳してしまいますが、C1エラスターゼインヒビターにもいろいろな名前がありまして、C1インヒビターのほうが簡単なので、これでお話ししようと思います。C1インヒビターというのは、誰でも体の中に持っているものです。線溶系、凝固系、補体系、接触系という、いろいろなカスケードが血液の中にあるのですが、それぞれは本来生態を守るために存在していて、あるタンパク質があるタンパク質を活性化していくように流れていきます。これが勝手に動いてしまうと悪いことも起きてしまうので、適切なところにブロックをするタンパク質があり、その一つがC1インヒビターで、いろいろな系のいろいろな場所をブロックしています。HAEでは遺伝的にC1インヒビターを作れない、分泌できない、あるいは作っていても機能が落ちてしまい、突然、いろいろな経路の動きが早くなってしまって、さまざまな産物ができてしまいます。HAEでは、最終的にブラジキニンというのが、カリクレイン-キニン系から出てくるのですが、これが血管壁に結合すると血管が拡張して、毛細血管から水が漏れていくといったかたちで、むくみが出てくるというメカニズムになっています。

池脇 生態にとって幾つかの局面でそれが暴走しないように抑えるという、とても大事なタンパクがもともと遺伝的に機能が落ちている場合、何かの契機で、そこが活性化というか暴走したとき、最終的にブラジキニンという血管透過性に関与するものが増えてしまうために、水が漏れるすなわち浮腫になるということなのですね。

大澤 そのとおりです。

池脇 浮腫にもいろいろなタイプがありますが、これはまさに疾患の名前のように血管性の浮腫なのですね。

大澤 はい、そうです。

池脇 これは全身のどこの血管に起こっても同じなのでしょうか。

大澤 そのとおりです。おそらく医師の頭の中にはクインケ浮腫という言葉が残っていると思いますが、それが血管性浮腫です。皮膚であれば少し深いところに水が漏れ出して腫れてきます。蕁麻疹は非常に浅いところで漏れるので、境界鮮明な膨れた発疹が出ると思いますが、血管性浮腫は、深いところで漏れるので、境界が不明瞭な広がりを起こします。あとは消化管や気道など身体の中でも起きますので、そのあたりが蕁麻疹と違いますが、このクインケ浮腫、あるいは血管性浮腫と言われている症状を起こす疾患の一つが、HAEだと考えていただければと思います。

池脇 遺伝性とついていますので、遺伝子異常があってなかなか症状を抑えることができないという方がいると思います。発症の好発年齢はどれぐらいなのでしょうか。

大澤 初診時にすべてを聞き出すのは難しいことがありますが、よく聞いていくと、だいたい10代のうちに手足や顔、唇が腫れたとか、原因不明の腹痛を繰り返していたなどの症状が始まっていることがほとんどですね。

池脇 例えば手足や唇の腫れはそんなに長くは続かない浮腫なのですね。

大澤 程度によりますが、早ければ数時間で消えてしまいます。腹痛の場合は消化管が腫れますが、漏れてしまう水分が多いために、数日、長いと1週間ぐらいのこともありますね。

池脇 どの部位の浮腫かあるいは年齢によって、さまざまな診療科を受診することになり、場合によっては、病院に行ってから、「今、治りました」ということもあるのですね。

大澤 そのとおりですね。今はスマートフォンを持っている方が多いので、できれば写真を撮ってから来てくださると資料として本当にありがたいですね。

池脇 腸管の浮腫の場合は腹痛といってもなかなかこの疾患に結びつきそうにないですし、症状が起こって診断がつくまで13~14年かかるというのは、診断がつきにくい病気だと考えていいのでしょうか。

大澤 そのとおりですね。むくみを見たときに遺伝性血管性浮腫という病気をすぐ思いつくと意外と診断は難しくないです。見たことがあれば本当に特徴的な疾患なので診断がつくのですが、全く見たことがないとなかなか診断に至らないですし、体のいろいろなところに症状が出てしまうので、同じ人であってもいろいろな診療科に行ってしまい、なんとなく話が結びつかないですね。

池脇 もし、HAEではないかと思ったら、診断のプロセスはどうなるのでしょうか。

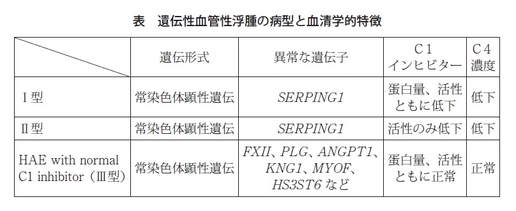

大澤 決め手はかなりシンプルで、最初に出てきたC1インヒビターの活性を保険で測ります。併せて補体のC4を測るともっといいです(表)。HAEではC1インヒビターの活性が必ず50%未満になり、多くの人は25%未満です。C1インヒビターが下がる病気はあまりほかにないですね。自己免疫疾患など少しはありますが、かなり特徴的なデータなので、そのあたりを除外することで診断できます。

池脇 疑ってしまえば、その活性を測定することで診断できるということなので、改めて疑うのが一番大事だということですね。

大澤 本当にそうですね。

池脇 治療については基本的に発作時の治療なのか、あるいは予防的な治療なのか教えてください。

大澤 治療に使うC1インヒビターは血液製剤で、実は約30年前から日本にもあり、発作時は血管内に静注でした。今までずっとそれしかなかったのですが、この数年で、カリクレイン系を阻害するような薬が登場してきました。これは本人が持ち歩いて、発作のとき、自分で皮下注射できます。予防については発作そのものを予防してしまうカリクレイン阻害薬を毎日内服するものもありますし、皮下注射を隔週もしくは月1回で行うものと、C1インヒビター製剤を週2回、自分で皮下注射するものが揃ってきたので、患者さんは発作をほとんど起こさないような環境になってきました。また発作が出たとしても、自分で治療ができてかなりQOLが上がってきているところです。

池脇 全身の血管のどこにでも起こる可能性があるとなると、一番怖いのは咽頭の呼吸困難で、場合によっては命を落としてしまうために、発作が起きたときに病院にたどり着けるかは、患者さん自身も心配だと思います。ご自身で自己注射ができるとなると患者さん自身の不安もだいぶ違うような気がします。

大澤 そうですね。発作時にC1インヒビター製剤しか使えなかった時代が約30年ありましたので、そのころに見つかった患者さんは、今の治療環境の改善から、気持ちとしてはとても安心して過ごせるような時代になってきました。

池脇 最後に、これは遺伝的な背景があるからといっても、やはり発作を起こすときはいろいろな身体的、精神的なストレスがきっかけになるようです。先生方はそういったものをいかにマネジメントするのかという指導もされるのでしょうか。

大澤 そのとおりです。きっかけがわからないことも確かにありますが、疲れた、どこか物理的にぶつけた、圧迫していたら腫れたなど、きっかけがはっきりしていることがあるので、可能な限りそこを少なくする。あるいはストレスがあったらきちんと休むなどは基本的な指導としてとても大事だと思います。

池脇 先生のお話をお聴きの多くの医師が浮腫の患者さんのときに遺伝性血管性浮腫を頭の片隅にあげられるようになればいいと思います。ありがとうございました。

遺伝性血管性浮腫(HAE)

埼友草加病院院長

大澤 勲 先生

(聞き手池脇 克則先生)

遺伝性血管性浮腫(HAE)の種類と診断と治療についてご教示ください。

東京都開業医