山内 田村先生、健診で指摘される赤血球増多についてです。赤血球の数とヘモグロビン、ヘマトクリットはだいたい並行して上がるものですが、先生はこの3つのどれに着目されていますか。

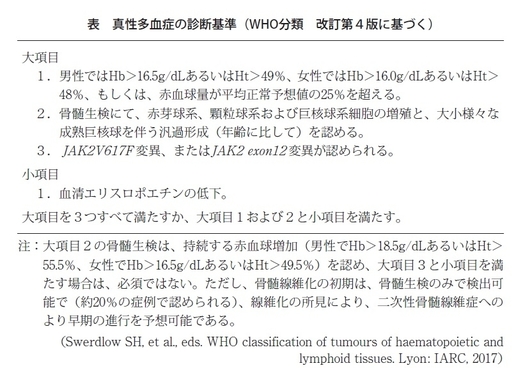

田村 基本的に今の診断基準はヘモグロビン値になっていますので、男性の場合は16.5g/dLを超えた時、女性の場合は16.0g/dLを超えた時が多血と考えられています(表)。そういう場合はその原因を突き止める必要があるかと思います。ヘマトクリットだと、男性49%、女性48%を超えるとなっています。

山内 あまり赤血球数は見ないのですか。

田村 そうですね。実際、私も赤血球数はあまり見ていないです。

山内 先生はどのぐらいの値までみられたことがありますか。

田村 ヘモグロビンが20g/dLを超えた患者さんをみたことがありますが、本当に赤ら顔で、ぼーっとしていて、頭痛もあってという典型的な真性多血症の症状が出ていました。

山内 おおむね、やはり17、18g/dLあたりでかなり重症とみてよいでしょうか。

田村 重症といいますか、ある程度症状が出てくると思います。

山内 病的カットオフの数値とそれを軽く超えたあたりがよく健診から上がってきますが、どういったものが多いでしょうか。

田村 数年前に真性多血症の診断基準がヘモグロビン値、男性は18.5から16.5g/dL(女性は16.5から16.0g/dL)まで引き下げられました。

山内 ずいぶん下がりましたね。

田村 そうですね。あまりヘモグロビン値が上がっていない症例でも多血症の場合があるので、引き下げられました。それで多くの方が健診などでひっかかるようになってしまったのですが、実際調べると、やはり相対的な赤血球増多、いわゆるストレス多血症みたいなものが多かったりします。

山内 有名なのは肥満やタバコですが、これらはいかがですか。

田村 肥満の方の赤血球増多の原因ですが、私が診た患者さんはSAS(睡眠時無呼吸症候群)でした。それでCPAPをつけていただいたら、ヘモグロビン値も良くなりました。そういう呼吸器疾患、心疾患、喫煙もそうですが、酸素を運ぶ力が低下して、エリスロポエチンの産生が高まり、それで二次性の多血症になるという症例も多くあります。

山内 肥満の方で、多血症が顕著の場合は、SASを疑うこともしたほうがいいですか。

田村 まずは問診でチェックしていただいたほうがいいと思います。

山内 実際に治るケースもあるのですね。

田村 そうですね。CPAPで治ったケースがあります。

山内 ストレスで、という話がありますが、メカニズムはわかっていますか。

田村 ストレスによる多血症のメカニズムは多岐にわたると思います。でも、中年男性では、肥満、高血圧、脂質異常、高尿酸血症などを合併していることが多く、相対的な赤血球増多と考えられていますので、実際には、赤血球数自体は増加していません。ストレスによるメカニズムはよくわからない点が多いですが、ストレスによるノルアドレナリン過剰分泌による血管収縮が関与しているようです。

山内 例えば、痩せている方で喫煙歴もないケースでは、ストレスも少し疑ったほうがいいことになりますね。

田村 そうですね。

山内 次のステップとして、精査になるかと思いますが、これはどこに着目するのでしょうか。

田村 まずは白血球と血小板数を確認します。真性多血症は見逃してはいけない疾患の一つです。なぜなら、症状があると真性多血症は2年ぐらいで血栓症で亡くなることもあるからです。真性多血症の特徴として、3割ぐらいの方が白血球数も高値になったり、血小板数も50%以上の方で増加しますので、そういった幾つも血球が増多している場合は、真性多血症を疑って、血液内科に紹介いただくといいと思います。あと、真性多血症の診断基準の一つとして、血清エリスロポエチン値の低下というのがあり、エリスロポエチンが低い場合はかなり疑われることになります。逆に、すごく高い場合は、二次性の多血症でエリスロポエチン産生腫瘍や腎がんや肝がんで起こることがあるので、チェックして紹介していただくのがよいかと思います。実際のところ、私は、何年も赤血球の多い人を診ていますが、エリスロポエチン産生腫瘍はまだ診たことはないです。

山内 腎臓がんはいかがでしょうか。

田村 腎臓がんもエリスロポエチン値が高くなる症例があり、手術すると良くなったという報告はありますが、非常にまれかと思います。

山内 まれなものが混じっていて、しかも重篤なケースがあるということですね。

田村 そうですね。なるべく重篤なケースを見逃さないように注意しています。あと血清鉄ですね。真性多血症の場合は血清鉄が低くなるので、判断材料の一つになると思います。

山内 フェリチンとは、解離するものなのでしょうか。

田村 フェリチンもやはり鉄欠乏みたいになります。鉄は赤血球の産生とともにどんどん消費されていきます。ただ、炎症が起こると血清フェリチン値はあまり下がらなくなります。

山内 ちょっと矛盾したかたちになるので、気がつきやすいですね。真性多血症はなかなかの難病と考えてよいのですね。

田村 難病ですね。ただ、治療をきちんとすれば、10年ぐらいの生存が期待でき、さらに長期にコントロールできる症例もたくさんあります。基本は瀉血などで血球コントロールをして、アスピリンによる血栓予防をしてあげればうまくいく症例が多いです。

山内 遺伝的なマーカーなどで補助診断はできないのでしょうか。

田村 診断に有用な検査としてJAK2遺伝子検査があります。真性多血症の95%以上の患者さんで、JAK2の遺伝子変異があるので、採血をすれば、すぐ診断がつけられる可能性があります。ただし、真性多血症以外の骨髄増殖性腫瘍、すなわち本態性血小板血症や原発性骨髄線維症といった疾患も50%ぐらいにその遺伝子変異があるので、骨髄検査などで診断してから、治療していくことになります。

山内 骨髄を調べるのはなかなか難しいですが、JAK2遺伝子検査は大きな病院ならできますか。

田村 そうですね。大きな病院だったら検査できると思います。採血で簡単に外注が可能です。診断基準にも入っているので、活用するとよりアプローチしやすくなると思います。

山内 あと、多血症でみられる脾腫も知られていますが、これはいかがでしょうか。

田村 真性多血症の7割ぐらいの方に脾腫があるので、真性多血症が疑われたら腹部エコーなどで検査していただいていいと思います。これだったらクリニックでもできると思います。

山内 真性多血症が治ると脾腫は改善するものなのでしょうか。

田村 JAK2阻害薬で治療すると脾腫が小さくなります。例えば、脾臓が大きくなることによって、倦怠感がひどい、食欲が出ないなどと訴えることがあるのですが、JAK2阻害薬治療により、そういう症状も改善することをよく経験します。

山内 最後に、治療で先ほど少し出てきた、昔から知られている瀉血ですが、血を捨てなくてはならないということがあって、やってもいいのかなと思いますが、これはいかがなのでしょうか。

田村 現在でも、真性多血症の場合は瀉血が基本になっています。輸血のような瀉血のパックに入れて、そのまま医療廃棄物として廃棄できるので、大丈夫だと思います。瀉血も定期的にやっています。一応ヘマトクリット値が45%未満となるのを目標にしていますが、そこまで週に1回、2週に1回と、どんどん間隔を広げることができますし、鉄とかがなくなると、だんだん赤血球も増加できなくなるので、コントロールがより楽になります。

山内 1回何㏄ぐらいですか。

田村 400㏄ですね。

山内 採って、すぐに値が上がってくるという感じはありますか。

田村 初めのうちは、ちょっと上がる方がいます。やはり毎週瀉血となると、患者さんのなかには嫌がる方もいますので、そういう場合は、細胞減少療法を併用することもありますが、基本的には、ハイリスクの患者さんに行います。65歳以上で血栓の既往があるような患者さんはハイリスクと考えられているので、そういう場合は瀉血とアスピリンに加えて、細胞減少療法、ハイドロキシウレアなどの投与を行います。現在はJAK2阻害薬で治療することも増えてきています。

山内 そのあたりになると専門的な感じになりますね。

田村 そうですね。だんだん専門的になってきます。真性多血症の一部は骨髄線維症や白血病に移行するので、専門的な治療が必要になります。

山内 瀉血がらみですが、多血症の方の献血はダメなのでしょうか。

田村 献血は無理ですね。これは輸血には使用できません。できると、血のムダがなくなっていいのかもしれませんが、さすがにそれは禁止されています。

山内 アスピリンを少し使うぐらいまでだったら、非専門医でもできるのでしょうか。

田村 そうですね。瀉血とアスピリンが基本になっていますので、瀉血がいらなくなった状態だったら、アスピリンだけ、近くの医師に診てもらうということも可能かと思います。

山内 どうもありがとうございました。

赤血球増多

獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科教授

田村 秀人 先生

(聞き手山内俊一先生)

健診で指摘される赤血球増多の多くは肥満などの反応性によるものだと思いますが、一般内科で精査する際のチェック項目、血液内科に紹介する指標などについてご教示ください。

東京都勤務医