池脇 小倉先生には脂質異常症関係で時々お話をいただいております。Non-HDLコレステロールとは何を意味していてどう使うのかについて教えていただきます。

その前に、昨年、日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防のガイドラインが改訂になりましたので、まずはどのあたりがどう変わったのか解説をお願いします。

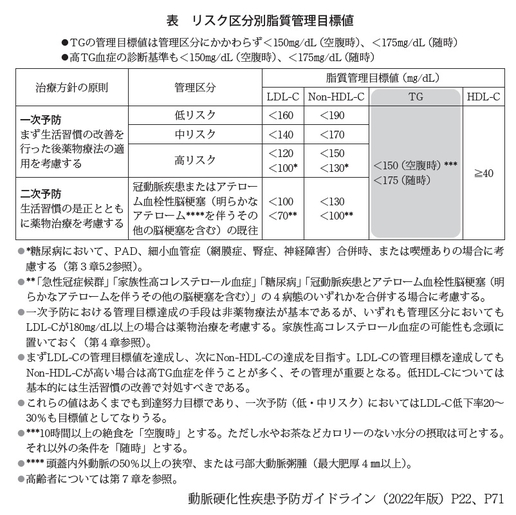

小倉 昨年7月に出たガイドラインの大きな変更点は、幾つかあります。一つは今まで空腹時採血で評価されていたトリグリセライド(TG)の値は健康診断などの最初のスクリーニング検査では随時(非空腹時)の値を使っていいことになり、カットオフ値として空腹時は150㎎/dL未満が正常なのですが、随時はちょっと厳しく175㎎/dL未満が正常とされました。もう一つは、LDLコレステロールの管理目標値が特に糖尿病患者さんで非常に厳しくなって、しかも細分化されました。糖尿病があるだけで、ハイリスクで120㎎/dL未満なのですが、細小血管合併症、すなわち網膜症、腎症、神経症がある、または、PAD(末梢動脈疾患)がある、タバコを吸っている、こういう場合は100㎎/dL未満、二次予防であれば有無を言わさず70㎎/dL未満と厳しくなり、細分化されました。

池脇 前のガイドラインでは、二次予防の糖尿病は、糖尿病だけでは70㎎/dL未満ではなかったですよね。

いわゆる一次予防でも二次予防でも糖尿病があるということで、より厳格な管理が求められるという変更点ですね。それ以外ではいかがですか。

小倉 もう一つは、今まで吹田スコアというもので計算していたのですが、このたび、福岡の久山町のスコアを用いることになりました。大きな変更点は、二次予防の定義が今まで冠動脈疾患だけでしたが、今回、アテローム血栓性脳梗塞も加わり、冠動脈疾患and/orアテローム血栓性脳梗塞を二次予防患者とすることになりました。

池脇 イベントが冠動脈疾患だけではなくて、アテロームによる脳血管障害、脳梗塞も加わったというのは、久山町のデータを採用したということも一つの理由なのですね。

小倉 そうなのです。きちんと論文が出ていまして、それが採用されています。

池脇 確かに久山町の疫学のデータは世界に誇る日本の疫学のデータで、こういうところで使うことにより、より実態に近いかたちに改訂したということなのですね。ほかにも改訂点はありましたか。

小倉 細かい点ですが、家族性高コレステロール血症(FH)のLDLコレステロール管理目標値が2017年版では、一次予防で100㎎/dL未満もしくは治療前値の50%未満だったのですが、PCSK9阻害薬のような強力な薬が出てきたので、一律100㎎/dL未満に、厳しく管理する方向に変更されました。

池脇 最初の随時の中性脂肪の話に戻りたいのですが、確かに健診だと午後来て採血をされる場合も多く、現実問題として空腹というのは難しいです。そこで随時食後の中性脂肪をどう評価するかという意味で今回思い切って踏み込んだのだと思いますが、少々厳しい感じがしますね。

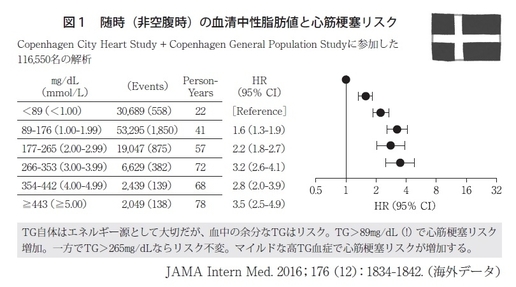

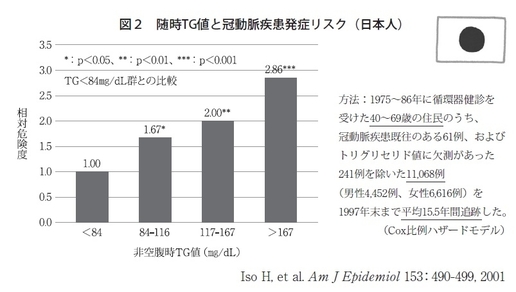

小倉 デンマークのデータや日本のデータでも、随時で175㎎/dL未満というのは、実は動脈硬化性疾患の予防という意味では妥当な値なのだそうです。

池脇 正直、私は日常臨床でNon-HDLコレステロールをみている患者さんすべてをチェックするところまでいっておらず、一般の医師もそんなには使っていないと思うのですが、質問のNon-HDLコレステロールとはどういうコレステロールなのでしょうか。

小倉 計算式がありまして、総コレステロール値からHDLコレステロール値を引き算するという極めてシンプルな数値です。これはHDLに含まれているコレステロール以外のすべてのコレステロールを含むということです。ですから私たちがよく使うLDLコレステロールや、VLDL、レムナント、あとはLp(a)など、いろいろなリポタンパク質の中に含まれているコレステロールを含んでいます。

池脇 ということは、LDLコレステロールだったらLDLという比較的単一の粒子の中に含まれているコレステロールですが、Non-HDLというのは、LDLやレムナント、あるいはVLDLやコレステロールも含むとなると、多様性のあるリポタンパク質の集団のコレステロールを表しているのですね。

小倉 はい、おっしゃるとおりです。

池脇 多様性があるというと、やや解釈が難しくなるのですが、動脈硬化と関連しているというデータがあるのでしょうか。

小倉 はい、あります。LDLコレステロールに30㎎/dL足した値というのが管理目標値となっていて、それが動脈硬化の予防に有用であることがガイドラインにも記されています。

池脇 確かにそうですよね。この表の管理目標値のメインのところにLDLコレステロール、その横にNon-HDLコレステロールが書いてあって、確かにLDLの値にだいたいプラス30の数値になっています。両方ともLDLを含んでいるのでLDL以外のところが30以上だと、それはよくないという意味なのでしょうが、これは幾つかのリポタンパクの中の、だいたいどのあたりのリポタンパク質なのでしょうか。やはりレムナントなどを想定していると考えていいですか。

小倉 はい、私はそう考えています。動脈硬化の指標ですから、大型のカイロミクロンや正常のVLDLのように動脈硬化プラークの中に入り込めないような大きなリポタンパク質のコレステロールは想定していないと思います。

池脇 大きなリポタンパク質はあまりコレステロールを含まず中性脂肪がほとんどなので、Non-HDLが上がることは、そんなにないかもしれないけれど、やはり極端に中性脂肪が高いときのNon-HDLは、やや慎重に解釈したほうがいいですか。

小倉 はい、そう思います。目安としてだいたいTG値が600㎎/dL以上になると、大型のVLDLやカイロミクロン中のコレステロールを含むと考えられていますので、TG値600㎎/dLを目安にされるといいです。

池脇 例えば、目の前の患者さんのいわゆるリスクの層別化、一次予防の低中高リスクと二次予防で、この人はLDLが幾つだと出て、Non-HDLを測ると、その方がもうすでにスタチンを飲まれていて、LDLは管理目標値に到達しているけれどもNon-HDLがまだちょっと高いというときなどは、先生はどのように治療に介入していくのですか。

小倉 そうですね。Non-HDLコレステロールが高い理由が大切です。Non-HDLコレステロール値が高い方の多くはTG値が高いので、高TGに関連する体型や生活習慣、病気がないかをまずチェックします。例えばメタボや飲酒、糖尿病がないか、などをきちんとチェックすることが大切です。動脈硬化の予防には、まずはスタチンでしっかりLDLコレステロールを下げるのが最優先ですが、プラス何かできる生活習慣や病気に対する介入をして、それでもやはり下がらない場合は、中性脂肪を下げる薬を検討するのがいいと思います。

池脇 以前までは、スタチンにフィブラートを乗せたいけれど、フィブラートを一緒に使うと、横紋筋融解症のリスクが心配でなかなか踏み出せないことが多かったと思うのですが、最近は薬物相互作用があまりない、新しいフィブラートも出ていると聞いています。

小倉 はい、そうですね。ペマフィブラートという薬はスタチンとの併用でも副作用のリスクが高くないです。しかも腎機能がかなり悪い患者さんにも慎重投与ではありますが、禁忌ではないので、副作用の有無をモニタリングすることできちんと管理ができる時代になりました。

池脇 Non-HDLコレステロールの意味合い、定義、それに対する対処の仕方を教えていただきました。

質問は、LDLコレステロールの一次予防、目標値ということですが、表に載っているとおりで、一次予防で低リスクの場合は160㎎/dL未満、中リスク140㎎/dL未満、そして高リスクで120㎎/dL未満で糖尿病があったら100㎎/dL未満と書かれていますが、そのとおりでよいでしょうか。

小倉 はい、そう思います。まずLDLコレステロールをきちんと管理して、その上でTG値が高い方にはNon-HDLコレステロールを時々測っていただいて、高い場合には生活習慣もしくは薬物で介入するという流れかと思います。

池脇 ありがとうございました。

Non-HDLコレステロール

順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授

小倉 正恒 先生

(聞き手池脇 克則先生)

Non-HDLコレステロール測定の意義とLDLコレステロール値の一次予防の目標値をご教示ください。

滋賀県開業医