山内 夢ばかり見て、熟睡感がない、いかにもありそうですが、質問の中にレム睡眠障害という言葉が出てきます。レム睡眠と夢が絡むのは有名ですが、こういった夢ばかり見ているというのは、レム睡眠障害という言葉でよいのでしょうか。

平田 はい。実はレム睡眠行動障害というのが医学用語なのです。普通、健常人ではレム睡眠の時は体に力が入らなくなる、車のクラッチが切れるような形で夢で起きていることが行動化できない状況になるのです。具体的にお話ししますと、例えば相手に襲われるような悪夢を見た時に自分を防御するために体がそれを避けたり、相手を殴ったりすることは、実際、健常なレム睡眠では起きないのですが、クラッチが切れなくなって実際の行動になってしまう、夢の行動化が起きるものをレム睡眠行動障害、いわゆるRBDといいます。これは、どういう疾患で起きるかというと、アルツハイマーの対極をなすα-シヌクレインがたまっていく認知症であるレビー小体型認知症の前駆症状、あるいは初期の症状の経過で生じると考えられています。さらに、その類縁疾患と考えられているパーキンソン病で認知症をきたすpar kinsonismdementia complexといわれるもので起きてくるのがレム睡眠行動障害です。また、このレム睡眠行動障害はα-シヌクレインの蓄積で生じるパーキンソン病の前駆症状として非常に有名です。レム睡眠障害というものは医学用語としてはありません。

山内 わかりました。質問の方は、レム睡眠がうまくいっていないのではないかという主旨だと思いますので、夢について質問させていただきます。夢がレム睡眠と絡むということですが、夢が多いということは、病的と考えてよいのでしょうか。また、その境目といったものはあるのでしょうか。

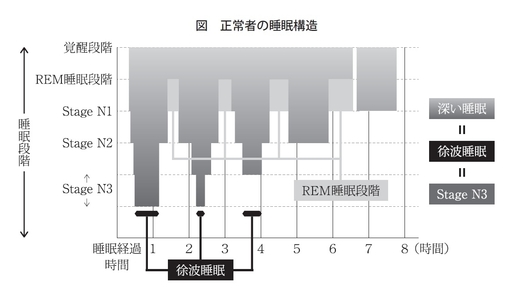

平田 だいたい夢を見ている時の80%がレム睡眠になっていることがいろいろな検証で明らかになっています。若い時は徐波睡眠というレム睡眠に対して、ノンレム睡眠といわれる非常に脳波が遅くなるデルタ波が多い睡眠が、顕著に認められます。レム睡眠のほうは明け方になるにつれて多くなるのですが、特にお年を召されてくると健常者でもノンレム睡眠が減ってきます。レム睡眠も減りますが、レム睡眠のほうが強調されてくるのです。質問に睡眠時間は良好と書かれてありますが、その中でもやはりレム睡眠が強調されてきます。それで、夢ばかり見ていて全く眠った気がしないという患者さんがよく外来に来られるのは事実です。

山内 そこのところも病的かどうかはっきりした境目をつけるのは難しいのでしょうね。

平田 先にお話しした、レム睡眠行動障害、要するに夢の行動化が起きる場合は病的、それが全く起きない場合は病的ではないという判断基準でもよいかと思います。

山内 なるほど。一般的になぜか年を取ってくると悪い夢ばかり見るようですが、この背景、理由といったもはあるのでしょうか。

平田 はい。病態生理学的には、恐怖感など悪い感情を醸し出す脳の部分を辺縁系といいますが、その辺縁系の活動が年配になると相対的に活発になります。それを踏まえて悪夢ということなのですが、よく患者さんの話をお聞きすると、やはり若いときの夢は楽しいものが多かったのが、お年を召されてくると、出てくる人はほとんど亡くなってしまった人で、夢の内容が非常に暗い、悪夢に近いということをよくお話しされます。それは先ほどお話しした病態生理学的な背景もありますが、ご自分の周りの方がかなり亡くなられていたり、病気になられているという今の環境が背景にあって、それが夢として現れてくるので、悪い悪夢につながるのではないかと常日頃考えています。

山内 年を取ってくると悪い記憶がだんだんたまってくるというのはあると思いますし、またそれが強調されてくると考えてよいのですね。

平田 はい。ご指摘のとおりだと思います。

山内 さて、治療となるとまずは生活指導からなのでしょうか。

平田 はい。これはより良い睡眠をとるために一般の非薬物治療でいろいろ書かれているとおりです。生活習慣を規則正しいものにする。その中でも、とにかく朝の光を浴びる。夜の光は避ける。そして昼間運動をする。例えば一日8,000歩は歩く、というようなことが非常に重要になってくると思います。

山内 運動量を増やした場合、ノンレム睡眠が多くなるとか、長くなるということはあるのでしょうか。

平田 個人によって違うと思いますが、やはり昼間の運動量が増すということは、昼間の交感神経活動を高め、夜間の副交感神経活動を高めます。そうしますと、やはりより良い睡眠、ノンレム睡眠が増えて、脳と体が両方休まり悪夢を見づらくなるのではないかと考えています。

山内 運動で疲れると、ノンレム睡眠が深くなるのに引きずられてレム睡眠が相対的に弱くなるといった現象はあるのでしょうか。

平田 ご指摘のとおりですね。人間は赤ちゃんの時は多相性睡眠といって、寝たり起きたりを繰り返しています。そして、小学校に行く頃から壮年にかけて、非常に深い睡眠を7時間ぐらい取る単相性睡眠になり、また年齢がいくとうつらうつらするような多相性睡眠になるということで、睡眠のフラグメンテーション、いわゆる分断化が起きます。すると最後の部分のレム睡眠をやたら多く感じるようなことが起きます。ですから、逆にそれを減らすために、昼間の運動は有効ではないかと思っています。

山内 薬物治療にも絡みますが、ストレスを減らしたらいいのではないかということで、ストレス低減も兼ねた薬物治療といったものは実際に行われるものなのでしょうか。

平田 はい。薬物といっても、実際に処方される薬物ではなく、コーヒーのたぐい、カフェインですね、それからアルコール、これらはやはり、ある程度節制していただく必要があると思います。寝る前の2時間以内のカフェイン摂取というのは、睡眠の質を落とします。また、アルコールの中等度以上の摂取というのは、先ほど話した睡眠の分断化を進めます。だから寝つきがよくなるような感じがしますが、フラグメント(分断化)を起こして、やはり悪夢を見やすくなると考えられます。また、薬物に関しては不眠とうつというのは共存症です。うつのためにSSRIやベンゾジアゼピン系の薬剤を使うのですが、それを使う場合、例えば依存などのようなものでは、やはり睡眠の質が落ちると思います。

山内 実際に先生方が使う薬剤としてはどういったものがあるのか簡単にご紹介願えますか。

平田 はい。悪夢を見るということは必ずしも疾病と関連しないので、その治療はできませんが、レム睡眠を少なくする薬として、長時間作用型のベンゾジアゼピン系であるクロナゼパム、あるいは三環系抗うつ薬のトリプタノールがレム睡眠を減らすことは知られています。ただ、その基礎疾患がないのに使うことは許されないと考えています。

山内 どうもありがとうございました。

REM睡眠障害

獨協医科大学副学長

平田 幸一 先生

(聞き手山内 俊一先生)

70代男性。10年来睡眠時間は良好のようですが、夢ばかり見て熟睡感がないと訴えています。いわゆるREM睡眠障害と思われますが、生活指導や薬物治療で夢を見ないようにする方法があればご教示ください。

福岡県開業医