槙田 日比先生、原発性副甲状腺機能亢進症の症状はどんなものがあるのでしょうか。

日比 副甲状腺から過剰な副甲状腺ホルモン(PTH)が分泌されることによって高カルシウム血症をきたします。高カルシウム血症による症状としては、腎機能低下、心電図異常、心臓血管壁への石灰化、また神経・精神症状としては易疲労感、不眠、情緒不安定などを起こすこともあります。また、筋力低下、関節痛、皮膚瘙痒感なども出ることがあります。さらには消化性潰瘍や急性膵炎を発症することもあります。

それ以外に、PTHのターゲットは骨ですので、骨に対して破骨細胞性の骨吸収を促進します。原発性副甲状腺機能亢進症では骨代謝回転が異常に亢進される結果、皮質骨優位の骨密度低下をもたらしますし、海綿骨でも微細構造の劣化につながるので、続発性の骨粗鬆症を引き起こし、骨折リスクを上昇させてしまいます。また、高カルシウム血症がある場合は、尿中のカルシウム排泄量も増加しますので、その結果尿路結石ができて、その結石発作で非常につらい思いをされる方もいらっしゃいます。

槙田 この病気はどういった患者さんに多いのですか。

日比 閉経後の女性に多いといわれています。

槙田 この病気になる原因は知られているのでしょうか。

日比 原発性ですので、副甲状腺の細胞外にカルシウムやリン代謝異常が先行して、それでPTHが過剰分泌されるからではなくて、自律的に副甲状腺の細胞が増加し腫瘍化することによってPTHが過剰分泌されることが原因です。

槙田 腫瘍というと、がんが心配ですが、どうですか。

日比 厳密な病理学的な鑑別は少々難しいです。原則的には病理形態的に腺腫、過形成、がんに分類されるのですが、実際に顕微鏡でのぞいてみても鑑別がしっかりつくものではありません。だいたいの頻度は、腺腫が約90%、過形成が約10%、がんがわずかな部分で数%といわれています。ただ実際のところ、そういった病理組織学的な分類というよりは、腺腫というのは1腺腫大、過形成というのは全腺腫大というように、近似的に考え臨床的な対応をされていると思います。もちろん、がんは周囲に浸潤していたり、あるいは遠隔転移があれば診断がなされます。

槙田 全腺というと、何か背景に遺伝学的な異常があったりするのですか。

日比 原発性でありながら全腺腫大する、あるいはそのポテンシャルがあるということは、その多くは遺伝学的な異常が背景にあると考えられます。最も有名なものは、皆さんご存じの多発性内分泌腫瘍症Ⅰ型という遺伝疾患です。この疾患における原発性副甲状腺機能亢進症の浸透率は90%以上あるので、この遺伝疾患をお持ちの方は生涯のうちに発症する率がかなり高いと思います。また、次に有名なのが多発性内分泌腫瘍症ⅡA型です。これは浸透率が15%ぐらいです。

あと遺伝疾患として、ごくまれですが、副甲状腺機能亢進症・顎腫瘍症というのがあります。これはHRPT2という遺伝子の異常で起こってくるのですが、名前のとおり、原発性副甲状腺機能亢進症以外に顎腫瘍が発生します。この疾患では、15%ぐらいのケースで副甲状腺がんが発生するので、その点は気をつけなければいけないと考えています。

槙田 この原発性副甲状腺機能亢進症の診断は何が一番の決め手でしょうか。

日比 採血でカルシウムが高い、そしてPTHが高いというところから診断が始まってくると思います。だいたいそれでいいかと思いますが、ただ、鑑別しなくてはいけないのは家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症(FHH)という遺伝疾患です。これはカルシウムセンシングレセプターの遺伝子異常で発生するのですが、この疾患に対しては通常の原発性副甲状腺機能亢進症とは違い、手術の対象とはならないので、そこをしっかり見極める必要があります。それにあたっては、FECaを測って、1%を超えていれば原発性副甲状腺機能亢進症、そうでなければFHHを考えるといった流れになってくると思います。

槙田 腫瘍を見つけるには、どんな画像診断が一番適切なのでしょうか。

日比 副甲状腺は基本的に4つありますが、そのうちどれが責任病変かを術前に知っておくことは、外科医にとって非常に大切なことですので、術前の局在診断をしっかりつけておく必要があると思います。現在、局在診断のゴールデンスタンダードは頸部の超音波検査と99mTc-MIBIシンチグラムの2つです。

槙田 そうすると、ターゲットが決まって、局在もわかれば、基本的に治療は手術ということになりますか。

日比 基本的にそのように診断されれば腫大した副甲状腺を摘出することになります。ただ、先ほどお話ししたような多発性内分泌腫瘍症Ⅰ型では、副甲状腺が4つあれば4つとも全部摘出して、一部別の場所に自家移植をするか、あるいは亜全摘といって、3.5腺ぐらいを取って、残りの半腺ぐらいでPTHの分泌を維持するといったような手術が行われています。

槙田 実際に1腺だけの腫大であれば、そこの場所だけポッと取ればいいのですか。

日比 現在では画像診断、超音波検査などは特に精度が高いですし、MIBIの検出率、正診率も80%ぐらいありますので、この両者の画像診断が一致した場所を示していれば、その1腺を取ってくるという手術になります。ただ、これらの検査というのは偽陽性も偽陰性も当然あるので、実際には別の場所にあったり、1腺腫大と判断されても多腺腫大の症例もあります。そういったケースでの責任病変を取り残さないように、現在では術中にPTHを測定して、摘出前と摘出後を比較し、有意に下がっていれば、それ以上、腫大している副甲状腺はないという判断で手術を終える方法が多くの施設でされています。

槙田 実際、手術で治癒する患者さんはどのくらいいるのでしょうか。

日比 局在診断で単腺腫大と判断されたケースでは、それを摘出すれば治ることがほとんどなのですが、通常どおり甲状腺の背側あるいはその付近にない方もいらっしゃって、それが画像診断で引っかかっていない場合で、縦隔のほう、特に後縦隔のほうなどにあるような方は、どうしても頸部検索のみでは見つかりません。そのため責任病変が残ってしまったり、あるいは過剰腺といって、5腺目がある方がだいたい15%ぐらいいますので、4腺取って、これでよしとしても、腫大した1腺がどこかに残っていると過形成の症例ではやはり治らないということがあると思います。副甲状腺のそういった解剖学的な問題、つまり異所性腺や過剰腺の存在によって手術による治癒率は100%ではなく、97%ぐらいといわれています。

槙田 本当は手術で取るのが治癒の一番の方法だと思いますが、患者さんによっては首を傷つけたくないとか、また手術ができない方もいると思います。そういった場合のいい治療というのは何かあるのでしょうか。

日比 どうしても手術治療に持ち込めない患者さんにおいては、今現在、Ca受容体作動薬のエボカルセト、シナカルセトがあります。PTHを正常範囲に持っていくことがなかなか難しいケースもありますが、血中カルシウムの低下作用にはかなり期待できますので、そういった方々にはそのような薬を使ったり、あるいは骨病変がある方には骨修飾薬を使って骨の病変の進行を防ぐといったことができるかと思います。

槙田 最近、原発性副甲状腺機能亢進症の中でも患者さんが自覚症状のない無症候性が増えています。いったいその何が問題なのでしょうか。

日比 明らかに脆弱性骨折があるとか尿路結石発作があるのであれば、手術をするということは十分コンセンサスが得られている考え方でいいと思います。一方、無症候性原発性副甲状腺機能亢進症といってもいろいろなケースがあると思うのですが、そういった中でどういった患者さんを手術適応とするか、あるいは経過観察にするか、その選別が非常に難しいと思います。

槙田 その選別をする何かよいガイドラインのようなものはあるのでしょうか。

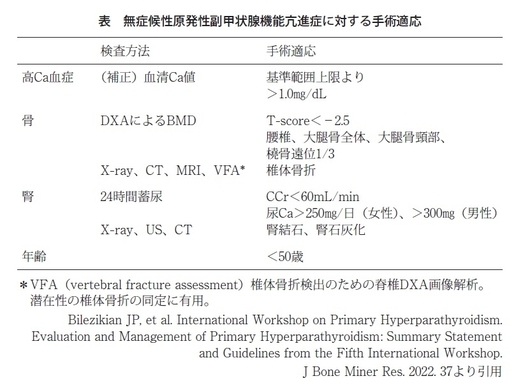

日比 これはかねてから問題となっているので、古くは1990年にNIHから無症候性原発性副甲状腺機能亢進症のガイドラインが出ています。その中で、どういった基準があれば手術をするかという基準が設けられています。最近、4回目の改訂がありました。その中では、例えばカルシウムが正常値上限よりも1㎎/dLを超えている、DXA骨密度検査でT値が-2.5未満である、eGFRが60mL/min未満、あるいは年齢が50歳未満、これらに当てはまる方々は手術の対象になるということが記載されています。

槙田 クライテリアに当てはまらない方は経過観察になると思うのですが、その場合のポイントは何かあるのでしょうか。

日比 なかにはそのまま経過観察をしていくと、こういった原発性副甲状腺機能亢進症が進行して、手術適応となる方もいらっしゃると思いますので、年1回のカルシウム値測定採血、あるいはeGFRないしクレアチニンクリアランスの評価、画像診断による尿路結石のチェック、また骨に関しては骨密度検査を1~2年ごとにやっていただくといいかと思います。

槙田 最後に、現在、わが国初の原発性副甲状腺機能亢進症のガイドラインの策定が、日比先生を委員長として進んでいるとお聞きしました。これについてぜひお話をお願いします。

日比 今、日本内分泌外科学会では、これまで日本独自の副甲状腺機能亢進症のガイドラインがなかったことから、今現在、ガイドラインを作成しています。内分泌外科医の間でも、経験や知識によって治療方針が異なってきたり、あるいは内分泌内科医と内分泌外科医の間でも話の齟齬があったり、あるいはそういう専門医ではない方が例えば原発性副甲状腺機能亢進症を疑う患者さんを見つけたとき、その患者さんに今後どのような検査・治療が進んでいくのかを説明するのはなかなか難しいと思います。そういった問題を解決するために、ぜひこのガイドラインを何とか完成させて皆様にお届けしたいと思っています。

槙田 楽しみに待っています。ありがとうございました。

日常臨床にひそむ内分泌疾患と最近の話題(Ⅵ)

副甲状腺・骨代謝① 無症候性原発性副甲状腺機能亢進症

藤田医科大学内分泌外科教授

日比 八束 先生

(聞き手槙田 紀子先生)