山内 仮性クループでは非常に独特な音、よくイヌの鳴き声といわれますが、どのような音なのでしょうか。

長谷川 患者さんの承諾を得た実際の症状の音を流しますのでお聞きください。

山内 なかなか独特な、一度聞いたら忘れられないような音ですね。声帯の周辺がやられているのですね。

長谷川 はい。

山内 仮性クループと名がついていますが、真性というのはどういったものなのでしょうか。

長谷川 もともとクループという病気はジフテリアによって起こるものがほとんどだったのです。ジフテリアによるものをクループといっていたのですが、4種混合などいろいろなかたちで予防接種が進み、ジフテリアはほとんど国内で発生しなくなりました。ジフテリアで起こっていたクループと同じような症状が出る別な疾患群があるということで、仮性クループという名前になりました。

山内 仮性というのはジフテリアもどきといったニュアンスなのですね。

長谷川 そのとおりです。

山内 原因としてはどういったものが考えられているのでしょうか。

長谷川 もともと仮性クループやクループ症候群とは、同じような症状を呈するもの、急性の声門下喉頭炎で起こる、先ほど流したような犬吠様咳嗽と、それに続く「ヒュウッ」という吸気性喘鳴の繰り返しを突然起こしてくるようなたぐいのもので、一番多いのはウイルスによるものです。その中でも一番多いのはパラインフルエンザウイルス、続いてRSウイルス、インフルエンザウイルス等です。それ以外にも様々な原因があり、例えば喉頭異物やアレルギーで起こる場合、もともとの構造的な異常があるために同じような症状を呈する場合もあります。

山内 ありふれたウイルスでもかかるということで、軽症も含めると比較的ありふれた病態と考えてよいでしょうか。

長谷川 はい。軽いものも含めますと、好発年齢は6カ月~6歳ぐらいまでとされていますが、小学校に上がるまでに15%ぐらいのお子さんが経験するのではないかといわれています。

山内 乳児、幼児に特有の症状のようで、大人はあまりないようですが、何か理由があるのでしょうか。

長谷川 声門下腔の構造の問題がありまして、大人の場合は衣紋掛け、ハンガーのように声門下が横に広がってから気管につながっていますが、小さなお子さんの場合は衣紋掛けの部分がなくて、鉛筆の先のようにとがった状態で気管につながる場合が多く、ちょっとした炎症でも簡単に声門下腔が狭くなってしまうという構造的な問題があります。もう一つは、小さなお子さんは、先ほどお話ししたようなパラインフルエンザウイルスなどいろいろなものに対する免疫をまだ獲得していませんので、順番にかかる間にそういう症状を呈しやすくなるという違いがあります。

山内 基本的には気道が細い、狭いことからくる現象なのですね。

長谷川 はい、そのとおりです。

山内 いかにも重症化しそうな怖さがありますが、重症化リスクについて教えていただけますか。

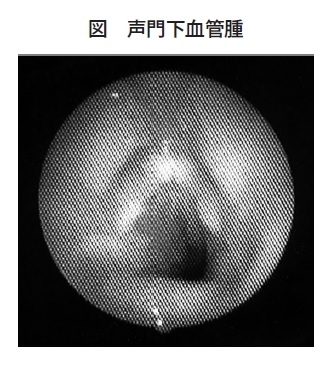

長谷川 これは治療にも関係してくるのですが、一般的なウイルスによるクループの場合は、通常0.2~0.3㏄に生理食塩水を1㏄足したアドレナリンを吸入していただくと、10~15分ぐらいですっきりしてくる場合が多いのですが、例えば喉頭異物のような、何かが引っかかって急に起こったり、声門下血管腫のような構造的な問題がある場合は、吸入の効果がない、もしくは極めて低くなるので、いたずらに反復して吸入だけを繰り返していると重篤な事態を招きかねないことになります。

山内 当然、呼吸困難がくると気管挿管にもなるのですね。

長谷川 そのとおりです。特に小さなお子さんの場合は構造的に非常に狭いですし、苦しいために本人がより頑張って息をしようとして泣いたりしますと、よけいに狭くなるので、場合によっては、ハイフローネーザルカニュラやNPPVの併用、どうしようもないと緊急で挿管が必要になります。

山内 呼吸困難がくるあたり、仮性クループと紛らわしい病気、誤嚥みたいなものも含めてこういったものが幾つかあると考えてよいでしょうか。

長谷川 はい。薬剤が効きにくいとか、何かおかしい。症状も犬吠様咳嗽と吸気性喘鳴の繰り返しではなく、例えば喉頭異物のような場合は、声がかれてしまう、出にくくなる嗄声という症状が主体で、犬吠様咳嗽にはなりにくいのです。ただ、急に起こるものなので、クループとして第一対応される場合が多いのですが、症状や薬剤に対する反応などをよく見てみると、ちょっと違うなという点に気づく場合が多いかと思います。

山内 ほかにも大きな病気が隠れていることがあるのですね。

長谷川 実際には先ほどの声門下血管腫や、ワクチンが普及してからあまり見なくなったのですが、急性の喉頭蓋炎といって、インフルエンザ菌b型で起こる喉頭蓋がお団子のように腫れ上がって、緊急で気道を確保しないと窒息を起こすような疾患があります。この場合も比較的軽い吸気性喘鳴から始まるので、似ていますが、薬剤の吸入がほとんど効かないとか、経過がどんどん悪くなるのが違うという点で鑑別がつくので、ある程度おかしいと思ったら、きちんと呼吸管理、気道確保ができる施設に早めに紹介するのが一つの方法かと思います。

山内 お話を伺いますと、仮性クループという病態もあるのだと思いますが、クループというのは先ほどの音を指しているようなものですから、病態からいくと、クループ症候群とでも言ったほうがいいような気がしますけれども、いかがですか。

長谷川 おっしゃるとおりで、実際に最近はウイルス性とかいろいろ含めて、クループ症候群という言い方をしている場合もよくあります。

山内 では、全般的なものも加味しながら、治療のお話をうかがいますが、一般的に最初はアドレナリンと考えてよいでしょうか。

長谷川 そのとおりです。先ほどのお話のように、0.2~0.3㏄のアドレナリンに1㏄程度の生理食塩水を混ぜたものを吸入していただくのですが、ウイルス性のクループの場合でしたら、10~15分ぐらいで症状の軽減が見られるので、効いているのが実感できると思います。ただ、吸入の場合はちょっと問題がありまして、持続効果が短くて、早いと30分、1時間ぐらいからまた症状が悪くなり出し、2時間たつと効果が切れてしまいます。その間により長期的に期待できるような治療を加えていく必要が出てきます。

山内 次のステップではどういった治療になるのでしょうか。

長谷川 次のステップとしては、デキサメタゾンというステロイドの内服を吸入と並行して行います。アドレナリンの吸入がある程度効いたという状況が得られた場合には、早い時期にデキサメタゾンの内服をしていただきます。具体的には体重1㎏当たり0.15㎎、10㎏のお子さんでしたら1.5㎎ぐらいを1回内服していただくと効くのですが、効果が出るまでに6時間ぐらいかかるので、それまでの間をどうやってつなぐかです。アドレナリンの吸入は先ほどお話ししたように長くても2時間で切れてしまいますので、その吸入を繰り返しながら、呼吸状態がより悪いようであれば、ハイフローネーザルカニュラやNPPVなどで呼吸の応援をしながら、何とか6時間、ステロイドが効いてくれるまでの時間稼ぎをすることになります。

山内 この救急医療の状況が外れるのには相当時間がかかるのでしょうか。

長谷川 基本的にはもともとウイルスの感染に伴って、炎症の部位が声門下の喉頭に起こったときに症状が起こりますので、薬剤の内服と吸入とを併用していけば、翌日にはほぼ軽快している場合がほとんどです。

山内 最後に反復して発作を起こす子どもの原因、対策についてはいかがでしょうか。

長谷川 いわゆる単純なウイルスによる仮性クループでしたら、今お話ししたようにアドレナリンの吸入やステロイドの内服で時間を稼げば、翌日には良くなりますが、風邪を引くたびに同じようにクループを繰り返し、吸入やステロイドを使っても、ちょっと良くなるけれども、完全にはすっきりしないという場合には、ほかの構造的な異常が隠れていることがあります。

一番よく目にするのが声門下の血管腫です。声門下の血管腫は生まれたときよりも、その後成長してきて、1歳ぐらいを過ぎてくると逆にまた小さくなってくれるのですが、怖いのは例えば生後6カ月で初発でクループになり、7カ月、8カ月にもなった場合、まだ声門下血管腫に気がついていないと、声門下血管腫そのもので窒息とか呼吸困難をきたす場合があります。早めに見つけて、喉頭ファイバー、内視鏡検査、造影のCTで声門下の血管腫が判明すると、プロプラノロールのシロップ剤の内服で血管腫を小さくして、風邪を引いてもクループ様症状が出ないような対策を取ることが可能です。

山内 どうもありがとうございました。

小児の仮性クループ

東京女子医科大学附属足立医療センター新生児科教授

長谷川 久弥 先生

(聞き手山内 俊一先生)

小児の仮性クループについて発作時の吸入は有用でしょうか。反復して発作を起こす児の発作予防と対策をご教示ください。

埼玉県開業医