齊藤 下垂体機能低下症の原因疾患にはどういったものがあるのでしょうか。

西山 一番多いのは腫瘍で、下垂体腺腫などの腫瘍が下垂体にできて、それによって機能低下症が起こるという場合が多いですが、それ以外にも炎症や出産に伴う大量出血によって下垂体障害が起こるシーハン症候群という病態や頭部の打撲、手術や放射線治療で起こる場合もあります。また、もともと遺伝子の問題があって、先天的に下垂体機能低下症をきたす方もいます。また最近のトピックスの一つですが、抗がん剤で使われる免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象として下垂体機能低下症、特にACTH分泌低下症という状態をきたすことがあります。

齊藤 炎症にはどういったものがあるのでしょうか。

西山 炎症による代表的な疾患としてはリンパ球性下垂体炎という、なぜか下垂体にリンパ球が浸潤して下垂体全体が腫れてくるという病態があります。もう一つ有名な病態として、IgG4下垂体炎や、IgG4関連疾患などがあって、唾液腺や膵臓に病変をきたしやすいのですが、下垂体に病変ができて、下垂体機能低下症の原因になることがあります。

齊藤 リンパ球性下垂体炎は自己免疫疾患と考えられるのですか。

西山 そうですね。自己免疫疾患と考えられています。ですから、治療としては、薬理量のステロイドホルモンを使うことが治療の基本となります。

齊藤 IgG4下垂体炎も、ステロイド治療になるのですか。

西山 はい。薬理量のステロイドホルモンで著効するという場合が多いと思います。

齊藤 分娩後のシーハン症候群は100年ぐらいの歴史があるようですが、今も時々あるのでしょうか。

西山 時々見られます。おそらく最近は周産期の管理が進歩していますので、大量出血する事例自体が少し減っているのではないのかなと思います。それに伴ってシーハン症候群の数も減ってきていると思います。

齊藤 免疫チェックポイント阻害薬を使われる患者さんは今かなり多くなっているのではないかと思いますが、これによるACTH分泌低下ということなのでしょうか。

西山 詳細な分子機序などは、まだよくわかっていないところもあります。免疫チェックポイント阻害薬は様々な全身の副作用、免疫関連有害事象が起こってきますが、下垂体にもなぜか障害が起こって、特にACTHの分泌が低下するという症例を時々見ることがあります。

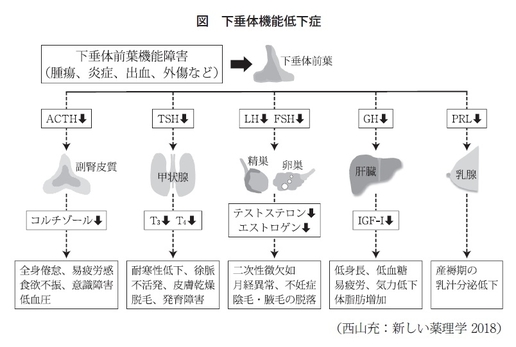

齊藤 下垂体からは様々なホルモンが出るということで、まずはACTH関連ですが、これはどんな訴えがあるのでしょうか。

西山 非常に様々な訴えがあります。代表的なものには、しんどい、食欲が低下する、体重が減る、消化器症状では吐き気が起こるなど、いろいろな症状が出るのですが、血圧が低下する、精神症状では無気力という症状が出る場合もあります。あとは熱が出る、低血糖が起こるなど、様々な症候が起こる場合があり、特異的な症候がないので診断が非常に難しい病態だと思います。

齊藤 一般内科あるいは消化器内科を受診して、この診断に結びつくような変化にはどういうものがありますか。

西山 症状だけではなかなか難しく、一般検査として時々見られる症候として電解質の異常、低ナトリウム血症が起こる場合があります。あと比較的多く見られるものとして白血球の分画の好酸球が増えるという変化もあると思います。消化管検査をしても異常がなくそのような一般検査の異常があれば、この疾患を疑ってもいいと思います。

齊藤 内分泌系の検査ではどういったホルモンを測りますか。

西山 原則は、ACTH分泌低下症を疑う場合はACTHとコルチゾールをセットで測ります。これらのホルモンは日内変動があり、朝は高くて、夜には下がってしまいます。可能であれば朝にACTHとコルチゾールを測定するという検査になります。

齊藤 負荷試験もありますか。

西山 負荷試験は内分泌の専門医に委託して行うべき検査かと思いますが、ACTH分泌を促進するCRHという薬を注射して、ACTHの反応を見るという検査が一般的です。

齊藤 治療は副腎皮質ステロイドの投与でしょうか。

西山 そうですね。ヒドロコルチゾンを朝晩2回に分けて内服するのが一般的です。

齊藤 抗がん剤を投与している患者さんでも、それと並行してこの治療をするのですね。

西山 はい。

齊藤 次にTSHに関してはいかがでしょうか。

西山 TSHが低下しますと、二次的に甲状腺機能低下症をきたしますので、よくある橋本病による甲状腺機能低下症と同じような、寒さに弱くなる、活動性が落ちる、皮膚が乾燥する、徐脈、脱毛などの症状が見られます。

齊藤 一般的な検査としては何で引っかかりますか。

西山 一般検査でよく起こる変化としては、総コレステロールやLDLコレステロールが高くなる。また、筋原性酵素のCPKが高くなるという変化が見られます。

齊藤 甲状腺機能低下症を疑うと、TSHとFree T4の測定になりますか。

西山 TSHとFree T4を必ずセットで測定します。橋本病の場合はT4が低くTSHが上がってしまいますが、下垂体機能低下症の場合は両者ともに下がりますので、簡単に鑑別はできます。

齊藤 負荷試験を行いますか。

西山 最終的に下垂体機能低下による甲状腺機能低下症と診断するためには、TRHを注射してTSHの反応が起こらないということで診断されます。

齊藤 治療はレボチロキシンでいいのでしょうか。

西山 そうですね。甲状腺ホルモン、T4製剤のレボチロキシンの内服になります。

齊藤 ゴナドトロピンに関してはいかがですか。

西山 ゴナドトロピンが低下しますと、二次的に性腺機能低下症をきたしますので、若年発症の場合は二次性徴そのものが起こらないという場合もありますし、女性の場合は月経異常、無月経がよく起こります。それから不妊症や、陰毛・腋毛の脱落などが見られます。

齊藤 この検査の測定としてはどうでしょうか。

西山 通常はLH、FSHと、男性であればテストステロン、女性であればエストロゲン、エストラジオールが測定されます。

齊藤 治療はどうしますか。

西山 男性の場合は月1回、デポ製剤で男性ホルモンを補充することが多いのですが、女性の場合は内服や貼付剤などで女性ホルモンを補充します。挙児希望がある場合はLH、FSHそのものを注射で週2~3回補充するという治療を行うことになります。

齊藤 成長ホルモンについてはどのような治療がありますか。

西山 重症の成人成長ホルモン分泌不全症と診断された場合は、成長ホルモン製剤を自分で注射するという治療が行われます。1日1回注射するのですが、最近、週1回製剤というのも使えるようになっています。

齊藤 下垂体機能低下症も日常臨床に隠れているわけですが、いろいろなきっかけで見つけて、専門医にお願いして治療していくということですね。

西山 そうですね。本症が疑われた場合には積極的にホルモン測定をしてみることが大切だと思います。

齊藤 どうもありがとうございました。

日常臨床にひそむ内分泌疾患と最近の話題(Ⅲ)

下垂体① 不定愁訴から見抜く下垂体機能低下症

高知大学保健管理センター教授

西山 充 先生

(聞き手齊藤 郁夫先生)