池田 まずアレルギー性鼻炎というのはどのぐらいのポピュレーションなのでしょうか。

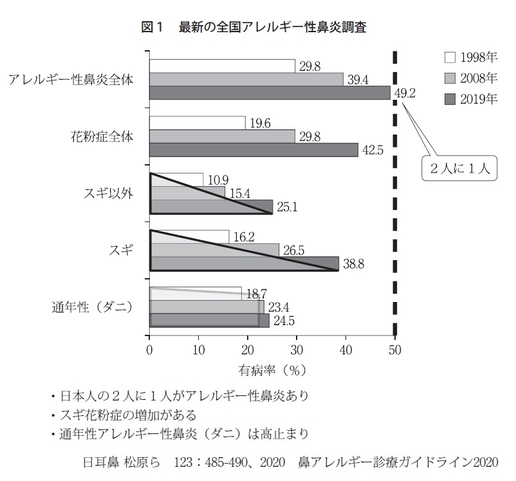

坂下 これまで20年間に3回にわたって全国調査がされていて、最新のものでは、何かしらのアレルギー性鼻炎を持っている方がほぼ2人に1人という時代に入っています。

池田 随分多いのですね。その中でも、いわゆる花粉症やダニアレルギーというものがありますが、こういったものは小さい頃から出てくるのでしょうか。

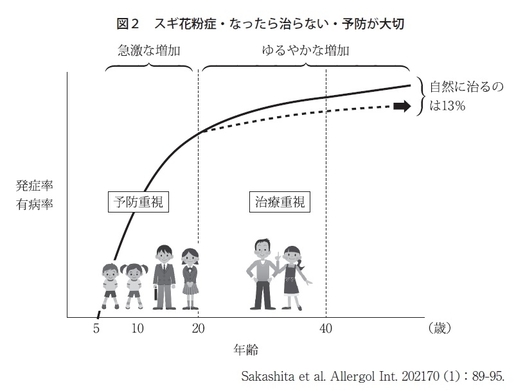

坂下 その全国調査で年代別に見てみますと、10~60歳は、ほぼその年代の半数の方がスギ花粉症になっています。何歳ぐらいから急増してくるかといいますと、5~9歳、だいたい小学校に入ったぐらいの人たちが増えていることがわかっています。

池田 ということは、その年代でうまく防げれば、成人になってアレルギーが続く人が減るという考えがあると思いますが、最近はコロナ禍でマスクをしている影響で、例えばスギ花粉のアレルギーが抑えられるなどの結果は出ているのでしょうか。

坂下 おっしゃるように、今はコロナ禍ということで、若い方から年配の方まで、特に日本人は外出するときにはマスクをしているという特別な時期に当たります。その特別な時期をとらえて、福井県の小学生全員、約4万人を対象に、コロナ禍でマスクをして登下校していた年には新たに発症する人が減っているのではないかと考え、調査をしました。すると、それまでは毎年平均3%ほどの人が花粉症を発症していたのですが、ほぼ100%の人がマスクをしていた2021年には1.4%ほどと、半分以下に減っていたという調査結果が出ています。

池田 小学生時代に少なくとも花粉が飛ぶ時期はきちんとマスクをしておいたほうが、花粉アレルギーになる人を減らせるということですね。

坂下 そのように考えています。この期間だけしっかりマスクしましょうということが明確に伝わって、実際にみんなが毎年やってくれれば、発症予防につながるのではないかと考えています。

池田 大人で2人に1人、鼻アレルギーがあるというのはたいへんな状態ですので、医療費を考えても、これはやるべきことだと思いますね。

坂下 これだけ多くの患者さんがいるので、多い、多いとだけ言っているのではなく、専門家としてできるだけ減らす努力をしたいと考えています。

池田 そこで、平成25年に厚生労働省より抗ヒスタミン剤の添付文書の使用上の注意に、「自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品を処方する、または調剤する際は、医師または薬剤師から患者に対する注意喚起、説明を徹底させること」という通知が出ているので、これに関する質問だと思うのですが、実際、抗ヒスタミン剤をのむことに関して、職業ドライバーたちはどのように考えているのか、あるいはどのような情報を持っているのでしょうか。

坂下 一般の方というよりは、仕事で車に乗る集団がどの程度薬の危険性について知識を持っているかを調査しました。薬物による眠気の危険性に対して意識の高い人たちを選んだつもりです。しかし、実はトラックやタクシーの運転手でも半分の人は、そういった薬で眠くなることの危険性を知らないという結果でした。

池田 それこそ、医師または薬剤師が指摘しない限りは、そういったことを想定していない人が半分いるということですね。

坂下 はい。ですから、私たちが処方する際に一言、「眠気があるかもしれませんよ」と添えることはたいへん重要だと考えています。

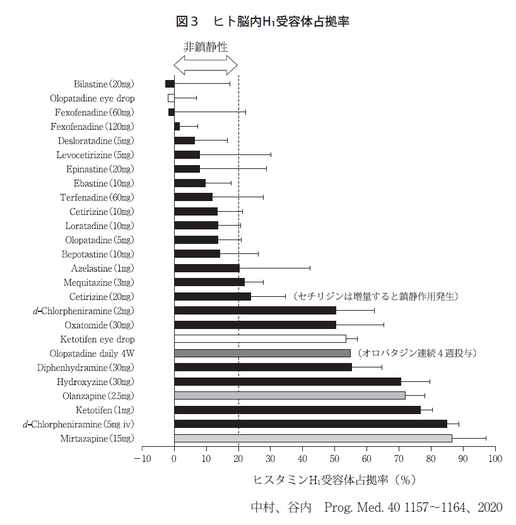

池田 質問にもありますが、どのような抗ヒスタミン薬がいわゆる眠気がないとされているのでしょうか。

坂下 自動車運転の際の注意記載がない薬剤というのは、実は現在、デスロラタジン、ビラスチン、フェキソフェナジン、ロラタジンと4つのみになっています。効果が高いほうが私たち医師としてはより処方しやすいので、実臨床から言いますと、私はデスロラタジンやビラスチンを第一選択薬にしてお渡ししています。それであっても、「眠気があるかもしれませんよ」と一言添えて処方しています。

池田 フェキソフェナジンやロラタジンは、どんなパターンのときに処方されるのでしょうか。

坂下 高齢者にとって、あまり副作用のないものということであれば、フェキソフェナジンはいいと思いますし、あと妊婦、授乳婦の方に処方するにあたってはロラタジンがよいと考えています。

池田 催奇形性等も考えるとロラタジンということですね。あと、フェキソフェナジンは1日2回になりますが、やはり1日1回のロラタジンなどが好まれるのでしょうか。

坂下 1日1回が便利だという方もいますし、1日2回の薬でも、調子がよければ1日1回に減らせるということもあって、そちらのほうがいいという方もいます。そういった使用法について具体的なことをお話しして選んでもらう場合もあります。

池田 一般的に抗ヒスタミン薬だけだとなかなか症状が抑えられない方も多いと思います。ガイドライン上では第2世代だけではなくて、第1世代を使ったり、抗ロイコトリエン薬を使ったりなどもあると思いますが、その辺はどうなっているのでしょうか。

坂下 ガイドラインではまず患者さんのタイプを症状で3つに分けましょうと書いてあります。くしゃみ・鼻水型というのはヒスタミンの作用が強い方になるので、その人たちには第2世代の抗ヒスタミン薬を処方する。鼻づまりが主な方については、ロイコトリエンやプロスタグランジンD2、トロンボキサンA2、PAF、こういったものが原因になるので、それらに対する薬を処方するように記載があります。充全型といいますが、くしゃみ・鼻水・鼻づまり、すべてある方にはまずは第2世代の抗ヒスタミン薬を出してはどうかという提案がなされていて、それで効かない人には違う種類のものを重ねていく、もしくは点鼻ステロイドを使用する。最重症の方には内服のステロイド薬をごく短期間使用することが記載されています。

池田 最近、抗IgE抗体というのが適用になったとうかがったのですが、これはどのように使われるのでしょうか。

坂下 これは重症のスギ花粉症患者に限られます。2020年から処方が可能になっているのですが、スギ花粉症は短期間に大量の抗原が飛びますので、非常に重症で困っている患者さんにとってはよく効いて、いい薬だと思います。

池田 これはシーズンだけ使うという感じでしょうか。

坂下 そうですね。

池田 最近注目されている舌下免疫療法というものがありますが、これはいったいどのようなものなのでしょうか。

坂下 詳しく言いますと、抗原特異的免疫療法といいまして、やり方としては、タブレットのような薬を舌の下に置いてなめる、そういった感じで毎日服用する治療法が舌下免疫療法です。アレルギーの体質を改善する唯一の方法とされています。これには注射法もあり、効くのですが、毎回、痛かったり、注射をするのに通院したり、アナフィラキシーが起きる可能性が少し高いということで、それらが改善された治療法が、スギとダニに対する舌下免疫療法となっています。スギやダニの原因物質をタブレットの錠剤にした、非常に簡便な服用法で、そして効果が得られるといった治療法です。

池田 対象年齢は何歳ぐらいからでしょうか。

坂下 適用は5歳の小児から可能となっています。

池田 効果が出るのはいつ頃で、その効果判定はどのようにされるのでしょうか。

坂下 だいたいスギもダニも、3~4カ月の服用で効果が出始めるといわれています。効果判定は、だいたいの方は1年はしっかり見たうえで判定しましょうということなのですが、スギ花粉症でしたら、スギシーズンが来ればたちどころに効果がわかります。

池田 やはり抗ヒスタミン薬に頼るだけではなくて、いろいろな治療法を適用して患者さんの眠気を防ぐことが求められているのでしょうか。

坂下 患者さんは確実に症状を抑えて、しかも車の運転など、安全に問題のないものといった薬を処方してもらうことを求めていると思いますので、それに応えるだけの知識を持って処方する必要があるなと感じています。

池田 どうもありがとうございました。

抗アレルギー薬と運転

福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科講師

坂下 雅文 先生

(聞き手池田 志斈先生)

運転禁止の注意事項のない抗アレルギー薬のなかで、客観的にみて強力なものをご教示ください。

岡山県開業医