池脇 お酒をたしなみたいという透析の患者さんは多いと思います。先生は透析の患者さんがお酒を飲みたいと希望したときに、どのように指導されているのでしょうか。

松尾 実は「お酒を飲んでいいですか」というのはよく聞かれるのです。私は「飲んでもかまいません」とお答えしています。というのは、量や種類に気をつけながら、少量たしなんで楽しんでいただくのは、透析ライフにおいても必要だと思うからです。

池脇 確かに、「あなたは透析しているんだから、お酒なんかだめでしょう」と言われてしまうと、ちょっとかわいそうですね。

松尾 そうなのです。ほんのちょっとのお酒でも、みんなと一緒に乾杯できたりすることが日々のちょっとした楽しみになるかもしれませんので。

池脇 無制限にオーケーというわけではないけれども、「お酒はだめよ」というわけでもないという、透析の患者さんにとってはうれしいコメントをいただきました。では、お酒の種類や量をいかに適正に要領よく選ぶかについては、具体的にどのようにされているのでしょう。

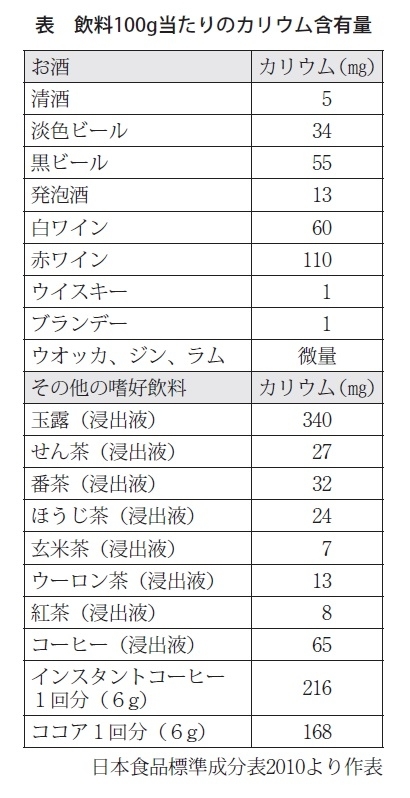

松尾 一般の方々にも「適量とはどのくらいですか」とよく質問されると思います。今は一般的に適量は純アルコールにして1日20gといわれています。そうすると、例えばビールでしたら500mL弱かなと思いますが、ただ、透析の患者さんにおいては、純アルコールの量だけではなくて、水分量、特にカリウム、この2つが少しネックになってきます。

例えば透析の患者さんで無尿のお小水が出ない方ですと、1日の摂取水分量はだいたい500~700mLを勧めています。そこにビールを500mL飲んでしまったら、それで1日分の水分量になってしまいます。ですので、日頃から量に関しては、アルコール度数がちょっと高めの、例えばウイスキーや日本酒といったものを少量いただくのはいかがですかとお勧めしています。

池脇 医師としては「あまり濃いのは飲まないで」というのが一般的だけれども、透析患者さんはおしっこが出ない分、むしろ濃いめのほうがいいということですね。

松尾 そうですね。同じウイスキーの量でも水割りなどにしてしまうと、水分量としてダイレクトに体にたまってしまうので、一般の方々とはちょっと違った指導になります。

池脇 ご本人の嗜好にもよるのですが、ビールよりも日本酒、ウイスキー、焼酎のほうがアルコール度数が高いので、水分という視点から考えると患者さんの負担は少なめということですね。

松尾 そうですね。

池脇 もう一つ、カリウムがネックとおっしゃいましたが、お酒によって含量が違うのでしょうか。

松尾 全然違います。実はカリウムは生の果物や生の野菜、穀物、赤ワインにけっこう入っています。特に赤ワインは、皆さんご存じのとおり、皮とかも全部含めて圧搾して作られるお酒なのでかなりカリウムが高くなっています。ワインを少々たしなみたいという方がけっこういらっしゃるのですが赤も白もワインは比較的高いので、どうしてものときは白をお勧めしています。白ワインは皮を除いた果肉で作られると思うので、赤ワインよりもカリウム含量が少し低くなります。

池脇 アルコール度数での優先順位はやや低くなっても、ビールはけっこう飲みたい人が多いお酒ですが、ビールのカリウム含量はどうなのでしょう。

松尾 若干ありますが、ワインほどではないです。なので、例えば乾杯がビールという場合がけっこう多いと思うので、ビール100mLぐらいで乾杯してから別のお酒に切りかえたらどうでしょうというようなかたちでお勧めしています。100mLぐらいですと、カリウムは40~50㎎ぐらいで、そんなにないかと思います。

池脇 確かにそうですよね。職場などで、どうしても最初の乾杯がビールというときには、ちょっと少なめで飲む分にはオーケーということですね。ただ、基本的には度数が高いウイスキー、日本酒、焼酎はカリウムが低いお酒なのでしょうか。

松尾 そうなります。私はよく「日本酒などはどうですか」とお伝えします。日本酒はカリウムが多くなくて、アルコール度数はそこそこで、ちょっと飲むだけでもけっこう楽しめますから、お勧めしています。

池脇 お酒を飲むときは、お酒だけではなくて、何かつまみながらということもあると思いますが、そのつまみに関して何か指導はされるのですか。

松尾 実はお酒自体よりもつまみのほうがちょっと問題かと思っています。どうしてもお酒を飲むと何かつまみたくなりますよね。特に塩辛いものをつまみたくなるのです。例えば乾きものやイカの燻製などはものすごく塩分が高いですし、しかもリンも高いのです。ですので、一般的にお酒をたしなむときはそういった、いわゆるザ・おつまみというようなものは召し上がらないようにとお勧めしています。

池脇 お酒だけで、あまりほかのものは口に入れないようにと。そのほうが安心なのですね。

松尾 食事のお供ぐらいに考えていただいたらいいかと思います。

池脇 お酒に関して「いいよ」というお許しがあるのは患者さんにとってはありがたいことですが、基本的にはアルコール度数高めで、カリウム低め。できるだけお酒のつまみは控えるというスタンスですね。

松尾 つまみは塩分もカリウムもリンもけっこう高いものが多く、お勧めできなくて残念です。

池脇 1日何杯かコーヒーを飲んだり、食事以外の飲み物についてはどう指導されているのでしょう。

松尾 そういった飲み物もすべて1日の水分量に換算していただくことになっているので、先ほどお話ししたように500~700mLの間で、コーヒーなどの食後の楽しみも考えていかなければいけないことと、穀物類をじかにひいて作るようなコーヒーなどはやはりカリウムが高くなるので、本当に「1日1杯ね」とか、「じっくり楽しんでね」とお話ししています。

池脇 さすがにこれは普通の方と同じというわけにはいかないですね。

松尾 そうですね。

池脇 最後に食事ですが、蛋白、塩分、カリウム、リンなど、注意点はいろいろありますが、先生方がされている指導のポイントを教えてください。

松尾 本当によくいわれていることですが、透析技術の向上によって10年、20年、30年、かなり長いこと透析をしながら頑張っていただいています。そのため、透析の患者さんたちはとても高齢化しています。なので、一律に、蛋白摂ってはだめ、カリウム摂ってはだめ、リン摂ってはだめとやっていると、食べるものがないとおっしゃって、それで栄養が悪くなって、サルコペニア、フレイルにつながり昨今とても問題になってきています。そちらに関しては、一律の制限をかけないことが今は主流になっています。なので、個別指導というかたちになっていくのでしょうか。今後は特にそれが大事になってくるかと思います。

池脇 確かに蛋白制限といってしまうと、食べるものがなかなかなくなってしまうということですが、フレイルを起こさないようにするとなると、ある一定の量は食べてもいいという認識なのでしょうか。

松尾 そうですね。肉や魚は高齢の方はそんなに摂らないので、「ご家族と一緒に召し上がってね」といっても、制限範囲内に入ってくる方がけっこう多いので、最近はそのような指導をすることがあります。

池脇 食事が先生方の指導に近いかたちでうまくいっているかどうかというのは、食事の内容あるいは採血の結果や体重、筋肉の量など、どのようにして判断するのでしょうか。

松尾 医療施設によって違うと思いますが、「だいたいこのぐらい摂っていますよ」というのを定期的に栄養士さんに聞き取りで把握していただいたり、蛋白質を摂っていると採血で当然のように窒素とかが上がってくるはずなのに、それがあまりにも低い場合、「あ、摂ってないな」ということが察せられますので、そういったものを複合的に考えます。あとは時折、例えば腕の周りの筋肉量をセンチメートルで測ったりして評価できたら一番いいと思います。

池脇 いわゆる食事療法の基準というのはあるけれども、採血の結果や見た感じなども含めて先生方は個別に対応されているということですね。

松尾 そうですね。最近はそのようになってきていると思います。

池脇 どうもありがとうございました。

透析患者の飲酒と食事

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科講師

松尾 七重 先生

(聞き手池脇 克則先生)

透析患者への飲酒量と食事についてご教示ください。

北海道開業医