池脇 深部静脈血栓症(DVT)で治療後、壁在血栓が残っている場合に治療を継続すべきなのか、あるいはやめてもいいのかという質問をいただきました。

この質問にお答えいただく前に、DVTを含んだ静脈血栓塞栓症、VTEといわれているものに関しての、これまでの変遷から教えてください。

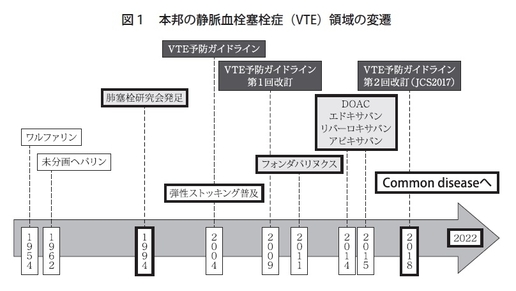

清水 VTEですが、基本となる治療法は抗凝固療法です。ワルファリン、未分画ヘパリンという治療法が長い間ずっと主力で、DOACと呼ばれている新規の直接経口抗凝固薬、例えていうならば、エドキサバン、リバーロキサバン、アピキサバンが保険適用となっていますが、こういった薬が登場してきたのが2014年、2015年の頃です。そして、そのあたりから薬物治療のレジメンが統一され、一般的な治療となってきました(図1)。

池脇 そのあたりからDOACが登場して、DVTの治療にもよく使われているのですが、その前の時代は、まずヘパリンで治療して、その後にワルファリンというのが従来の治療だったのでしょうか。

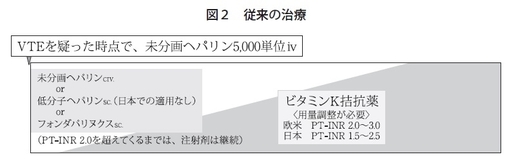

清水 わが国では低分子ヘパリンが保険適用になっていないので、最近までずっと未分画ヘパリンの持続点滴が初期の治療でした。2011年から完全化学合成のフォンダパリヌクスが保険適用になって、初期の注射剤としては2つ選択肢がありました。その後にワルファリン(ビタミンK拮抗薬)をかぶせていくわけですが、薬の効果が治療域に入ったら注射はおしまいにするのが従来の治療法です(図2)。

池脇 DOACが登場して、治療はどのように変わってきつつあるのでしょうか。

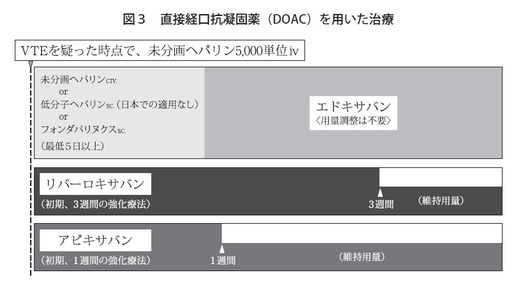

清水 まず専門医が薬の調節をしなくてよくなりました。決められた方法に従って薬を投与することで、従来の専門医が頑張ってやってきた治療と同等の効果が得られ、かつ出血のリスクが少ないというエビデンスが出ています(図3)。

池脇 ケース・バイ・ケースかもしれませんが、大まかに言って、最初はヘパリンで始めてDOACにつなぐ、あるいは最初からDOACという流れなのでしょうか。

清水 重症な場合や急性期の血栓が疑わしい場合には、ヘパリンの静脈注射が推奨されています。ヘパリンは半減期も約1時間と短いですから、過剰診断(over diagnosis)も一応許容される。それよりも患者さんに速やかに治療域の抗凝固療法を提供することのほうが大事であると考えられています。

池脇 先生の施設では専門外来もお持ちで、そんなに緊急ではないDVTばかりではなく、緊急を要するような患者さんも時々受けられると思いますが、そういった患者さんの来院してから治療への流れは、イメージとしてどういう感じなのでしょうか。

清水 肺血栓塞栓症の場合には呼吸困難を症 主訴に救急でくることが多いのですが、足が腫れてDVTの鑑別のために紹介いただいた場合には、少し時間的なゆとりがあります。流れとしては、まずDVTを念頭に鑑別診断を開始して、ある一定規模の病院であれば、心電図やレントゲンや超音波や血液検査などがすぐできるかと思います。当院もこういった検査はすぐにできますし、その過程で状況がわかってきたら、次の段階としてはできれば造影剤を使用したCT検査で全身の評価を行います。最初に血液検査をしていますので、だいたい1時間もあれば結果が出て、造影剤を用いたCT検査が安全にできるかどうかの判断をします。

CTがすぐできる場合、予約の患者さんの合間を縫ってやるために少し待ち時間が生じる場合があります。そのときに肺に血栓症があるような場合もありますので、疑わしいときにはヘパリンの5,000単位IVというものがガイドライン上も推奨されています。CT図3 直接経口抗凝固薬(DOAC)を用いた治療がすぐできればいいのですが、状況によっては1~2時間くらいベッドで待っていただくようなこともあるので、そういった待ち時間を無駄にしないようにするのが大事です。

そして、CTの結果、肺血栓塞栓症の有無、またその重症度の鑑別を行って、もし症状が強ければ入院で治療を行います。当院ではVTEのクリニカルパスを作っていて、外来の医師がエドキサバンやリバーロキサバンやアピキサバンといったDOACをどういったレジメンでいくかを決めると、薬、検査、入院指示書などが自動的に出てくるようなシステムとなっています。

池脇 DVTは入院治療と外来治療ではあまり治療成績に差がないという論文を見たことがあるのですが、やはり入院して治療したほうがいいDVTというのはあるのでしょうか。

清水 足の症状が重篤な場合や血栓が可動しているような場合などは入院して様子を見ていたほうがいいケースもあります。また、海外では徐々に外来治療がメインになってきていますし、日本もDOACの登場によって薬の調節などが不要になってきているので、外来診療でいくケースも増えてきています。

池脇 質問とも関係してくるのですが、一般的にDVTは3カ月ぐらいは治療したほうがいいとされています。どのぐらいの期間で治療して、その時点でのいわゆる残存する血栓の有無や、それによって治療を続けるのか、やめるのか、なかなか難しい問題のような気がしますが、どう考えたらいいのでしょう。

清水 ヨーロッパのガイドラインがこの領域の基礎になりますが、可能であればすべての患者さんに3カ月の抗凝固療法が推奨されています。これがクラス1レベルAになります。血栓の原因が一時的なものの場合、例えば骨折とか入院とかカテーテルとか、そういうものである場合には、その原因が取り除かれればもうリスクはありませんので、そこで終了します。血栓の量が多い場合、重症の場合には6カ月~1年ぐらい続けることもあります。抗凝固療法は続ければ続けるほど再発は減りますが、出血のリスク等もあるので、基本的には一度治療薬を切って様子を見るということになると思います。

池脇 まさに今回の質問なのですが、治療薬を切るというときに、例えばフォローアップの血管エコーで、少し壁在血栓が残っているかどうかというのは、中止するかどうかの一つの決め手になるのでしょうか。あるいは、全く関係ないのでしょうか。

清水 確認するにこしたことはありませんが、残っていたからずっと続けなければいけないということではなくて、重症な場合にはたいがい壁在血栓は残ります。それもあまり気にせずに、いったん終わりにする。もしそこで再発してしまうようであれば、できるだけ長いこと継続して使用したほうがいいということになります。

池脇 残っているかどうかというのはあまり治療方針に要因としては関係なく、期間をきっちりやったうえで、薬はなしで様子を見るという流れですね。

清水 はい。

池脇 新型コロナで血栓が話題になっています。そのあたりのことも教えていただきたいのですが、どうなのでしょうか。

清水 新型コロナは病態のメインとしてはサイトカインストームといいまして、体の中で炎症が嵐のように起き、過凝固、過線溶の状態になってしまうことがまれにあります。それに対してヘパリンを使うかどうか。治療のヘパリンか、予防的な量のヘパリンかというものに対して、The New England Journal of Medicineに海外でのランダマイズドスタディが載っているのですが、治療用量のヘパリンと予防量で死亡や補助循環のイベントに差がないという結果が出ています。

わが国では関連学会から推奨のレジメンが出ていますが、基本的には呼吸困難あたりまでは抗凝固療法は不要。酸素投与が必要となった中等症2ぐらいの段階からは予防的な抗凝固療法、通常は未分画ヘパリンの使用を推奨するという流れになっています。

池脇 治療するにしても、積極的なヘパリンの使い方にそれだけのメリットはなさそうだということですね。

清水 特に海外と比べて、わが国の血栓症の発症頻度が非常に少ないこともだんだんわかってきました。予防的な対応でいいのではないかというのが現在の考え方です。

池脇 こうした治療薬とは別に、弾性ストッキングなど、そういったものはほぼルーチンにやったほうがいいのでしょうか。

清水 入院されるようなケースの場合、弾性ストッキングはルーチンにはいていたほうがいいと思います。また、隔離等もあってなかなか難しいかと思うのですが、移床や下肢の運動もできる範囲で促してあげる。また、水分の摂取もきちんと促すことが大事かと思います。

池脇 DVTの治療に関しては、なかなか中止に踏み切れない医師もいるのではないかと思いますので、先生のお話は、たいへん参考になりました。ありがとうございました。

深部静脈血栓症(DVT)の治療

東邦大学医療センター佐倉病院循環器内科准教授

清水 一寛 先生

(聞き手池脇 克則先生)

深部静脈血栓症(DVT)で治療後、陳旧性DVTが残存した場合の治療継続の可否についてご教示ください。

埼玉県勤務医