槙田 杉谷先生、まず、甲状腺がんについて教えていただいてもよいですか。

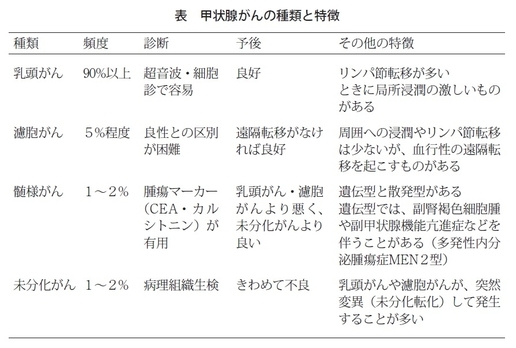

杉谷 甲状腺にできるがんには種類があるというところがまず最初のポイントになると思います。そうはいっても、9割方は乳頭がんという種類で、甲状腺がんイコール乳頭がんみたいなところはありますが、中にはすごく診断が難しい濾胞がんや、遺伝する場合がある髄様がんなどがあります。甲状腺がんはわりと予後がいい、つまり、非常に治りのよい、あまり怖くないがんが大半なのですが、未分化がんといって、あらゆるがんの中で一番たちが悪いぐらいのものもごくまれにですができることがあります。なので、その種類をしっかり見極める必要があるのですが、そうはいっても、日本の場合は9割以上が比較的経過のいい乳頭がんということになります。

槙田 経過のいい乳頭がんというと、患者さんの自覚症状がない状態で見つかってくることが多いのでしょうか。

杉谷 そうですね。最近は健康診断で触診をされたり、いろいろな理由で首の超音波検査、エコーの検査を受けたりして、たまたま甲状腺にしこりが見つかって、調べてみたら乳頭がんというケースが多いです。自覚症状で見つかるとすると、のど元のしこりや、首のわきのほうのリンパ節が腫れるといったことがあります。進行した状態であると声がかすれたり、血痰が出るなど呼吸器系の症状や、食事がのどを通らなくなったりする嚥下の症状などで見つかるケースもありますが、それらはごくまれです。

槙田 そういった検査をしなければ、その患者さんは一生涯、診断されないままということもあるのですか。

杉谷 はい。そのあたりが今、甲状腺の乳頭がんの診断において話題になっている部分です。

槙田 先生がご専門にされている微小乳頭がんというタイプの乳頭がんは、手術をしなくてもいいようですが、これはいったいどういったことなのでしょうか。

杉谷 微小乳頭がんの微小とはごく小さいということで、1㎝以下であることが定義上決まっているのですが、今申し上げたように、乳頭がん全般の治療経過がとてもいいので、その中でも1㎝以下の小ささであれば治療成績はとてもいいのです。

ただ、甲状腺の腫瘍が1㎝以下であればすべていいわけではなくて、1㎝以下でもリンパ節転移が明らかにあるとか、甲状腺の中にできた腫瘍やリンパ節へ転移したところで、周辺の声を出す神経をはじめとして、空気の通り道である気管や、食事の通り道である食道などを破壊するように育っているようなものは、いくら小さくてもきちんと治療しないとまずいことになります。

そのような転移や浸潤が全くなくて、本当に無自覚で見つかったような1㎝以下の乳頭がんは極めて予後がいいので、手術をしないで経過を見るという選択肢が最近ではかなり一般的に認められるようになってきました。

40~50年前に、世界各地でいろいろな理由で亡くなった人の甲状腺を細かく解剖して調べるという研究が行われた結果、甲状腺がんが原因で亡くなった人以外でも、少なくとも10人に1人は、地域や年齢を問わず、小さな乳頭がんが存在しているということが知られるようになりました。

小さいというのは1㎜ぐらいのものまで含めるので、なかなか1㎜のものは実際には見つからないのですけれども、超音波検査を一生懸命やると、5㎜程度であれば乳頭がんという診断は容易につきます。そういったものが驚くような頻度で実際は存在している。ただ、存在はしているけれども、その人はそのことを一生知らずに経過して天寿を全うされたり、ほかの理由で亡くなったりしていることから、小さな乳頭がんを一生懸命見つけることには、健康上の問題を解決するというメリットはあまりないだろうと考えられるようになってきたのです。日本の先輩方は、超音波検査で小さな乳頭がんを見つけてもしょうがないのではないかということに早くから気がついておられたわけです。

しかし、最近はいろいろな理由で超音波検査やその他のいろいろな検査を行うことで、従来だと解剖しなければ見つからなかったようなごく小さな微小乳頭がん、もちろん転移や浸潤がなくて、あまり体に害をなしそうもないものがどんどん見つかるという時代になってきました。そういうものをがんだからといってどんどん治療すると、無駄に「がんだ」という烙印を押されたような患者さんが増えてしまう。本当は知らぬが仏だったことに対して、いろいろたいへんなことになります。それで、手術をしないで経過を見ていくというやり方が日本の2つの施設(神戸の隈病院、東京のがん研有明病院)で1990年代から試されるようになったという歴史があります。

槙田 それがエビデンスとして今は確立しているのですね。

杉谷 そうですね。1990年代から今までに約3,000例のデータが蓄積された結果、10%弱、腫瘍が大きくなって、1~3%程度ですが、1㎝を明らかに超えてきたり、リンパ節への転移が明らかになったりという状況になって、これはきちんと手術しないといけないという結果になった人がいます。しかし、逆に言うと90%ほどの人はそういう状況にならないままずっと経過が見られていることから、最初から手術しなくても、経過をきちんと見れば大丈夫だろうということは確立してきました。

少し大きくなったり、リンパ節転移が出てきてから手術した人の治療成績もとても良く、誰一人、甲状腺がんで亡くなったりする人はいないので、ある程度育った場合にはそこで手術をすれば十分間に合うというところがエビデンスとして確立されたと考えられます。

槙田 わが国から発したエビデンスだと思うのですが、active surveillanceというのは世界中で今どんな立ち位置なのでしょうか。

杉谷 2010年に日本のガイドラインが世界で初めてactive surveillance、微小乳頭がんで転移も浸潤もないような、超低リスクの乳頭がんに対しては経過を見るという選択肢があることを示しました。その5年後の2015年にアメリカのガイドラインもそういうやり方を容認するというかたちになりました。それ以降、アメリカ、韓国、その他の国々でも同じやり方が検証されて、日本で1990年代から始めたのとほとんど同じような結果が出てきて、そういうやり方は患者さんに無駄な手術や過剰な治療をしないで済むということから方針として認められるようになってきています。

槙田 実際にどのくらいの患者さんがactive surveillanceを選ばれますか。

杉谷 我々が1995年にがん研有明病院、当時の癌研究会附属病院で始めたときは、がんであれば手術、それ以外の選択肢はないという状況でしたので、がんなのに手術しないということは、医師にとってはかなり抵抗感がありました。こうして苦労して始まったのですが、そういうガイドラインのことや、日本だけではなく、世界中で認められる治療方針、管理方針を、となってきたところで、2018年に日本で内分泌外科や甲状腺外科を専門にしている施設にアンケート調査を行いました。経過観察の対象になるような、転移や浸潤のない1㎝以下の微小乳頭がんに対してどういう治療を選択しましたかという質問に対しては、54%の患者さんが経過観察を選択されて、46%の方はすぐに手術をされていたという結果でした。

槙田 内科医としてもなるべく様子を見る方向で患者さんに一応お話ししているのですが、外科医を受診しないで内科で、という方も多くなってきています。

Active surveillanceの現状、あるいは今後の課題を教えてください。

杉谷 こういう病状の方がいらっしゃったときに、医師の立場として経過観察という方法があることを示さないのは、まずいという時代になってきています。最終的にはシェアード・ディシジョン・メイキングということで、患者さんがきちんとよく状況を説明されて理解したうえで治療方針を決めていくのが理想だと思います。その結果として手術をするのであれば、なるべく合併症の少ない、きちんとした手術をしていただければいいと思います。そうはいっても、エキスパートの医師が手術をしたとしても、一定の確率で手術の合併症、例えば声帯を動かす反回神経の麻痺は、ほんの数%ですが、起こる可能性はあるし、甲状腺を半分残したとしても、甲状腺の機能が低下して甲状腺のホルモンの薬をのまなければいけなくなってしまうというケースもあります。純粋に体への負担ということを考えると、経過観察で済めば、体には優しい治療法であると思います。

もちろん、選択肢の中にはすぐに手術をすることも入ってくるし、最近では体の傷が目立たない内視鏡手術であったり、日本では普及がちょっと遅れていますが、ラジオ波やマイクロウェーブなどのインターベンションで治療する方法も海外ではかなり行われてきているので、これらも選択肢に上がってくるかと思います。

あとは、最初の時点で本当に手術をしなくても進行しない甲状腺がんなのか、それとも放っておくと少しは大きくなるような乳頭がんなのかを区別できる分子マーカーのようなものが見つかってくると、もっといいと思います。

槙田 外科医としてやはり執刀したいと思うのですけれども、Active surveillanceということに対して、外科医としてどういったお気持ちでおられますか。

杉谷 超低リスクの乳頭がんを手術しなかったからといって、手術がなくなってしまうことはないですね。本当に必要な手術をきちんとできることが重要だと思いますし、むしろきちんとリスクに応じた治療方針を確立してやっていると、そういう施設には患者さんが集まってくるので、外科医としてはそれによって困ることはないように思います。その辺は過渡期だと思いますし、よりよい医療を患者さんに提供できるのは間違いないので、外科医としてもそのあたりは理解したうえで対応するのがいいと思います。

槙田 どうもありがとうございました。

日常臨床にひそむ内分泌疾患と最近の話題(Ⅱ)

甲状腺⑤ 甲状腺微小乳頭がんとactive surveillance

日本医科大学内分泌外科教授

杉谷 巌 先生

(聞き手槙田 紀子先生)