池脇 これはどのようなめまいと考えたらいいでしょうか。

堤 夜中に起き上がったときで、短時間で症状が治まるとなると、良性発作性頭位めまい症(BPPV)が一番考えやすいかと思います。あとは、起き上がって、浮遊感があるのならば、一部起立性の調節障害のようなものも鑑別には入ってくるかと思います。そのぐらいが候補かと思います。

池脇 我々はめまいが、ぐるぐる回るのか、ふわふわするのかで、末梢性か中枢性、どちらだろうかと考えますが、実際は両方が混ざっているようなめまいが多いのですか。

堤 結局、内耳障害で、半規管の障害が回転性めまいになって、耳石という重力を感じるところも一緒にあるので、そこの障害は浮動性や平衡障害になります。ですから、両方が併存するのが通常です。ただ、ぐるぐる回っているほうが派手に見えるので、回転性といわれるだけの話で、両方同時に起こっています。

池脇 めまいで、耳鼻科に受診される患者さんのうち良性発作性頭位めまい症はどのくらいの割合なのでしょうか。

堤 大学病院と市中病院で差があるのですが、従来は半分以上といわれていました。ただ、診断がつかなくて、大きな所見もなく、何となくふらつくという病態が何カ月も何年も続く方は、本来ものすごく多くいらっしゃったのです。それは今まで診断がつけられずに放置されていた状態で、そういう方にちゃんと診断名をつけて治療に結びつけようと、国際学会でPPPDという新しい病名を作りました。その1年後ぐらいに日本めまい平衡医学会で和訳したものをオープンにして、ネットでもだいぶ広がり、そういう患者さんが爆発的に増えています。その分、BPPVの割合が減ってきているのです。

池脇 PPPDというのは日本語では何という病名なのでしょうか。

堤 持続性知覚性姿勢誘発めまいになります。

池脇 これはどちらかというと中枢性なのでしょうか。

堤 最初のきっかけが何かなければいけないのです。それは普通の末梢性でも何でもいいのです。ただ、今はそこにストレスなどによる適応遅延のようなものが加わって長引いているという考え方がなされています。結局それが実は一番多くて、しかもQOLの低下も問題になって、でも何だかわからないから放置されてきた、という状況です。

池脇 末梢性か中枢性かどちらにも当てはまらないけれども、けっこう多いのですね。PPPDは高齢化に伴って増えてきているのでしょうか。

堤 増えたというより、もともといらっしゃったのをきちんと診療できていなかったというのが正確なところではないでしょうか。

池脇 質問のめまいの患者さんに関しては良性発作性頭位めまい症と思われますか。

堤 それが一番考えやすいかと思います。

池脇 PPPDの可能性は考えなくてもいいのですね。

堤 症状が全然違いますので。

池脇 良性発作性頭位めまい症は基本的には良性のものであるにしても、やはり発作のときには患者さんはけっこう辛いですね。

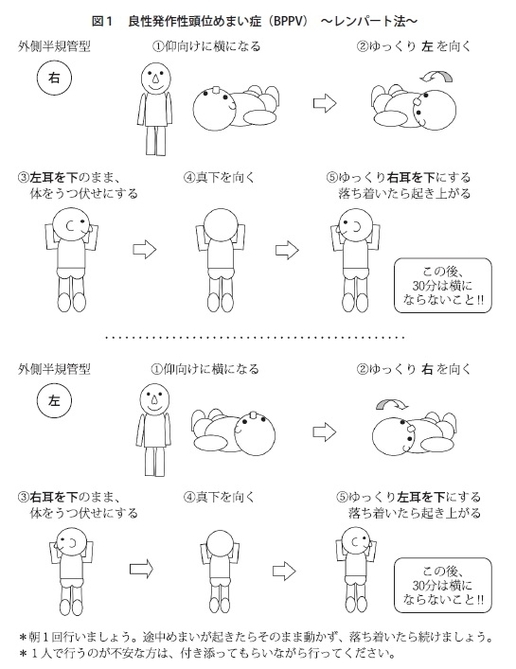

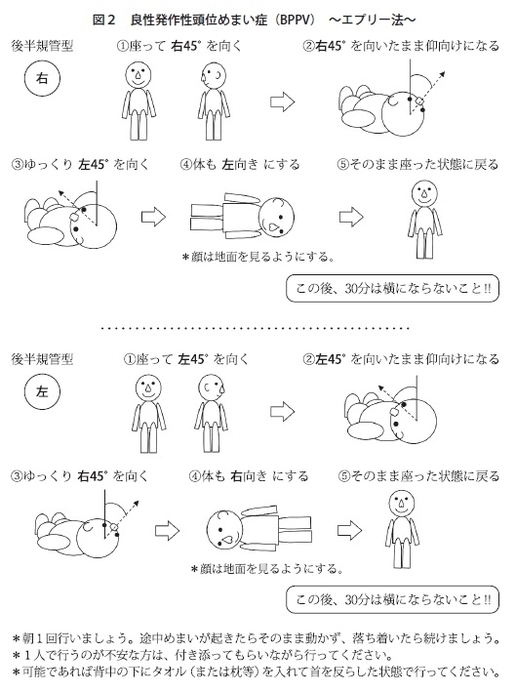

我々一般医が見る場合と耳鼻科医で対応が違うと思います。本当に発作が起こっているときに来られた場合、耳鼻科医は頭を動かして、めまいを解除すると聞くのですが、どうなのでしょうか。

堤 もともと病態は半規管に耳石が浮き出して起きるとされています。それがどの半規管かを、まず同定しなければいけないのです。それには頭をこうやって動かしたらこういう向きの眼振が出た。ではここだね、というのが発作を見ればわかるのです。頭を動かして発作を見ると原因半規管がわかるので、ではその半規管から石を元の卵形囊に戻す頭の動かし方はこうだよね、というのが決まってきます。

池脇 三半規管の解剖図を基に、頭の動かし方を考えるのですね。

堤 そうですね。それが頭の中で回せないとなかなか難しいです。

池脇 これはさすがに一般の医師がたまたま急性期のめまいを見たときに、そこまでするのは難しいですね。では、例えばめがねはどうですか。

堤 フレンツェルですね。

池脇 一般の医師がそれを患者さんにつけて診るのは難しいですか。

堤 耳鼻科であればだいたい置いてあると思います。逆に、例えば内科医がそれを置いているかというと、まずないと思います。

池脇 そういう患者さんがどのくらいの頻度で来るかによるのでしょうけれども、耳鼻科医だけではなくて一般の医師にとってもより汎用性の高いめがねを作ろうという動きはあるのですか。

堤 今はバーチャルリアリティのゲームなどでゴーグルが安く出ていますし、性能もものすごくいいので、そういうものを利用して、検査メニューも全部自動化して簡単に撮れるようにするものを、今作っている最中です。データ自体も、匿名化してクラウドに上げれば共有できますし。

池脇 例えば、「昨日こんなことがあったよ」といって来られた患者さんが、良性発作性頭位めまい症だというときに、発作を起こさないようにするという意味では、めまい体操という方法があると聞いたのですが、これはどういうものなのでしょうか。

堤 理学療法は特定の石を元に戻すものです。ですから、発作を止めるためのものということになります。あともう一つは、じっと動かない人ほど再発しやすく、動いている人ほど再発しにくいので、なるべく頭を動かしてくださいという話はします。

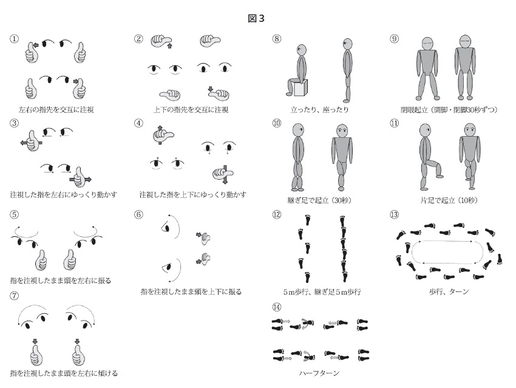

あとは、めまいのリハビリテーションというものを普及させている最中なのですが、あれはまた意味合いが違って、良性発作性頭位めまい症によるめまいに対してというよりは、薬で治ることはない慢性的な耳の機能の低下や、慢性的なふらつきを訴えるような方に対するリハビリです。人間は歩くときに耳、目、それから体性感覚の情報を使っています。耳からの情報が入ってこないなら体性感覚の情報を代わりに使いましょうということで、杖などもそうですね。

あと、例えば人間は、走ると頭が上下動しますが、そのとき目が真っすぐ向いていたら、見える世界は揺れてしまいます。それが揺れないで走れるのはなぜかというと、頭と目が常に反対向きに動いているからです。それを行っているのが半規管なのです。半規管のトレーニングとして、指を出して1点をじいっと指先を見ながら頭をぶんぶん振ったりとか、めまいのリハビリテーションにはある程度手法が確立されたものがあります。

池脇 そういうことで再発を防ぐ方法もあるのですね。質問の後半に、体を起こす、頭位を変換するということだと思いますが、それとめまいに何か関係があるのでしょうか、とあります。先ほど先生が言われたことが答えなのかなと思いますが、いかがでしょうか。

堤 もともと半規管というのは頭をぶんと振ると慣性で置いていかれるので反対向きに水が流れます。そうすると、半規管が水の流れを感じ取って、頭の動きと反対向きに目を動かすようにできているのです。中に石が浮き出していると、頭をぶんと振って、頭を止めた後、水も止まらなければいけないのですが、石の重みでまたざっと流れてしまう。そうすると、頭は止まっているのだけれども、目がまた動いてしまう。今のところそれが良性発作性頭位めまい症のメカニズムだとされています。頭を動かすことで誘発されます。

池脇 少し話が飛びますが、てんかんの話をうかがったときに、てんかんの動画を撮って医師に見せてくれということがありました。例えばめまいのときも、めまいの発作中には目が動いていると思うのですが、それをスマホで撮るというのも有効なのでしょうか。

堤 末梢性の発作性めまいは、病院に来たときに出ていないことがほとんどなので、患者さんにはスマホで目を撮っておいてくださいと必ずお願いしています。ただ、それできれいに撮れるケースと撮れないケースがどうしてもありますが。

池脇 てんかんで全身像を撮るよりも、目のほうが難しそうですね。

堤 マクロの機能がついていない機種だとなかなか厳しいです。

池脇 ありがとうございました。

起床時のめまい症

東京医科歯科大学耳鼻咽喉科教授

堤 剛 先生

(聞き手池脇 克則先生)

夜間のトイレ起床時、朝の起床時にめまい(浮遊感~回転性)を発症し受診される方を経験します。自然軽快~内服治療にてほぼ軽快され、予後良好です。良性のものと思われますが繰り返す方もいます。体を起こす(目覚めさせる)機能とめまいに何か関係があるのでしょうか。ご教示ください。

愛知県開業医