大西 職域精神保健の課題のシリーズの一つとしまして、ハラスメント「クラッシャー上司」についてアドバイスをいただけたらと思います。

先生は精神科医と産業医の立場から長年、精神疾患の労災問題に取り組んでこられたのですね。

笹原 私がまだ医師になりたての頃は精神疾患は職場でそんなに大きな問題にはなっていなかったのですが、年々増えてきて、今では非常にうつ病が多いです。そんな中で、最近では労災でこういうハラスメントでうつ病になったという訴えが本当に増えてきています。

大西 クラッシャー上司という用語はかなり定着してきているのでしょうか。実際、どのような定義になっているのでしょうか。

笹原 私どもの教室の教授の松崎一 葉が2017年に『クラッシャー上司』という書籍を上梓しました。その中で、いわゆる部下をつぶしながら本人はどんどん出世していく。つぶせばつぶすほど出世するというようなイメージです。ハラスメントをしているのだけれども、実際、成果が出ていることで会社としても処罰するというよりは、その上司に頼っている、そんな構造を示しています。

大西 最近の状況をうかがいたいのですが、いじめや嫌がらせなどの相談件数というのはどんどん増えてきているのでしょうか。

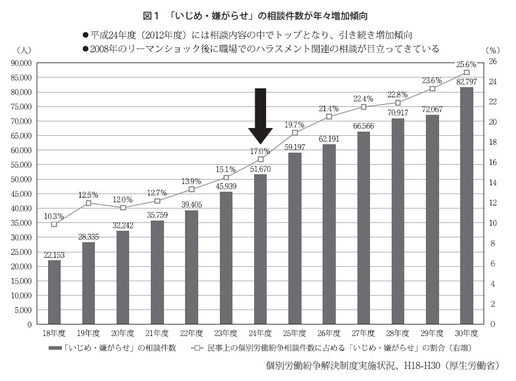

笹原 厚生労働省の個別労働紛争解決制度の実施状況というデータ(図1)が公開されているのですが、平成24年度(2012年度)に全相談内容の中でいじめ、嫌がらせの相談件数がトップとなり、特に2008年のリーマンショックの後に職場のハラスメントが非常に増えてきているという現状です。要するに職場でいろいろなプレッシャーがかかって、ギスギスしてきているという背景があると思います。

大西 この2~3年、コロナ禍でたいへんで、うつになっている方も多いのですが、そういう影響も出ているのでしょうか。

笹原 毎年統計を取っていますので、この2年の変化というのはこの後、必ず出てくるのではないかと思います。

大西 日本におけるいわゆるパワーハラスメントの状況はどのようになっているのでしょうか。

笹原 これは本当に特徴的で、私たちは労災の認定をする際に、上司側の言い分と部下側の言い分を調査するのですが、大抵の場合、上司はパワハラなんてしていない、自分はあくまで、部下が仕事ができないので指導しているだけであって、これをハラスメントといわれるとは心外だとおっしゃいます。皆さん、自分が悪いことをしているという認識がないので、なかなか会社の中でなくならないという構造があります。

大西 解決が難しいケースも多いということですね。

笹原 はい。

大西 業務指導とハラスメントの違いといいますか、分岐点はどのあたりにあるのでしょうか。

笹原 これは実際に労災認定でも非常に問題になります。例えば上司は指導だと言っていて、実際に仕事ができていない部下の落ち度が仮にあったとしても、指導の仕方によって、例えば殴る蹴るなどの暴行を加えてしまっていたら、いくら本人が悪くても、それは上司の責任になります。指導はもちろん必要なことなのですが、暴言のような精神的なダメージも最近は認められてきていますので、ハラスメントにならない指導、これが求められています。指導していてもハラスメントに該当する内容であれば、部下に落ち度があったとしても、今はハラスメントとして認められる。そういう時代になってきています。

大西 そのあたりの認識がまだちょっと十分でない場合もあるようですね。

笹原 おっしゃるとおりです。

大西 部下の方にもし落ち度があって労災で問題になった場合の認定基準というのはあるのですか。

笹原 具体的に当該労働者の行為に端を発した場合でも、正当な懲戒処分や査問組織による調査によらない不当な退職強要やいじめ、嫌がらせはハラスメントとなるという基準になっています。

大西 パワハラ労災認定のポイントはどのあたりになるのでしょうか。

笹原 本人に落ち度があって、本人が懲戒処分を受けているような場合には、もちろん本人の責任が大きく問われます。しかし、本人が失敗しただけで、それによる懲戒がないような状況において手を出してしまったり、精神的なダメージを与えるような暴言を吐いたりするのはパワハラとして認定されます。

大西 指導の方法を工夫する必要があると思いますが、具体的にどういった指導が適切かを教えていただけますか。

笹原 今、上司として活躍されている方というのは、かつて自分が部下だったときに受けた指導をそのまま、まねてやっているということがあります。かつて日本の企業は見て学べとか、四の五の言わずにまずはやれとか、やるとそのうちわかるというような、そういう指導が主流でした。

大西 おっしゃるとおりだと思います。

笹原 それで育っていますから、ほかの指導方法を知らないという問題がまずあります。具体的には例えばミスをするなという指導については、「ミスをするな」と、ミスをした部下を叱るわけですが、そうすると部下はたいてい萎縮してしまって緊張するわけです。次に仕事をするときに、絶対ミスをしないように気をつけるのですが、何らかの原因でまたミスをしてしまったときに、「何度言ったらわかるんだ」と言われる。重ねて叱られれば叱られるほど本人はその上司の前で萎縮してしまって、本来持っている十分なパフォーマンスが発揮できない状況になる。そうすると悪循環ですから、何をしてもミスをし続けるわけです。「ミスをするな」という否定的な指導方法で結果は改善していきません。

学校などでも最近はよくいわれているのですが、列をはみ出してしまう子どもがいるときに、「はみ出すな」と叱っても、結局はみ出すのです。その代わりに、皆さんやったことがある「前へならえ」という、前の方に肩を合わせて、そこに並びなさいと、具体的に何をしたらミスをしないのかを伝えるのが今のハラスメントにならない指導の仕方として工夫されてきています。

大西 具体的に指導しなさいということですね。

笹原 そうですね。

大西 新人さんへの配慮が足りないケースも見られるので、具体的な配慮が必要かと思うのですが、どのようにしたらよいですか。

笹原 おっしゃるように、今、新人教育というのはかなり難しくなってきています。というのは、職場の余裕が皆さんなくなってきているという背景があるのです。

大西 ぎりぎりで仕事をされていますね。

笹原 そうなのです。だから、人に教えている余裕がないということが一 番の背景にあると思います。ただ、その中でミスをしたときに、上司側も部 下側も、ミスの原因は何だったのかを追及するのです。

私たち医師の考え方として、病気の原因は何かを探っていくのは当たり前です。原因が1つとか2つとか単純な問題の場合はそれで解決しやすいのですが、残念ながら昨今、病気でいえばいわゆる生活習慣病みたいなものは多要因で、10個のリスクファクターがわかったとして、それを全部なくせるかというと、究極でいえば生活をしないのが生活習慣病にならないという矛盾した結論になり、原因を追及していくという方法だけだと限界があるのです。

最近は医学でも健康生成論という考え方があります。たばこを吸ってお酒を飲んで、体に悪いというリスクファクターをいっぱい抱えているのだけれども、80歳を超えても非常に元気な方々はリスクを持っていても、それを上回るだけの健康を保つまた別の要因を持っているということです。ですので、ミスの原因だけにとらわれるのではなくて、その逆側、より健康になる要因、つまりどうやったら仕事ができるのか。指導もミスの原因追及に加えて、そのプラスの要因を探っていくことになります。

大西 ハラスメントのない明るい職場を作るには今後どうしていったらいいか、何かアドバイスをいただけたらと思います。

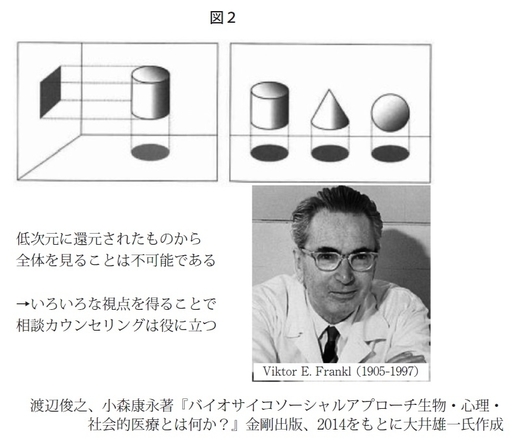

笹原 お互いにとにかく会話をきちんとして、どういう過程でミスが起こってきたのか、それを修正していくには何が必要なのかということを、本人の視点、上司側からの視点の両方から見て、一方的に決めつけないようにします。例えば円柱があったときに、光の当て方によって見えるものが違う(図2)と思うのです。上から見る人は丸に見えますし、円柱を横から見ている人は四角だと主張しますし、どっちの方も見ているものは一緒なのですが、見方が違うと物が違ってきてしまいます。同じ仕事に対しても、部下の方はここがよくなかったのではないかと思うところがあるわけです。ここを工夫したらできるのではないか。でも、上司から見ると、いやいや、そこは君、違うよ。そこではなくて、実はこっちのほうが大事だよ、とそういうお互いの認識をきちんと対話によってすり合わせていくことで物事の全体像が見えてきて、実際はこうすれば具体的によくなるのではないかと、そういう方向にたどり着くのではないかと考えています。

大西 ありがとうございました。

職域精神保健の課題(Ⅴ)

ハラスメント「クラッシャー上司」

筑波大学医学医療系准教授

笹原 信一朗 先生

(聞き手大西 真先生)